Дмитрий Мазоренко, Vласть

Графика Асылхана Назира

В общественном сознании ощущение хаоса и опустошенности всегда было неотделимо от понятий войны и революции. В контексте событий, которые Российская империя пережила за период собственного распада и формирования Советского союза, соединение этих категорий выглядит особенно уместным. Спираль социальных катаклизмов Первой мировой и гражданской войны привели новое государство к экономической и демографической катастрофе. По падению уровня жизни и росту смертности Советский союз серьёзно опередил Западную часть мира.

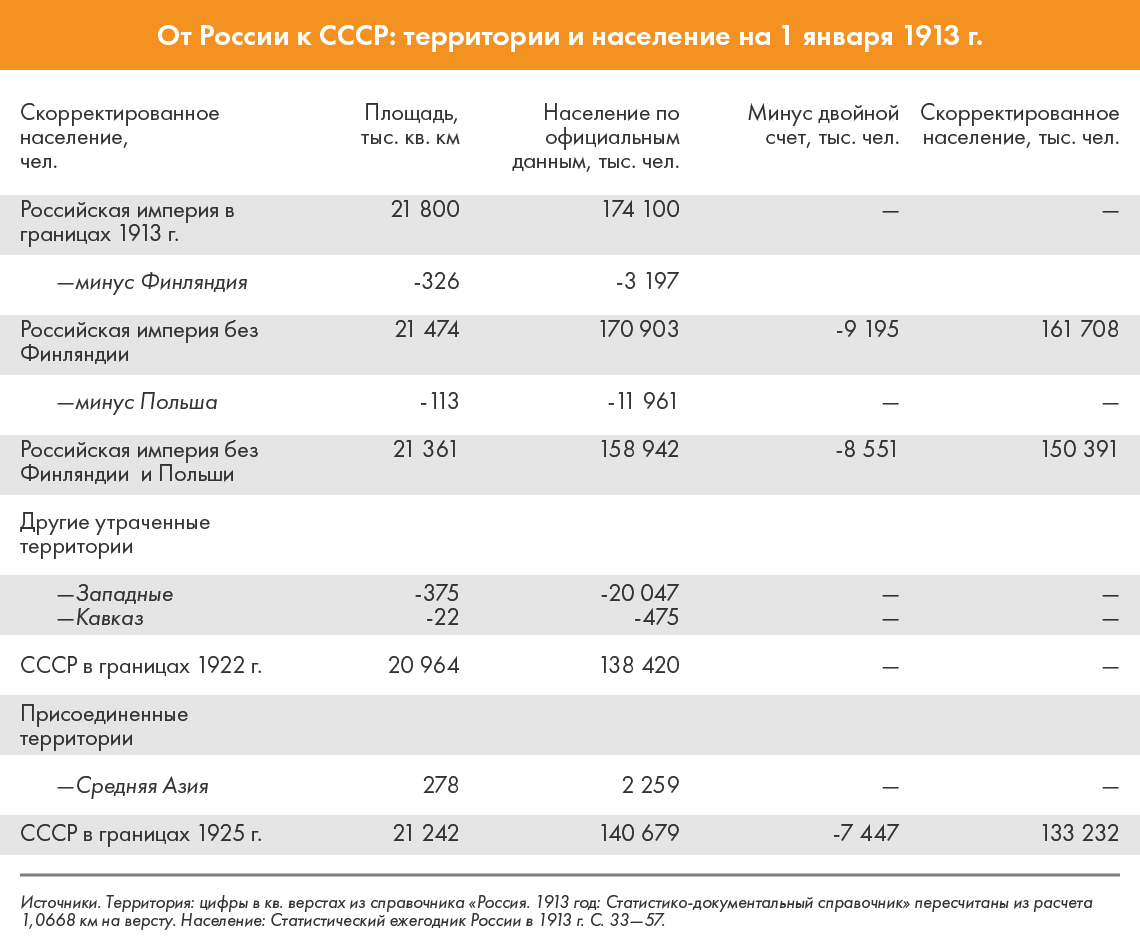

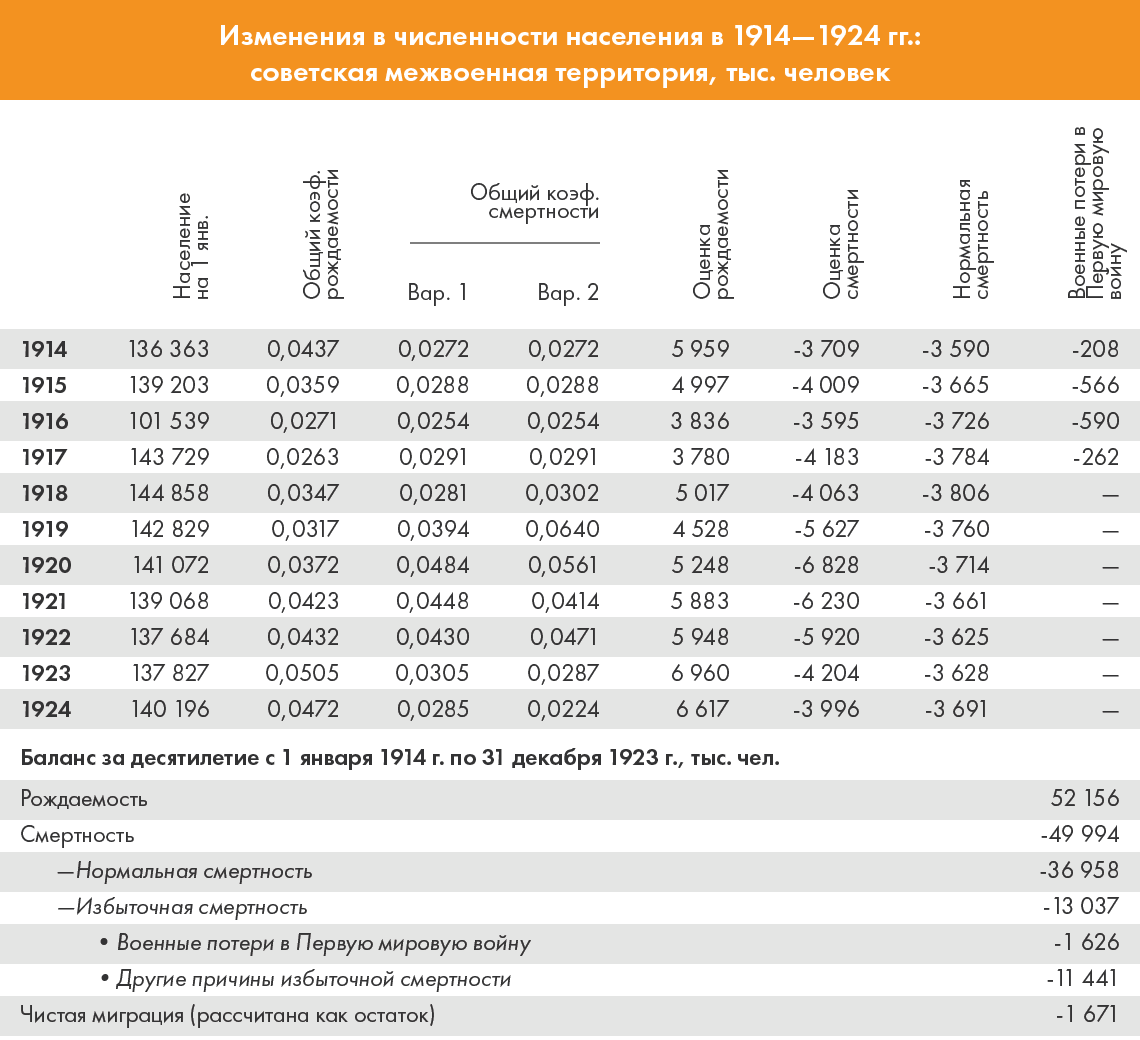

Два историка российской экономики Андрей Маркевич из Российской экономической школы и Марк Харрисон из Университета Уорик в одном из своих исследований установили, что в 1913 году, перед началом всех потрясений, на будущих советских территориях проживало 133 млн. человек. К 1928 году численность населения возросла до 152 млн. человек. Однако за этот период страна пережила несколько демографических кризисов, возникших из-за стечения политических и экономических обстоятельств.

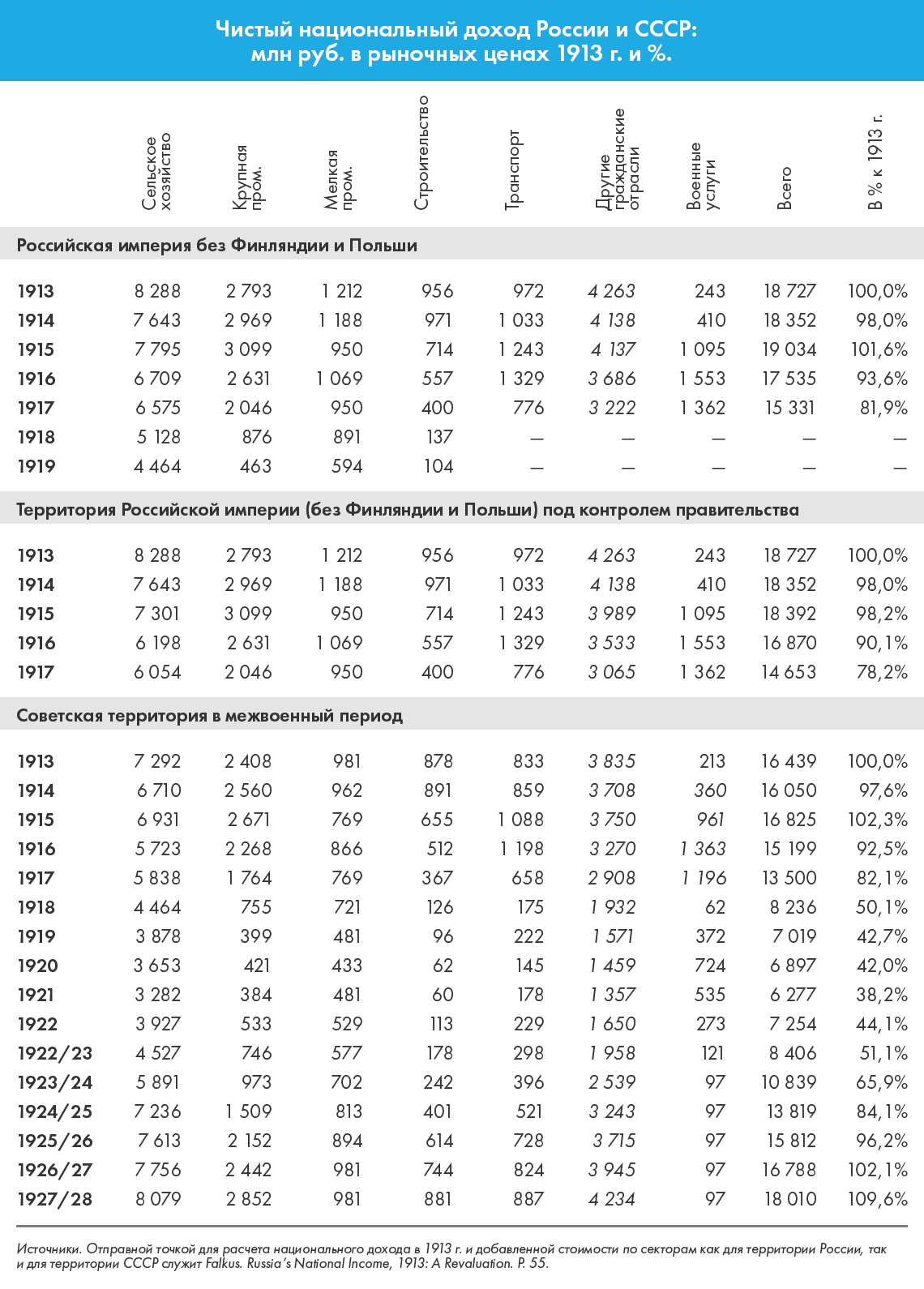

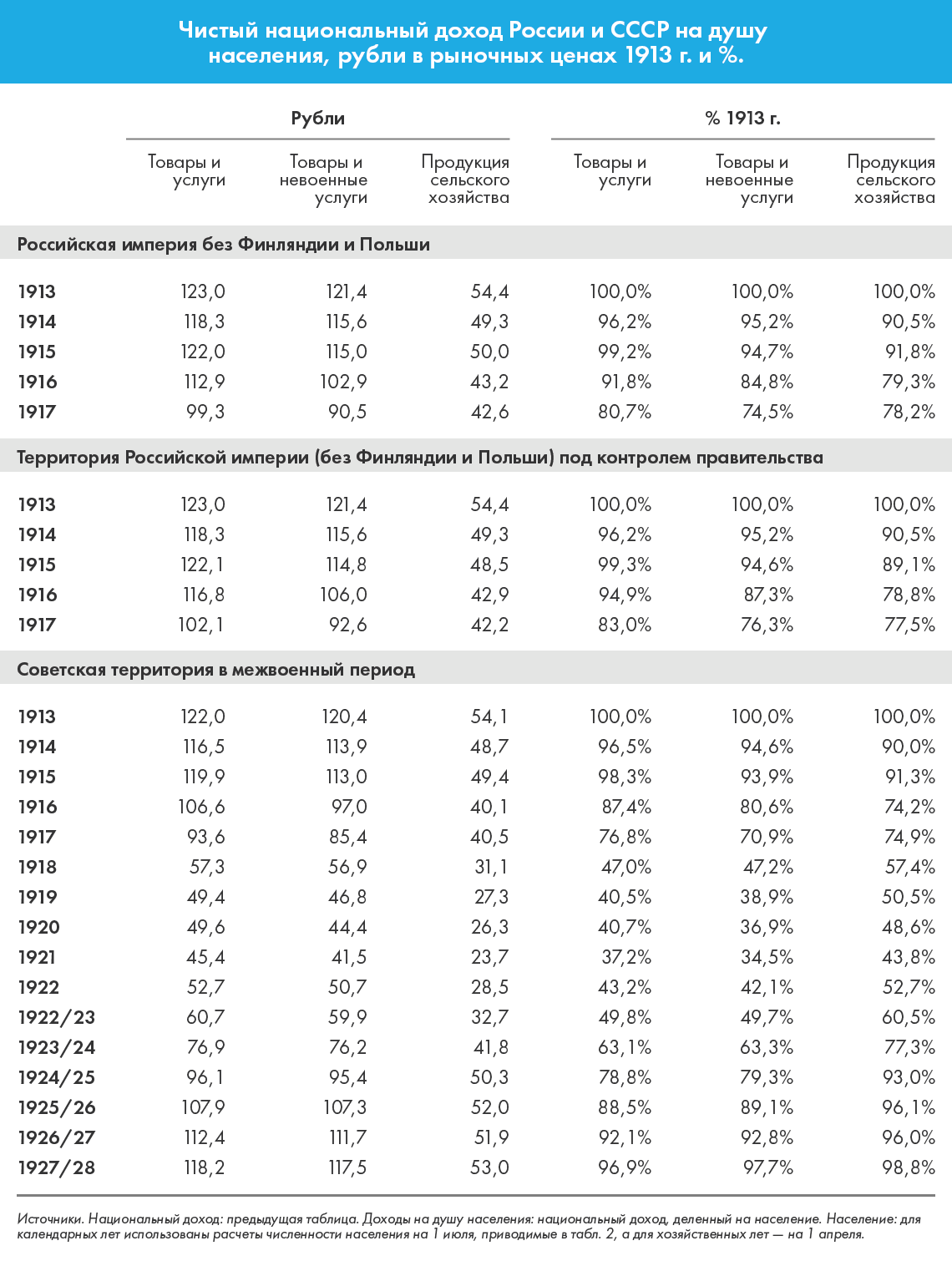

Историки вычислили, что с мобилизацией экономики перед Первой мировой войной Российская империя, частью которой был и Казахстан, справилась лучше, чем утверждалось в исследованиях других учёных. Спад страна почувствовала только в 1916 году, когда он достиг 10%. Примерно такие же последствия войны испытали Бельгия, Германия и Франция. Но на этом положение империи ухудшаться не перестало: за 1916-1917 годы её ВВП упал на 18%.

Этого спада было достаточно, чтобы уместить в себе глубокий продовольственный дефицит. Его появлению предшествовала конфискация у крестьян зерна, скота и других продуктов питания для нужд армии, численность которой тогда превышала 10 млн. человек. Более того, руководство империи принуждало наиболее компетентных из них участвовать в военных действиях. В одной только Московской губернии 44% хозяйств остались без работников-мужчин.

Значение имела и большая нагрузка на железнодорожную систему. Ей не хватало вагонов и паровозов, чтобы обеспечить продовольствием крупные города и военный контингент. Логистический хаос сбивал графики движения составов, из-за чего складывались парадоксальные ситуации: европейская часть России могла объявлять «мясопустные» дни, в то время как у железнодорожных станций в Сибири под открытым небом гнили миллионы пудов мяса.

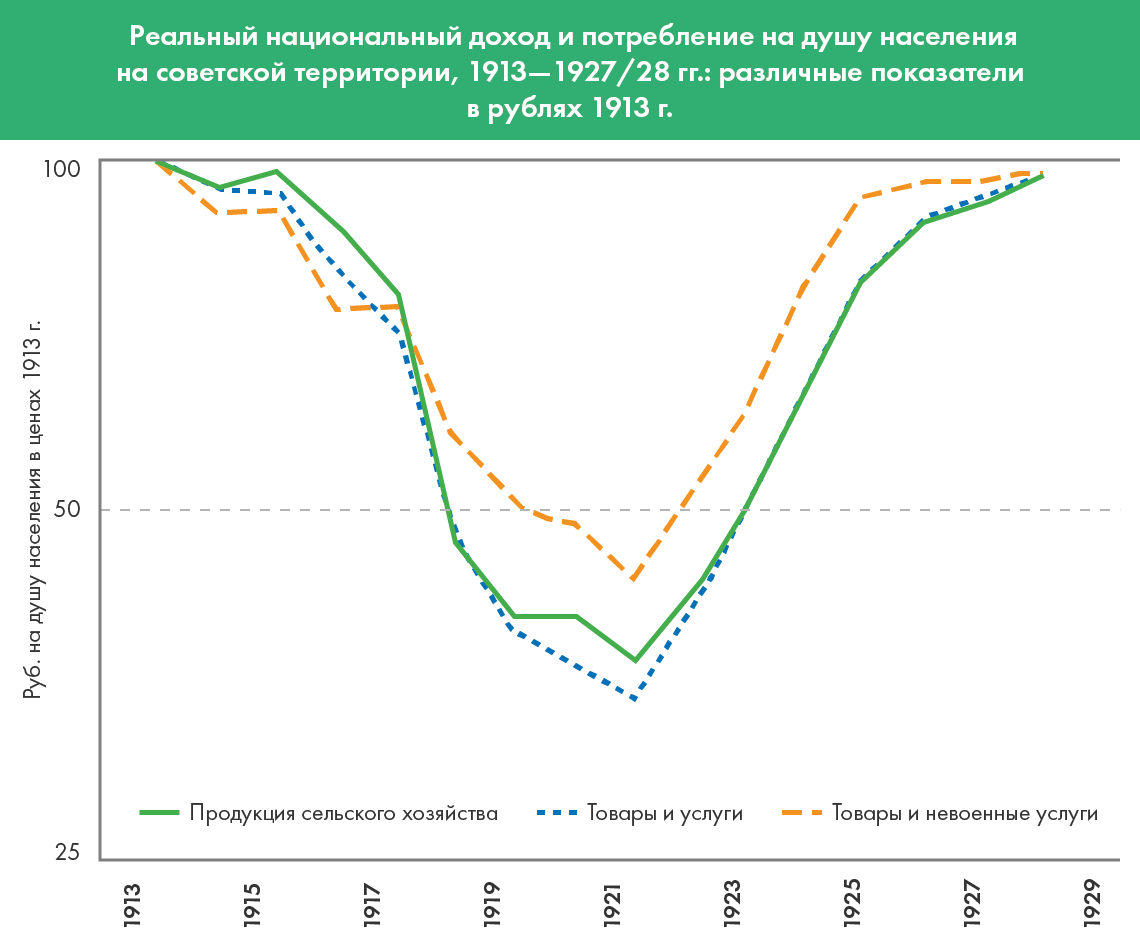

По этим причинам с 1913 года объём доступного продовольствия на душу населения сократился более чем на 50%. Причём сокращение было неравномерным – основной удар приходился на жителей крупных городов. Продовольственный вопрос стал главным политическим потрясением для империи: по крупным городам прокатилась волна бунтов и беспорядков, окончившаяся Февральской революцией. Большевикам, пришедшим к власти в октябре 1917 года, досталась страна с разрушенной системой распределения продовольствия. Весной 1919 года энергетическая ценность рациона среднего рабочего в Петрограде не превышала 1600 килокалорий и была в два раза ниже, чем четырьмя годами ранее.

Последствия войны, революции и продолжающегося раскулачивания крестьян привели к самому масштабному падению экономики. За 1918-1919 годы ВВП уже Советского союза сократился ещё на 48%. Согласно расчётам исследователей, спад производства в большей степени наблюдался в крупной промышленности, национализированной большевиками. К концу Первой мировой войны заработная плата рабочих составляла лишь около 4% от довоенного уровня. Люди выживали за счёт государственных и частных накоплений, скрытых от советских властей запасов, а также обмена между собой.

К 1920 году советским властям удалось вернуть крупную промышленность на траекторию умеренного роста. Но ситуация в сельском хозяйстве по-прежнему оставалась плачевной. Политика конфискации излишков продовольствия уничтожала у крестьян стимул выпускать продукцию сверх физиологического минимума. Между властью и сельским населением началась ожесточённая борьба за производство и сбор достоверной информации о его реальных объёмах. Учёные и специалисты подвергались насилию и могли лишиться жизни, если их уличали в искажении данных о запасах.

Серьёзный урон сельскому хозяйству причинили и два предыдущих неурожайных года. Они стали одной из главных причин еще одного голода, более массового и катастрофичного, чем прежде. По подсчётам исследователей, за неспокойный период 1914-1923 годов избыточная смертность в Советском союзе составила 13 млн. человек. При этом лишь 1 из 8 преждевременно ушедших из жизни погиб во время войны, остальные скончались от голода, болезней и столкновений во время революции. Но вопреки этому общая численность населения продолжала расти из-за высокой рождаемости и увеличения миграции, возросшей после краха империи.

В 1922 году началось послевоенное восстановление экономики, когда советские власти решили вернуть рыночные отношения, торговлю между городами и деревнями и частную собственность в малые сектора промышленности. После начала программы Новой экономической политики (НЭП), восстановление экономики шло быстрыми темпами, хотя доходы на душу населения продолжали оставаться ниже довоенных. Но к апрелю 1929 года стремительный рост был исчерпан и в следующие годы уже не поднимался выше 10%.

Несмотря на продолжительное восстановление экономики, данные Маркевича и Харрисона опровергают утверждения других учёных, что НЭП представлял собой эффективную политику, которая помогла создать эффективные институты, ставшие основой для долгосрочного развития советской экономики. Несмотря на рост инвестиций, с 1925 года сельское хозяйство и малая промышленность продолжали стагнировать, а уровень доходов и потребления населения оставался ниже довоенного.

Большевикам оказалось сложно в течение длительного времени совмещать мягкие бюджетные ограничения в промышленности и рыночные отношения в торговле с сёлами. Углубление дефицита бюджета СССР поставило перед ними выбор: либо справляться с ним через введение ценового механизма, либо силой навязывать другой способ функционирования экономики.

К тому моменту на смену Ленину пришёл Сталин и отдал предпочтение второму варианту. Это уничтожило не только НЭП, но и последние шансы на восстановление потребления – подавлять его стали ещё сильнее. Государство начало инвестировало большую часть бюджетных средств в развитие промышленности, продолжало заниматься коллективизацией, отъёмом собственности и перебрасыванием рабочей силы из аграрных регионов в города. В начале 1930-х годов в Советском союзе вновь начался голод.

С этого момента значительно увеличился разброс падения потребления в регионах, особенно сельских. Контроль распределения продовольствия сделал процесс изъятия зерна ещё более радикальным, что сказалось на самочувствии жителей Казахстана, Украины, Поволжья и Северного Кавказа. По всему Союзу эта волна голода стала причиной преждевременной смерти 5,5-6,5 млн. человек.

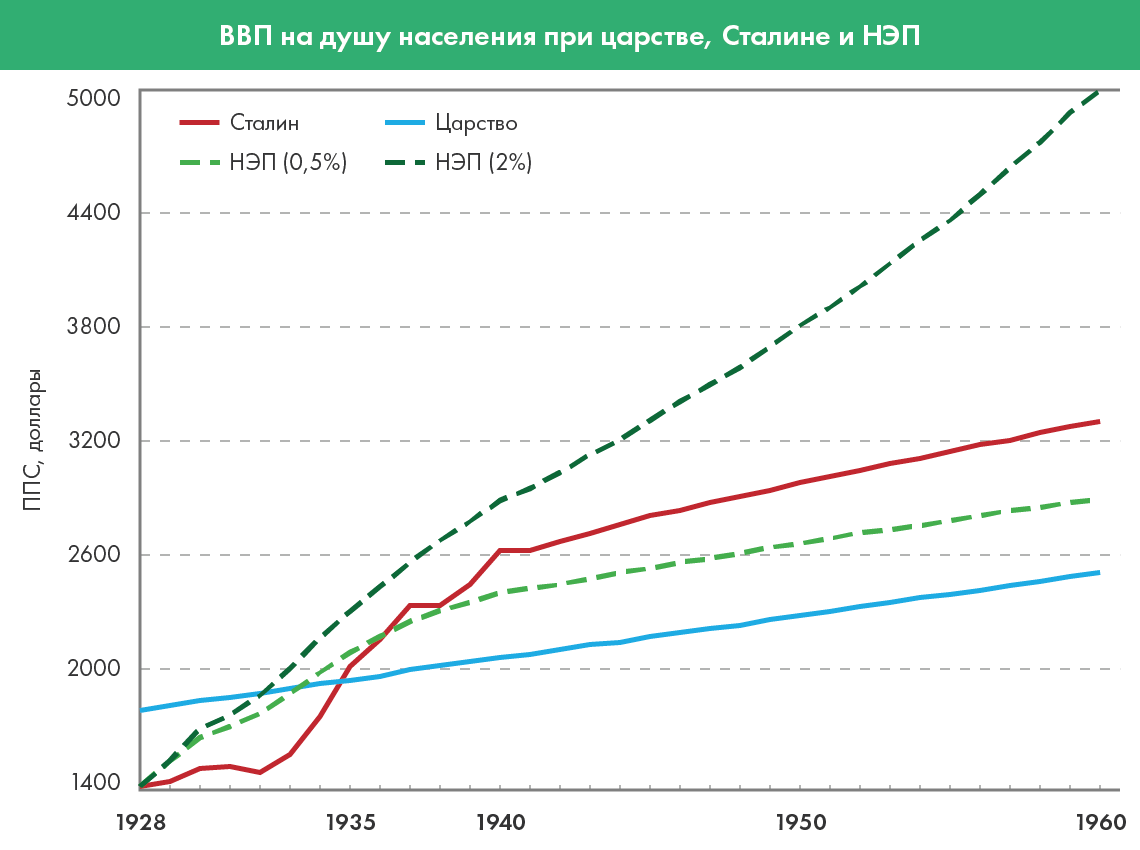

Уровень благосостояния населения начал восстанавливаться лишь в середине 1930-х годов, достигнув пика в 1939 году. С 1904 реальные доходы населения к тому моменту выросли на 75%, однако большая часть роста пришлась на 1933-1937 годы. Тем не менее, к 1937 году объёмы советской экономики едва восстановились до уровня 1913 года. Из чего учёные пришли к выводу, что все действия Сталина позволили лишь восстановить экономику от последствий революции 1905 года, Первой мировой войны, Революции 1917 года, гражданской войны и его собственной политики коллективизации.

Событием, которое предопределило самочувствие экономики в следующие 10 лет, стала Вторая мировая война. Вместе с мерами по подготовке к ней, которые включали масштабное перевооружение и «Большой террор» 1937-1938 годов, когда партийное руководство искореняло «потенциальных врагов» внутри страны, тяготы войны привели к сокращению потребления на 50%. К концу войны на Украине, в юго-западных частях России и Молдавии случился очередной продовольственный кризис, увеличивший потери населения. За время войны избыточная смертность по обе стороны фронта составила 26 млн. человек.

Группа других исследователей вместе с экономистом Сергеем Гуриевым провела другое исследование, которое более подробно отвечает на вопрос был ли нужен Сталин для экономического развития СССР. Согласно нему, Сталину действительно удалось снизить барьеры для перераспределения труда и капиталовложений в промышленность, которым раньше мешал реакционный общественный дух. Институт общины сдерживал возможности для переезда из сёл в города - в 1928 году почти 90% экономически активного населения было занято в сельском хозяйстве, а неразвитость финансовых рынков и отсутствие конкуренции препятствовали инвестициям в промышленность. Однако его реформы были проведены с аномальной и избыточной жестокостью.

Одним из главных элементов его экономической политики были «ценовые ножницы». Его принцип заключался в том, что государство конфисковало у крестьян зерно по заниженным ценам или просто отбирало «излишки». Удручающая продовольственная ситуация в сёлах вынуждала людей переезжать в города и искать работу в секторе промышленности. Однако политика коллективизации не была эффективна. К концу 1930-х годов производительность в сельском хозяйстве вернулась к дореволюционному уровню, но в промышленном секторе она отставала от него и была даже в полтора раза ниже, чем в 1928 – в год окончания НЭПа.

Однако удар по населению был более весомым. За 1928-1940 годы сталинская индустриализация привела к 25% сокращению потребления. И эти жертвы не были оправданы. Согласно модели экономистов, которая предполагала отсутствие Второй мировой войны, эта политика промышленного развития помогла бы компенсировать только 16% потерь потребления. То есть, даже при самых благоприятных сценариях сталинская политика не могла быть эффективной.

Не учитывая трагические последствия голода, репрессий и террора, а также рассматривая только экономические издержки и выгоды, этот опыт развития экономики нельзя считать историей успеха. Скорее, это пример того, как насильственное переустройство хозяйственных отношений может подорвать развитие промышленности, угнетать население и ухудшать его благосостояние.

Главное фото - openrussia.org