Оксана Акулова, фото Радмира Фахрутдинова, графика Марии Аманжоловой

Почему трансплантология в Казахстане перестала развиваться и можно ли вернуть доверие к ней. Vласть поговорила об этом с вице-министром здравоохранения Ажар Гиният.

- Ажар Гиниятовна, сейчас в Казахстане живет 3,5 тысячи человек, у которых практически нет надежды на спасение. Все они нуждаются в пересадке донорских органов. Вы знаете, что в 2017 году в отечественной трансплантологии начался резкий спад, который продолжается до сих пор. В нынешнем году был всего один факт посмертного донорства. Отчасти это связано с коронавирусом, но нельзя говорить, что только с ним. Чем вы объясняете нынешнее положение дел?

- Я была одним из специалистов министерства здравоохранения, которые, начиная с 2012 года, занимались развитием трансплантологии в Казахстане. Это год, когда состоялась первая трансплантация сердца. Но, чтобы она стала возможной, мы проделали огромную подготовительную работу. Потом проходили пресс-конференции, была агитация. Пропаганда вообще очень важна для развития трансплантологии, говорить о ней должны не только медработники, но и сами пациенты, общественные организации, религиозные деятели. Это общее дело. И тогда, в 2012 году, все начало бурно развиваться. В эту сферу вкладывались большие деньги, приглашали лучших трансплантологов из России, Беларуси, Чехии, других европейских стран. Год-два работа шла очень активно. Когда к нам приезжали специалисты из той же Беларуси, они удивлялись: то, что там создавали годами, мы сделали за несколько лет.

- Что произошло потом?

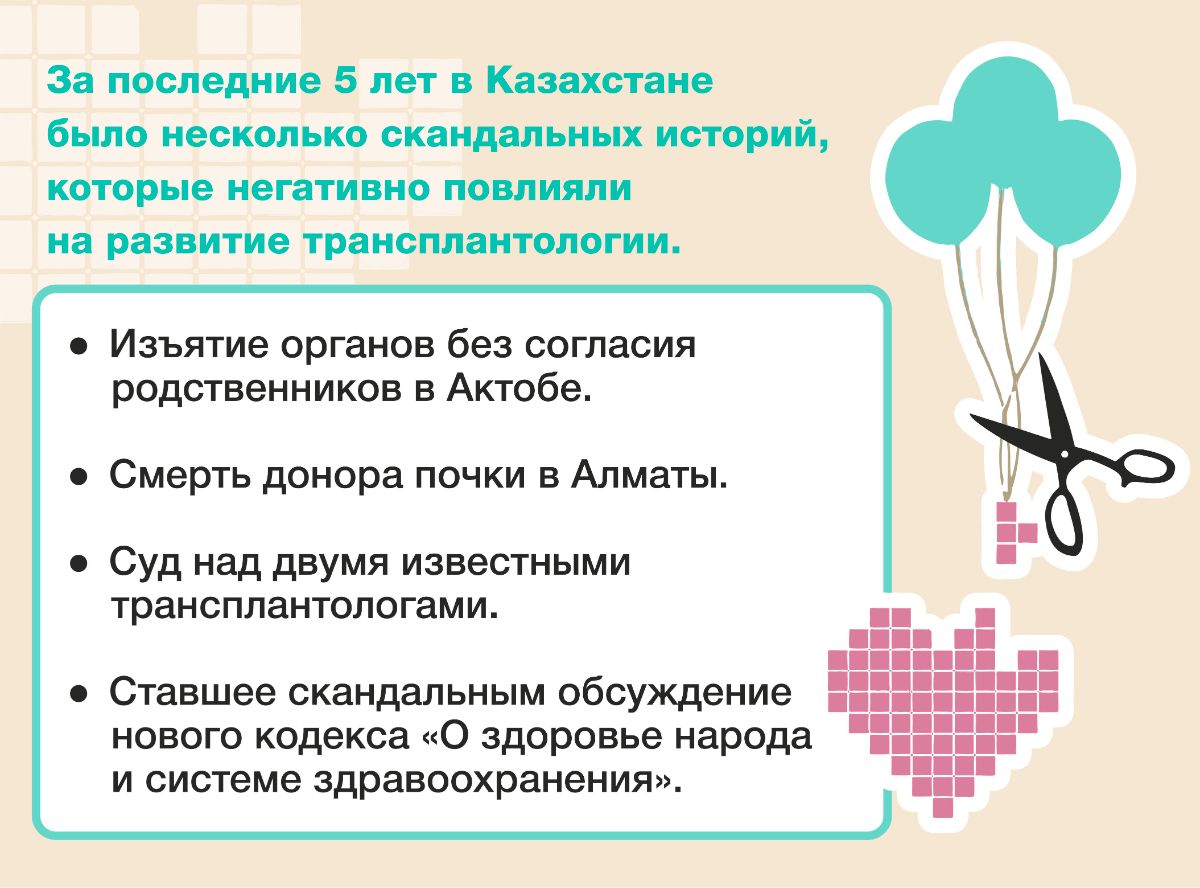

- Что произошло? Когда больше десяти лет назад мы готовились к развитию этого направления, обсуждали нормы кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», касающиеся трансплантологии, разрабатывали подзаконные акты, нас предупреждали, что нужно подходить к этому вопросу очень взвешенно. Мы к этому очень осторожно отнеслись. И все пошло. Но потом общество столкнулось с уголовными делами трансплантологов.

- Вы имеете в виду уголовное дело против Гани Куттымуратова и Абылая Донбая?

- И дело против врачей в Актобе…

- Случай, когда врачи изъяли для пересадки органы погибшего молодого человека без согласия его родственников?

- Да. Хотя тогда в законе было написано: если человек при жизни не оставил отказ от посмертного донорства, он может быть донором.

- Эти уголовные дела откинули трансплантологию назад?

- Это один из моментов. Мы знали по опыту других стран: одно уголовное дело в этой сфере может откинуть развитие трансплантологии на десятилетие. А ведь изначально население поверило в трансплантацию! Люди стали понимать, что она нужна. Мы повторяли: в законе написано, что продажа органов запрещена. Закон четко регулирует то, что в основе донорства – только гуманизм и альтруизм. И вдруг появляются эти уголовные дела, и речь идет о деньгах. Врачи-трансплантологи – штучные специалисты. Те, кто попал под следствие, работали в крупных клиниках. И когда на них заводят уголовные дела… Это одна сторона, связанная с доверием общества, которая очень важна. Есть и другая – защищенность самих медиков. Кто из них захочет спасать жизни пациентов, нуждающихся в пересадке органов, если не будет знать, что закон их защищает? Возможно, несколько лет назад и это повлияло на ситуацию. И работа в клиниках, занимающихся трансплантологией, приостановилась.

- Вы видели, что врачи на местах не заинтересованы в том, чтобы сообщать о потенциальных донорах, потому что боятся возможных последствий?

- Да, может быть, и боятся. По крайне мере это происходило до того, как в июле 2020 года появился новый кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», в котором появилось много новых, более конкретизированных и жестких норм, касающихся донорства органов. Еще одна причина, негативно повлиявшая на ситуацию – пандемия коронавирусной инфекции. Вы помните, были моменты, когда закрывались границы даже между регионами внутри страны. Это отразилось не только на трансплантации: снизилось количество многих видов высокотехнологичных медицинских услуг, которые мы оказывали ранее. Люди не смогли получить эту помощь. Клиники, в которых были трансплантационные отделения, работали как ковидные стационары.

- Все это было, но, думаю, что пора говорить не только о коронавирусе, но и о других проблемах в системе здравоохранения, в том числе двигать трансплантологию. Вы собираетесь что-то делать, чтобы вернуться хотя бы к тем показателям, которые были пять-семь лет назад? Откровенно говоря, есть ощущение, что Минздраву тема развития органного донорства не особо интересна.

- Я с вами не согласна. Тема борьбы с коронавирусной инфекцией долгое время была главной по понятным причинам. Министерство здравоохранения работало на то, чтобы локализовать распространение заболевания. Когда ситуация чуть стабилизировалась, поликлиники и больницы начали работать в штатном режиме. Для нас было важно, чтобы не пострадали пациенты с другими нозологиями. Мы сегодня тщательно подходим к тому, какие стационары брать под ковидные…

- То есть про трансплантологию Минздрав не забыл?

- Не забыл. Вы знаете, что в прошлом году появилась электронная услуга оформления прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство. Есть регистр потенциальных доноров. В кодексе появились новые нормы, система стала более прозрачной, больные, которым нужна пересадка органов, видят себя в электронном листе ожидания. На уровне местных акиматов должны заработать этические комиссии, которые сами будут решать вопросы родства между донором и реципиентом в случае прижизненной пересадки органов. Раньше в это были вовлечены врачи, теперь нет. Нужно, довести этот механизм до автоматизма. Сегодня он пробуксовывает на уровне местных исполнительных органов, управлений здравоохранения. Но в целом на законодательном уровне многое изменилось. Благодаря этим нормам трансплантологи должны почувствовать себя более уверенными и защищенными.

- Это то, что уже принято. Но наверняка есть какие-то планы, предложения?

- Планов много. Например, эксперты говорят, что нужно разработать механизмы стимулирования тех клиник, которые делают вклад в развитие посмертного донорства. В каждом регионе работают донорские стационары (как правило, это крупные многопрофильные больницы), в которые привозят людей с инсультами или травмами головы. Это те диагнозы, при которых врачи могут констатировать смерть мозга. В таких центрах есть трансплант-координаторы. Кстати, недавно в номенклатуре специальностей появился строчка «трансплантационный координатор». Теперь это отдельная должность. Раньше ее не было, и эту функцию (чаще всего по совместительству) брал на себя кто-то из врачей донорских стационаров. Разработаны программы по обучению таких специалистов. Именно они общаются с родственниками погибшего человека, объясняют, что он умер, но может спасти жизни других людей. Если судить по опыту прошлых лет, в Казахстане есть клиники и регионы, в которых родственники активно давали согласие на изъятие органов. И области, где этого не происходило вообще. Нужно понять, откуда такая разница. И поддержать тех, кто работает в этом направлении. Это одно из предложений, которое есть в проекте концепции развития органного донорства и трансплантологии. Ее сейчас разрабатывает министерство здравоохранения.

- Я знаю, что некоторые эксперты предлагают ввести штрафы для тех клиник и трансплантационных координаторов, которые не сообщают о потенциальных донорах. Такая практика есть в некоторых странах. Логика такая: координатор не сообщил про пациента, которому констатировали смерть мозга, значит, лишил шанса на жизнь нескольких человек. Как вы к этому относитесь?

- Я против любых мер наказания – они не работают. Координаторов нужно обучать, тогда они хорошо будут делать свою работу. И понимать, что не все зависит только от них. Очень важна пропаганда среди населения, проводить ее, как я уже говорила, необходимо общими усилиями, в том числе, привлекая пациентские организации. Раньше Минздрав сопровождал социальные заказы по пропаганде органного донорства. Мы хотим вернуть эту практику. Когда мы обсуждали концепцию, было предложение на законодательном уровне рассмотреть возможность поддержки родственников посмертных доноров, допустим, выдавать им пособие на погребение. Но его не поддержали. Все же это та сфера, где в принципе не должна идти речь о деньгах. Будем искать другие способы поддержать этих людей.

- Когда будет принята концепция развития органного донорства?

- До конца года мы ее примем, и со следующего года начнем активно внедрять те меры, которые в ней предусмотрены. План рассчитан на три года.

- Почему Минздрав приостановил выдачу квот на лечение за рубежом людям, нуждающимся в пересадке органов?

- Мы получили официальные письма из тех стран, которые ранее принимали наших пациентов. Это в первую очередь Индия и некоторые европейские страны. Начался ковид, люди должны были вернуться на родину. Потом в той же Индии изменилось законодательство: раньше они делали операции по пересадке органов и иностранцам, сейчас закон эту практику ограничил. Вот основные причины. В принципе, мы не меняли перечень показаний, при которых людей, нуждающихся в пересадке органов, отправляют за границу. Ситуация в мире постепенно улучшается, но пока на просьбы принять казахстанских пациентов даже с другими диагнозами, многие клиники отвечают отказом.

- Значит, пока вы не будете возобновлять выдачу квот?

- Если получим разрешение от стран, в которых делают такие операции, будем.

- Насколько мне известно, Беларусь, где развита трансплантология, готова принять наших граждан, нуждающихся в таких операциях. Даже несмотря на ковидные ограничения. Но Минздрав квоты не дает, и люди собирают деньги на лечение в соцсетях.

- Если страны будут принимать наших пациентов, будем рассматривать эти варианты.

- Но они их уже принимают! Давайте сформулирую иначе: Минздрав не планирует вводить изменения в правила выдачи квот в связи с тем, что внутри страны такие операции практически не делают вот уже несколько лет? Человек, нуждающийся в пересадке почки, не может получить квоту – ведь такие операции могут делать и в Казахстане. Но в реальности, как мы уже говорили, не делают, потому что нет посмертных доноров. И надеяться людям не на что. Может быть, давать квоты хотя бы тем пациентам, которые по мнению лечащих врачей, рискуют погибнуть, если в ближайшее время не получат донорский орган?

- Вы, наверное, знаете, что недавно в Казахстане возродили институт главных внештатных специалистов. Каждый из них создает экспертные комиссии, собирает самых лучших специалистов в этой области. Они дают рекомендации для развития их сферы. Мы предложим специалистам-трансплантологам рассмотреть тот вопрос, который вы поднимаете. Если они скажут: надо делать так, конечно, министерство здравоохранения это поддержит.

- Но нужно и к пациентам прислушиваться – они заинтересованная сторона.

- Мы и пациентские организации пригласим и выслушаем.