Оксана Акулова, фото Жанар Каримовой и Радмира Фахрутдинова, графика Марии Аманжоловой

Динара Батыргожина и ее сын Санжар Кувандык готовятся к операции. В конце ноября – начале декабре Санжару должны пересадить почку мамы. Их история – разговор о детской транслантации в Казахстане.

- Я спокойна, - признается Динара. - И мужу сказала: скоро я и Санжар будем здоровы и забудем обо всем, как о страшном сне.

Вот об этом…

***

- Родился Санжар абсолютно здоровым и, пока ему не исполнилось восемь лет, нас вообще ничего не беспокоило. Почти всегда так: человек до последнего не подозревает, что у него серьезные проблемы со здоровьем, - рассказывает Динара. - Я врач, акушер-гинеколог, всегда очень щепетильно относилась к здоровью своих детей – их у меня четверо. Санжар, самый младший, мы и над ним тряслись, но понятия не имели, что он живет с почками, как у годовалого ребенка, с повышенным, как у гипертоника, давлением, что у него в любой момент может произойти инсульт. Все это выяснилось только после того, как в 2015 году сын впервые попал в больницу. Подошел ко мне ближе к вечеру и сказал: «Мам, я правым глазом вообще ничего не вижу». На ровном месте – вчера все было хорошо. Что? Откуда? Помчались к офтальмологу, нас в больницу положили. Твой ребенок отекает, у него интоксикация, ходить не может – то лучше, то снова плохо. Ты толком ничего не знаешь, и врачи диагноз поставить не могут. Много было предположений, но – через что только не прошли – в сентябре 2015 года выяснилось, что у Санжара хроническая почечная недостаточность.

Все в тот момент изменилось. Динара уволилась. Санжар продолжал ходить в школу, во дворе гулял, но и его, и жизнь его мамы уже были подчинены четкому расписанию: принять лекарства в установленное время, каждые три часа измерить давление, диета бессолевая, два раза в месяц - анализы, раз в месяц - консультация врача. Это большой труд. Зато Санжар попал на диализ не сразу или через полгода, как это часто бывает, а почти через пять лет! Когда Динара с сыном в первый раз зашли в диализное отделение, врачи опешили: «Ваш ребенок не похож на нашего пациента».

- Диализные дети - ослабленные, худые, у них кости деформированы, они меньше своих сверстников. А когда смотришь на Санжара, не подумаешь, что у него совсем не работают почки, - говорит Динара. - Режим, контроль жесткий и знания – я каждый день благодарю Всевышнего за то, что получила медицинское образование. Оно помогло мне спасти сына.

К сожалению, многие родители до последнего не понимают, что происходит с их ребенком. Лечат что-то другое. Почки - самый молчаливый орган человека, он дает о себе знать, когда уже поздно и ничего нельзя сделать. Динара и ее супруг Талгат понимали, что диализ – это вопрос времени. Как бы хорошо ты не следил за ребенком, болезнь возьмет свое. В мае 2020 года они с Санжаром приехали в Алматы в гости к старшему сыну. И мальчику стало плохо. Сдали анализы - креатинин очень высокий. Их направили на диализ в республиканскую детскую больницу «Аксай» - Санжар в таком состоянии не смог бы перенести полет.

-И там мы провалялись два месяца: сначала ввели карантин, потом мы сами коронавирусом заразились, - вспоминает. - В итоге домой в Нур-Султан вернулись только в августе 2020 года, а в сентябре встал вопрос о пересадке почки…

***

За несколько месяцев до знакомства с Динарой я приезжаю в Национальный научный центр материнства и детства в столице. По тому же маршруту, каким обычно сюда добираются маленькие пациенты со всех регионов Казахстана, нуждающиеся в пересадке почки. Помочь им могут только здесь. Нас ждет Венера Ханапиевна Алтынова. Одна из тех людей, благодаря которым в Казахстане развивается детская трансплантология - кандидат медицинских наук, детский нефролог, долгие годы была главным специалистом Минздрава по диализу, сейчас заместитель медицинского директора корпоративного фонда UMS. Она помнит, как все начиналось, при ней был тот момент, когда, казалось, вот-вот и отношение к посмертному донорству станет другим, и с сожалением произносит:

- Будет очень обидно, если мы потеряем все, чего добивались столько лет…

И хоть разговор этот о детской трансплантологии, в равной степени он касается и взрослой – разницы почти нет.

- Венера Ханапиевна, сейчас в казахстанском листе ожидания 98 детей, подавляющее большинство – 82 человека – это те, кто ждет пересадку почки. Сколько детей было в листе ожидания в 2012 году, в момент, когда начинал работать ваш центр?

- Тогда не было единого республиканского листа ожидания, как сейчас, - клиники и регионы вели свою статистику. Но большинство детей, на тот момент нуждавшихся в пересадке почки, стали нашими пациентами. В 2012 году в листе ожидания было 28 человек. С тех пор мы сделали больше ста трансплантаций почки, и в этом списке, как вы правильно заметили, 82 ребенка. Почему их стало намного больше? Растет выявляемость детей с таким диагнозом, они стали дольше жить. Процедура диализа, от которой они зависят, теперь качественнее, лечение лучше, доступ к лекарствам. Детей, нуждающихся в пересадке почки на самом деле не 82 - больше. Не забывайте, что в лист ожидания попадают, в основном те, кому не нашли донора среди родственников. Чаще всего семья предпочитает не ждать, когда появится посмертный донор, и свой орган отдают живые доноры – близкие родственники.

- По каким причинам чаще всего не могут найти донора?

- Первая причина – несовместимость: группа крови и резус, другие показатели, в том числе, соотношение роста и веса донора и человека, нуждающегося в пересадке. Состояние здоровья донора. Вредные привычки (курить нельзя, злоупотреблять алкоголем тоже – это, мы заметили, влияет на результат), лишний вес. Последний фактор особенно важен при пересадке печени. И такое может быть: по всем параметрам донор подходит, но он полноват. Тогда мы предлагаем ему похудеть, и только после этого берем на операцию.

- Я знаю, что порой даже родители не соглашаются стать донорами почки или печени для своего ребенка, нуждающегося в пересадке. Боятся?

- Есть и такое. Человеку говорят: «Твой ребенок тяжело болен. Ему нужна пересадка органа». Эта новость лавиной обрушивается на любую семью. Чаще всего это полная неожиданность, реальность, которую сложно принять – и люди по-разному сживаются с мыслью, что для спасения сына или дочки нужно отдать свой орган. Это нормально. В этом нет ничего предосудительного. Я вам расскажу один случай из практики. Маленькой девочке нужна была пересадка почки. Донором решил стать ее папа. Он прошел полное обследование, и, когда мы ему сказали: «Да, вы подходите!» – у него было столько эмоций, он даже плакал от счастья у меня в кабинете. И это, я на тот момент видела разных людей, было первым звоночком. Буквально через несколько дней этот мужчина жалуется: «Что-то у меня давление высокое. Беспокоюсь». Рекомендую ему обратиться к кардиологу, а сама понимаю – это страх. Пациент ходил к врачам, постоянно что-то проверял, сдавал анализы. В итоге думал полтора года, а его дочь все это время была на диализе. Но все-таки созрел - операцию мы сделали. Девочка уже взрослая (выше меня ростом), недавно приезжала к нам в центр.

- Мама девочки не могла стать донором?

- У мамы на тот момент был еще один, грудной, ребенок – мы таких женщин на операцию не берем. Мы всегда оцениваем каждую семью индивидуально и с социальной точки зрения в том числе. Если донором хочет стать единственный кормилец в семье? Или мама, которая одна воспитывает ребенка, или (бывало у нас и такое) двоих? Если свой орган хочет отдать совсем молодой человек? Мы стараемся учитывать все факторы и не брать в качестве прижизненных доноров людей младше 25 лет. У них вся жизнь впереди: им еще семьи создавать и содержать их, детей, если мы говорим о женщинах, рожать. У нас был папа ребенка, нуждающегося в пересадке, самому всего 22 года. Он сразу решил, что сам будет донором. Спрашивала: неужели среди родственников больше никого нет? Но он на своем настоял: мол, не сделаете операцию здесь, уеду за границу и там все равно отдам почку своему ребенку. Убедил. На операционном столе обнаружилось, что не надо брать у него почку. Если мы это сделаем, чуть позже у этого мужчины могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. И мы ее не стали трогать. Все-таки первые слова они очень важны: не хотели мы его оперировать, так и получилось. Семье этой повезло: ребенку чуть позже пересадили орган от посмертного донора.

- Есть одно новшество: по закону родство между донором и человеком, нуждающимся в пересадке, подтверждает этическая комиссия. Она же должна исключить вероятность денежной заинтересованности одной из сторон, факты возможной купли-продажи органов, которые запрещены законодательно. Раньше такие комиссии работали при клиниках, в которых проводили трансплантации, в них, в том числе, участвовали и врачи. Сейчас же этим занимаются этические комиссии, специально созданные при акиматах, во всех областях и городах республиканского значения. Они работают, или существуют только на бумаге?

- Работают. К нам приходят пациенты, приводят донора, приносят документы, подтверждающие родство, и мы отправляем их на рассмотрение этических комиссий. Наш центр находится в Нур-Султане, он национальный, поэтому и пациенты наши из разных областей. Мы отправляем их документы на рассмотрение этической комиссии того региона, в котором они живут. В течение семи дней комиссия дает заключение. Врачи-трансплантологи сейчас полностью отстранены от процесса выяснения: родственники донор и пациент или нет, есть ли между ними какие-то договорные отношения. И хорошо, что это так – давно бы. Дело хирурга – операция, здоровье пациентов. Все остальное его не касается.

- В вашей практике были случаи, когда этические комиссии отказывали, считали, что между донором и пациентом есть договорные отношения, или на самом деле они вообще не родственники?

- Пока такого не было, комиссии при акиматах работаю сравнительно недавно. К тому же сейчас донорами при жизни, в основном, становятся мамы или папы детей, нуждающихся в трансплантации, дяди и тети - раз, два и обчелся. Другие родственники – редкость, и мы долго решаем, брать ли их.

- Перестраховываетесь, потому что и сейчас над вами, как дамоклов меч, висит опасность уголовного преследования...

- Конечно. Даже разговаривая с вами, я стараюсь подбирать слова. Потому что последние случаи уголовного преследования врачей-трансплантологов (речь об уголовном деле 2020 года, фигурантами которого были трансплантологи – суд оправдал их по всем пунктам, связанным с незаконной пересадкой органов – V.) показали, что мы не защищены. Могут прийти и сказать: «Ты нарушил закон!». При этом никто не знает, что это значит - пересадить почку ребенку! Сколько людей на это работает. Какая это ответственность. Какая боль, если что-то не получается. Мы столько сил вложили в то, чтобы здесь, в Казахстане, делать такие операции, спасать своих детей - и не дай Бог все это перечеркнуть. Я всегда повторяю: «Ребята, только по букве закона живем». Это не просто слова в ситуации, когда все вокруг говорят, что почки продают и покупают, что к этому причастны врачи, что они в доле.

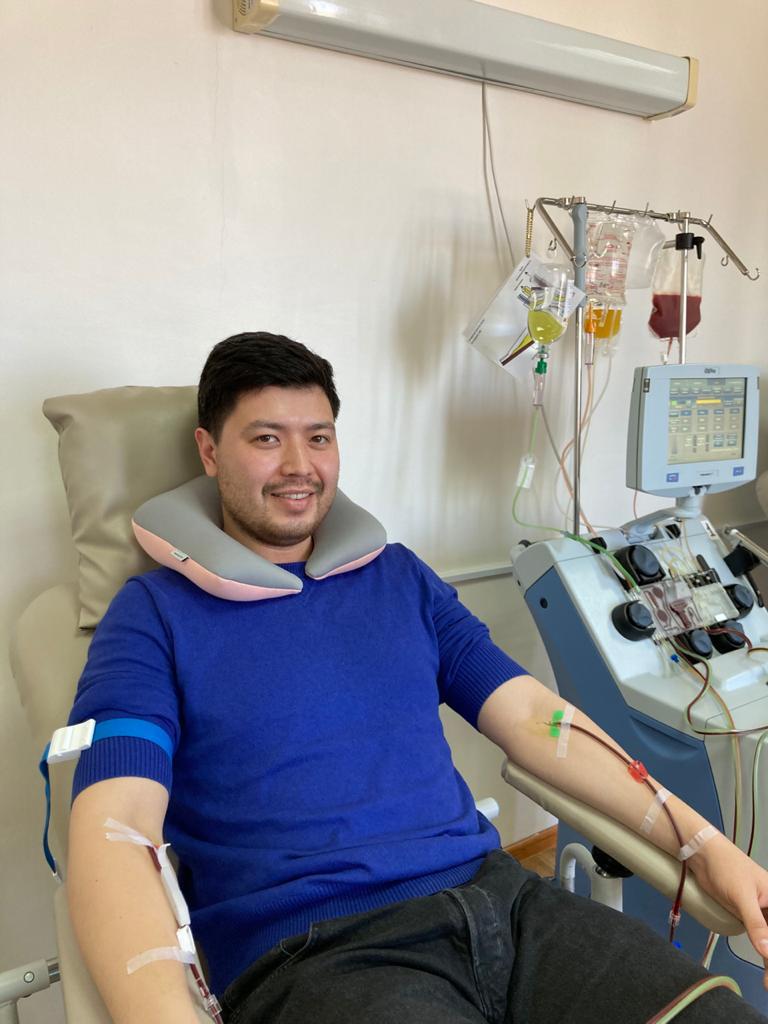

- В вашем центре с 2012 года детям сделали 108 операций по пересадке почки и 13 – печени. Можно хотя бы примерно сказать, скольким из них помогли живые доноры и скольким посмертные?

- Точные цифры я сходу не назову, но примерно в 75 процентах операций донорами становятся родственники, то есть живые доноры. Если брать общую статистику: в год в Казахстане делают примерно 200 пересадок почки и взрослым, и детям. Считайте: примерно 170 человек продолжают жить с одной почкой, прибавьте к ним столько же пациентов, которым сделали операцию. В общей сложности, как минимум, 340 человек. И так каждый год. Это страшные цифры! Мы не должны их допускать. Не развивая посмертное донорство, мы плодим армию людей с одной почкой! Человек должен жить полноценно, качественно. Все равно это риск, инвалидизация, возможные последствия для здоровья в будущем. И я не могу равнодушно относиться к этому, зная, что в Казахстане есть все для развития посмертного донорства: законодательная база, специалисты и современные клиники, центр по координации трансплантации, единый лист ожидания, практически все новейшие препараты нам доступны, но нет доноров. Кризис в этой сфере. Чтобы он миновал, в первую очередь нужно поднять статус врача, вернуть доверие к нему, а, значит, и к этой сфере. Только тогда перестанут говорить: черная трансплантология. Да нет у нас черной трансплантологии!

- Донора среди родственников могут найти только для того ребенка, который нуждается в пересадке почки или печени. Но в казахстанском листе ожидания семь детей ждут донорское сердце и двое нуждаются в трансплантации сердца и легких одновременно. Им поможет только посмертное донорство – а такие факты сейчас единичны. Значит, у этих детей практически нет шансов?

- В Казахстане нет. В подавляющем большинстве стран мира местные законы запрещают пересаживать органы посмертных доноров иностранцам. Это касается и детей. И это не только этический момент, почти везде есть нехватка доноров. До недавнего времени единственной страной, в которой нашим детям, нуждающимся в пересадке сердца, могли сделать операцию, оставалась Индия. И мы отправляли их туда (в Индии сделали пять операции несовершеннолетним казахстанцам, нуждавшимся в пересадке сердца - V). И они ждали, долго ждали. Это так не работает: сегодня приехал, завтра орган получил. Теперь и Индия ужесточила закон, связанный с операциями иностранцам. Поэтому наши дети практически перестали выезжать за границу, квоты выдают редко, и они ждут орган в Казахстане. А вы понимаете, как это сложно.

- При пересадке сердца очень важно, чтобы максимально совпадали рост и вес донора и человека, нуждающегося в органах. Донором по казахстанским законам может стать только взрослый, у детей запрещено брать органы для пересадки. Есть страны, в которых разрешено посмертное донорство и среди несовершеннолетних. У нас даже страшно заикаться об этом.

- Наша страна в целом, наши люди – не готовы говорить даже о взрослом органном донорстве, а тема детского – это табу. Мы вообще ее не касаемся. У меня даже мыслей таких нет: где-то говорить о детском органном донорстве. Нам важно развивать те направления трансплантологии, которые уже существуют в Казахстане, ведь и в этой сфере огромное количество проблем. Сначала нужно добиться, чтобы существующие процессы стали рутинными – люди при жизни оформляли согласие или отказ от посмертного донорства, обсуждали эту тему с родственниками, понимали важность этих операций. Пока этого нет, забегать вперед, говорить о каких-то высоких материях. Нет, что вы…

- Вы думаете, общество отошло от тех скандалов в сфере трансплантологии, которые гремели пару лет назад и во многом повлияли на ее состояние? Пора снова говорить о развитии трансплантологии и посмертном донорстве?

- Конечно, пора. Мы выписываем наших детей и доноров как чемпионов: под музыку, медаль им вручаем. Делаем это, чтобы они поняли, запомнили, через что прошли. Если бы вы видели глаза детей в этот момент. Они потеряны. Как это: я чемпион? Почему я чемпион? Да потому что, знаешь, что ты выдержал? Через что ты прошел? Ты чемпион! Настоящий!

Нельзя молчать, позволять, чтобы все заглохло окончательно. Я это говорю, потому что каждый день вижу детей, нуждающихся в пересадке органов, их родителей, бабушек и дедушек. Тех, у кого нет донора среди родственников. Мы не можем бросить и в беде. Разве это в нашем характере!? Нет!

***

- Когда меня спросили: «Есть ли в нашей семье донор?», сразу ответила: «Если здоровье позволит, донором буду я». В семье решили так: если я не подойду, пойдет обследоваться мой муж Талгат – отец Санжара, потом наш средний сын… Повезло, у нас у всех одна группа крови – это важно во время пересадки органов. Но сыну я запретила: не хочу, чтобы у меня было сразу два ребенка с проблемами. Муж? Он боится обследований, к врачам почти не ходит – мне казалось, что морально ему будет сложно пройти через все это. А я? У меня генетика хорошая, и свой организм я знаю - он невредный, благодарный. Чувствовала, моя почка подойдет. И была готова ко всему психологически. Слава богу, подошла и по всем параметрам, и по здоровью.

- Боялись, что не подойдете?

- Не то что боялась… Тогда я вообще ничего не боялась. Почему-то на сто процентов была уверена, что пройду. Смелость ли это? Это непростое решение, да. Отдать свой орган не каждый может. Но для этого нужна не только определенная решимость - знания. Я врач и понимаю, что человек спокойно может жить с одной почкой – работать, детей рожать.

Первый раз Динара и ее сын обследовались в прошлом году и на операцию не прошли: у Санжара обнаружили еще одно серьезное заболевание. Целый год мальчика лечили. Когда этот диагноз сняли, они снова обследовались перед трансплантацией.

- Смотрят все органы и системы - тщательно и жестко, - рассказывает Динара. – Когда я увидела это, появился страх. Вдруг не пройду? Сдала анализы. Ждешь – некоторые долго делают – тебя трясет. Понимаешь, сейчас у наших детей, которые нуждаются в пересадку почки или печени, один шанс - донор-родственник. Дождаться орган от посмертного донора – нереально.

На каких только детей я не насмотрелась, пока лежала в центре материнства и детства. Столько боли и слез. Врачи говорили, что в этом году было всего три почки от посмертных доноров – а детей, нуждающихся в них, очень много. Это хорошо, я могу отдать почку сыну – она ему подошла. Но ведь не всегда так: мать или отец проходят по совместимости, но не по здоровью – сколько сейчас у людей проблем. А любая «болячка» - и все, ты уже не можешь быть донором. Я видела, как молодая женщина (ее сынишке всего три года) обзванивала всех своих родственников и умоляла их стать донорами для ее ребенка (они с мужем не подходили). Но никого не нашла. Вот это страшно.

- Часто говорят, что наше общество не готово к посмертному донорству. Как вы думаете, почему?

- Просто люди об этом ничего не знают – у нас мало информации о донорстве. А так народ у нас сердечный. Люди, уверена, готовы помогать. Просто нужно чаще показывать этих детей, их родителей, взрослых, нуждающихся в таких операциях. Никто же их не видит. Во многом поэтому я согласилась на интервью – пусть посмотрят на нас и задумаются.

- Когда запланирована ваша операция?

- Конец ноября – начало декабря.

- Совсем скоро. Что вы сейчас чувствуете?

- У меня состояние эйфории: ты ждешь что-то новое, хорошее, такое, что изменит твою жизнь. Как будто в бой идешь, и вот-вот совершишь подвиг. Страха нет. Главное – спасти своего ребенка.