2 декабря Aspan Gallery открыла выставку с работами центральноазиатских художников, в которых они осмысливают свое положение в социальной среде. Но этот вопрос имеет куда более широкую перспективу, если связать его с 30-летием независимости Казахстана. Vласть поговорила с куратором выставки и директором галереи Меруерт Калиевой о том, как на протяжении трех десятилетий менялись художественные практики представленных на выставке авторов, и как они стали отправной точкой для способа мышления нового поколения художников.

В анонсе выставки вы сделали акцент на том, что пандемия вновь актуализировала вопрос о роли художника в обществе. Почему вам кажется, что это связано именно с ней?

Во время пандемии, на мой взгляд, немного поменялось мироощущение. Некоторые вещи, которые казались нам важными, оказались совсем не такими. И люди сферы искусства, да и вообще люди, осознали насколько важна культура. Очень многие ощутили ее нехватку, связана ли она с театром, выставками или чем-то другим. На фоне этого мне захотелось еще раз поговорить о том, насколько важен художник в нашем мире. Мне показалось необходимым представить разные перспективы на то, кем он является в принципе. Потому что в действительности он не может выполнять только одну функцию: у художников разные подходы, образы и цели. Исходя из этого мы представили на выставке нескольких художников, занимающих разные позиции.

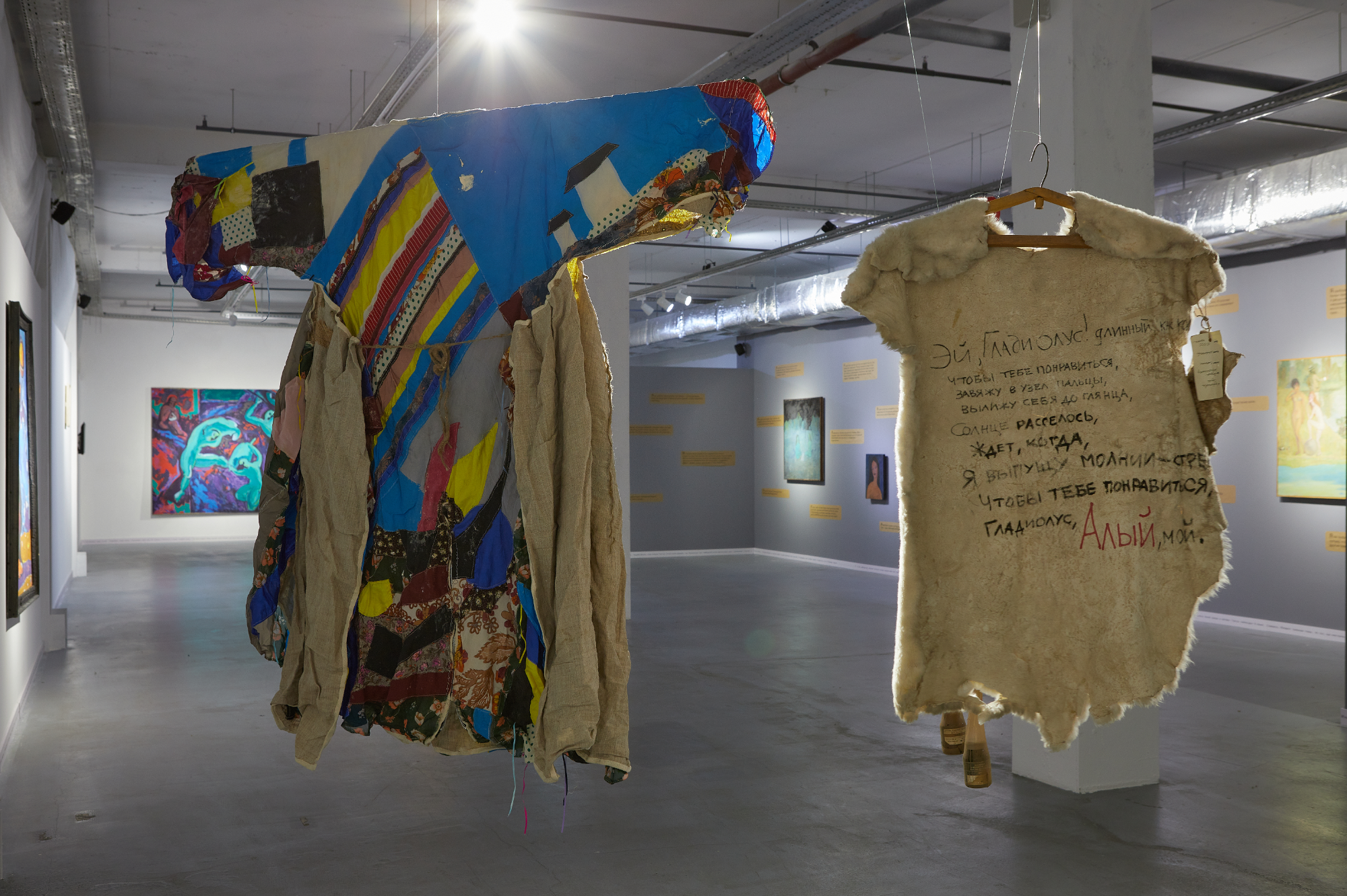

Есть, к примеру, Рустам Хальфин − большой теоретик, который хотел создать свою школу с большим количеством учеников. Мы показываем его акцию «Шкура художника», при жизни художника она шла в сочетании с перформансом «Последняя точка». Этот жест знаменовал смерть живописи и переход к новому искусству для нового государства, переход от визуальных вещей к тактильным. Образ художника у Хальфина − всеобъемлющий, который много пишет и помогает становлению других художников. Еще один наш художник, Улан Джапаров из Кыргызстана, не только занимается искусством. Сейчас он архитектор и куратор выставок. Он занимается творческими проектами довольно спонтанно. У него нет стратегии, и потому он не думает о том, как воспринимается его творчество в целом. Тогда как у Хальфина была четкая теоретическая позиция и периодизация работ: время работы с живописью, время акционизма. Потом есть Сергей Маслов, вся жизнь которого была своеобразным художественным жестом. Он создавал множество мифов о себе, и в них было сложно отличить акции от жизни. Подобранным составом художников мне хотелось показать, насколько разными могут быть их представления, и насколько они нужны нам в этих разных ролях. В то же время мы показываем только часть художников, ведь есть большой пласт других. Потенциально мы можем сделать несколько выставок в продолжение нынешней. Потому что сейчас есть масса молодых художников, взгляды которых заметно отличаются от их предшественников.

Вообще поставленный вами вопрос интересен не столько в контексте пандемии, сколько в контексте 30-летия независимости. Позади почти треть века жизни в новой социально-экономической системе, и за этот период произошло немало структурных изменений в казахстанском искусстве. Чтобы очертить их, хотелось бы для начала понять, как на вопрос о предназначении художника отвечали накануне обретения независимости, когда и заявили о себе все представленные на вашей выставке художники.

Точкой отсчета для нашей выставки стал 1995 год, когда появился ежегодный «Парад галерей», проводившийся в музее Кастеева. Это был очень важный период, художники очень много готовились к нему, потому что на протяжении нескольких дней 14 галерей выставляли наиболее яркие проекты, создавая тем самым соревновательную обстановку. Примечательно, что современное искусство, интересное сейчас небольшой прослойке людей, в 90-х собирало тысячи человек на свои мероприятия. И это мотивировало каждую галерею и художника к тому, чтобы представить свою точку зрения на искусство и роль художника. Например, у художников Каната Ибрагимова и Ербосына Мельдибекова были очень радикальные попытки сделать это через свои проекты с кровью и конечностями животных. Иной позиции придерживался Хальфин − он пытался выстроить свой проект Евразийской утопии, с помощью которого хотел совершить переход от визуальной культуры к тактильной. Для него основной характеристикой номадического восприятия мира была тактильность. Потому он часто говорил о тактильном опыте глаза и когда мы смотрим, мы должны осязать объект. Другая группа художников − Сергей Маслов, Елена и Виктор Воробьевы − хотела делать работы об актуальном. Они не задумывались о создании новых школ и восприятии искусства, они хотели работать с повседневными предметами, которые по их мнению давали ответы на все задаваемые ими вопросы. Уже тогда было видно, что у художников есть целый ряд позиций, которые вступали друг с другом в спор.

Существует стереотип, что весь период 1990-х художники пытались отыграть национальное освобождение, которого казахстанское общество лишил Советский союз. Они и прежде пытались делать это через работу с войлоком, тюркской скульптурой и степными пейзажами, но вряд ли тему инаковости можно было назвать легитимной. С обретением независимости сдерживание интереса к вопросу идентичности прекратилось, и это сказалось на разнообразии предлагаемых ответов. Художники серьезно увлеклись их формулированием, но только ли к этому сводилась их работа?

Конечно вопрос идентичности волновал многих художников. Наверное, он был основной проблемой для творчества Хальфина и его единомышленников, но были и другие художники, которые не так болезненно относились к нему. Им занималась и группа художников «Кызыл трактор», которая смешивала множество знаков, в частности элементы центрально-азиатской и суфийской культуры. Но очень часто они делали это через призму Западного мира. Например, известные костюмы дервишей показывали не то, какими дервиши были на самом деле, а то, как они были запечатлены в работах Верещагина, когда он путешествовал по Центральной Азии. У Ибрагимова и Мельдибекова было другое представление об идентичности: они создавали образ азиатского варвара. Но все же дискуссии художников не исчерпывались темой идентичности. Тот же Маслов ощущал себя вплетенным в эту проблематику, но не считал ее для себя основной.

А насколько художники − включая упомянутых Воробьевых и Маслова − глубоко интересовались повседневностью, в которую начинали просачиваться артефакты новой капиталистической реальности?

В 90-х годах жизнь действительно оказалась довольно сложной, и одним из наиболее ярких способов рефлексии того времени была стратегия Воробьевых, которые начали рассматривать действительность с большой дистанции, как будто они пришельцы в этом мире. Какие-то обыденные предметы и ритуалы они старались увидеть с новых углов. И мне кажется, что это очень сильная позиция, которая, в том числе, позволила им отказаться от жестких границ при работе с медиумами. Что для них было важно, так это отношение к повседневности как к экзотике. Одним из способов переживания перехода от социализма к капитализму были попытки институциональной критики. В 1997 году прошло мероприятие «Арт-дискурс», когда несколько казахстанских галерей объединились и пригласили кураторов из России. Пока они были в Алматы, Канат Ибрагимов устроил акцию, для которой всех участников вывезли на Большое алматинское озеро, где Ибрагимов делал плов с марихуаной. Критика здесь принимает форму иронии: серьезное мероприятие обернулось шутливой выходкой. Еще Сергей Маслов вынашивал идею акции «Переоценка ценностей», которую он в итоге так и не осуществил. Суть была в том, что по прилету кураторов должны были встретить, сопровождать по городу, а затем вывезти в степь и инсценировать террористический захват. По задумке они в течение нескольких дней не должны были понимать, что происходит, а затем их резко вернули бы в город, к прежней жизни. Но момент несерьезности и шутки при всем этом должен был сохраняться.

До обретения независимости существовала цепочка советских институтов, которая делала заказ на искусство. С разрушением социализма их заказчиком стал частный субъект в лице музеев, галеристов, коллекционеров, сотрудников посольств и других. Как поменялось ощущение художников в связи с этим?

Те художники, которые участвуют в нашей выставке, в период СССР были художниками андеграунда. Они не были вовлечены в систему государственного заказа, которая распространялась на членов Союза художников. Если Хальфин и Маслов жили и творили в 80-х годах, то выставлялись они исключительно на неофициальных площадках. И я не думаю, что они почувствовали смену экономических систем. Единственным кто ощутил на себе этот переход был Ербосын Мельдибеков. Он родился на железнодорожной станции, затем его отправили в колледж, где он учился на скульптора, и впоследствии собирался зарабатывать на жизнь изготовлением бюстов Ленина. Но вскоре Советского союза не стало и все, чему он учился, перестало иметь значение. Тогда он полностью поменял свое представление о предназначении художника. Абсурдность всей ситуации подтолкнула его к тому, чтобы оценивать те процессы, которые происходят в Центральной Азии − во всей их противоречивости и цикличности. Эти размышления и легли в основу его художественной стратегии. Он посвятил свое творчество исследованию геополитической истории региона, выделяя парадоксальные черты обстоятельств, в которых он оказался.

Как менялись практики художников в период 2000-х годов и как менялась палитра медиумов, с которой они работали?

Для Хальфина вопрос идентичности оставался ключевым, и начиная с конца 90-х он больше не занимался живописью, посвятив себя новым медиа. Что касается Воробьевых, то они тоже пришли к новым медиа, но интерес к повседневности оставался ключевым для их практики. Маслова, к сожалению, уже не стало. Георгий Трякин-Бухаров был художником-самоучкой и много сотрудничал с Хальфиным: один из программных проектов Хальфина «Глинянный человек» они как раз и сделали вместе. Но несмотря на близость, это не отразилось на позициях Трякина-Бухарова. Он продолжал делать скульптуры из различных металлических деталей и объектов. Александр Угай до начала 2000-х годов состоял в группе «Бронепоезд», они организовывали выставки и делали видео на 16-миллиметровую пленку, и важным компонентом этих работ оказывалась сама материальность пленки. И когда Угай переехал в Алматы, группа распалась, но он стал продолжать работу по многим темам, введенным еще «Бронепоездом». А потом появились много других тем: памяти, отношений между объектами и изображениями и так далее. У Улана Джапарова по-прежнему не появилось какой-то определенной стратегии. Молдакул Нарымбетов в 1990-м году основал группу «Кызыл трактор», которая плотно занималась вопросом идентичности и сделала множество акций: они одевались в костюмы дервишей, проводили ритуалы очищения, исполняли подчас мистические танцы. В то же самое время Нарымбетов занимался живописью и, в отличие от Хальфина, не мог провести четкой границы между практикой перформанса и написанием живописи. У Молдакула эти медиумы переплетались довольно органично.

А каким за эти годы стал интеллектуальный контекст? В 90-х годах художники работали преимущественно с сюжетами постструктуралистской мысли: отсюда такой интерес к теме идентичности, постколониальности и современности. Но мы уже не находимся на пороге капитализма, а живем с ним три десятилетия, что не могло не повлиять на их способ мышления.

Мне кажется, что самое большое изменение связано с пространственными ощущениями художников. В 90-х годах художники преимущественно ощущали себя частью нашего контекста, и для них он органически сливался с глобальным. В этом, на мой взгляд, заключалась их особая сила. У новых художников нет этого гнетущего чувства, что мы находимся в отдаленной географической точке. Ситуацию в корне изменил интернет, благодаря которому ты можешь быть вплетенным в мировые процессы всегда, и уже неважно где ты находишься физически. Потому для молодых художников локальный контекст утратил определяющее значение. Они часто обращаются к нему с критикой и вопросами относительно местных материалов, но их мышление стало иным. Условно эти две когорты художников можно разделить на поколение до интернета и поколение после интернета. Дело не в том, что состоявшиеся художники не используют новые медиа, но они используют их для работы с местным контекстом.

А насколько спокойно проходила смена парадигмы у художников или этот процесс, напротив, оказался довольно конфликтным?

Мне кажется, что в Казахстане мы столкнулись с интересной ситуацией. Группа очень ярких художников 90-х − их еще иногда называют «Звездными кочевниками», по роману Сергея Маслова − регулярно участвовала в активностях Центра современного искусства Сороса и выставлялась на международных выставках. В 2005 году они даже участвовали в Венецианской биеннале, в павильоне центрально-азиатского искусства. Они регулярно появлялись за рубежом и для меня было немного странно не видеть в их компании молодых художников. У нас долгое время не было преемственности между поколениями. Для появления когорты новых художников просто не было никаких условий – им просто-напросто негде было учиться. С этой задачей к нам приходил центр Сороса, который обычно разворачивает свои проекты на 5 лет. Но в случае Казахстана этого не получилось сделать, что вылилось в разрыв между поколениями. После закрытия центра Сороса художники продолжили работать над международными проектами, но в Алматы они почти ничего не показывали. Их работы можно было увидеть только у них в мастерских. В таких условиях едва ли кто-то мог решиться выбрать путь художника. Но сейчас появилось много талантливых молодых людей, и в частности потому, что Artbat Fest начали организовывать «Школу художественного жеста». Часть слушателей этого курса не осталась в искусстве, но другая решила продолжить обучение в университетах. Нельзя сказать, что есть одна определенная причина, почему случился этот поколенческий разрыв. Точно так же нельзя сказать, что этот разрыв был преодолен благодаря какой-то одной инициативе.

А как после всех этих перипетий новые художники стали понимать свое положение в обществе?

Они точно так же используют совершенно разные подходы. Их главное отличие от художников 90-х годов состоит в том, что они видят фигуру художника не только ироничной или страдающей, но еще и активно участвующей в социальной жизни. От художников ждут еще большей вовлеченности в общественные процессы, чем это было 30 лет назад. От вас ждут, что вы будете критиковать власть, поддерживать экологический дискурс, говорить о разнообразных социальных конфликтах. Но у Воробьевых есть инсталляция «Художник спит», которая довольно точно иллюстрирует сам факт постановки вопроса о роли художника. Текст на стене, будучи частью инсталляции, говорил о том, что художника не нужно будить, потому что он находится в состоянии покоя и однажды, проснувшись, он даст новый ответ на вопрос о своем предназначении. Позже они сделали серию работ «Винтаж», продолжающих эту инсталляцию. Они пришили к простыням изображения задержаний во время протестов в разных точках мира, и встроили ее в исходную работу. Это как раз и указывало на новую ситуацию политического участия художника.

Выставка «Корабль плывет» будет проходить в Aspan Gallery до 17 января

Поддержите журналистику, которой доверяют.