В Казахстане есть сверхбольшие села, население которых доходит почти до 60 тыс. человек. По принятым стандартам они могли бы давно стать городами, но этого не происходит.

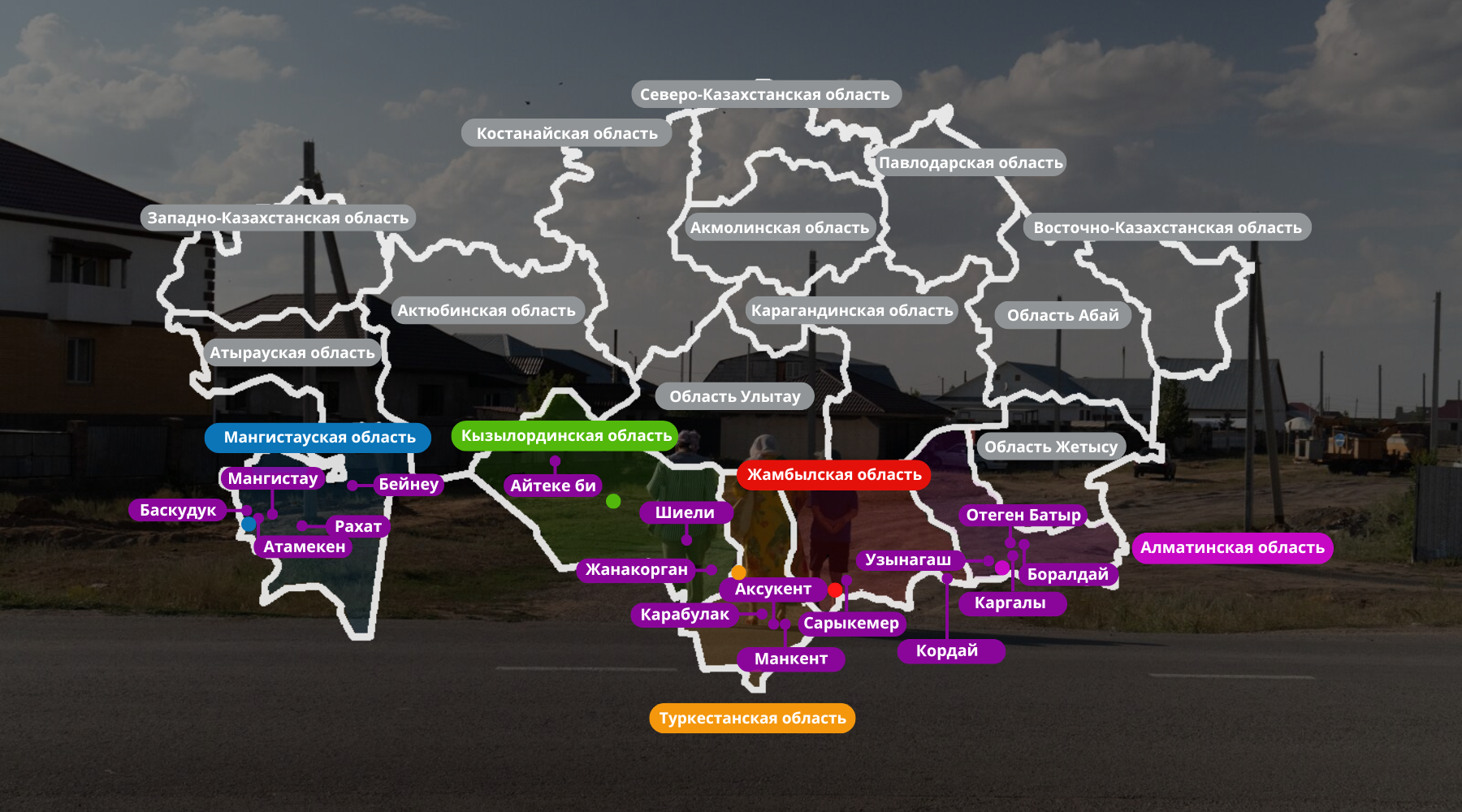

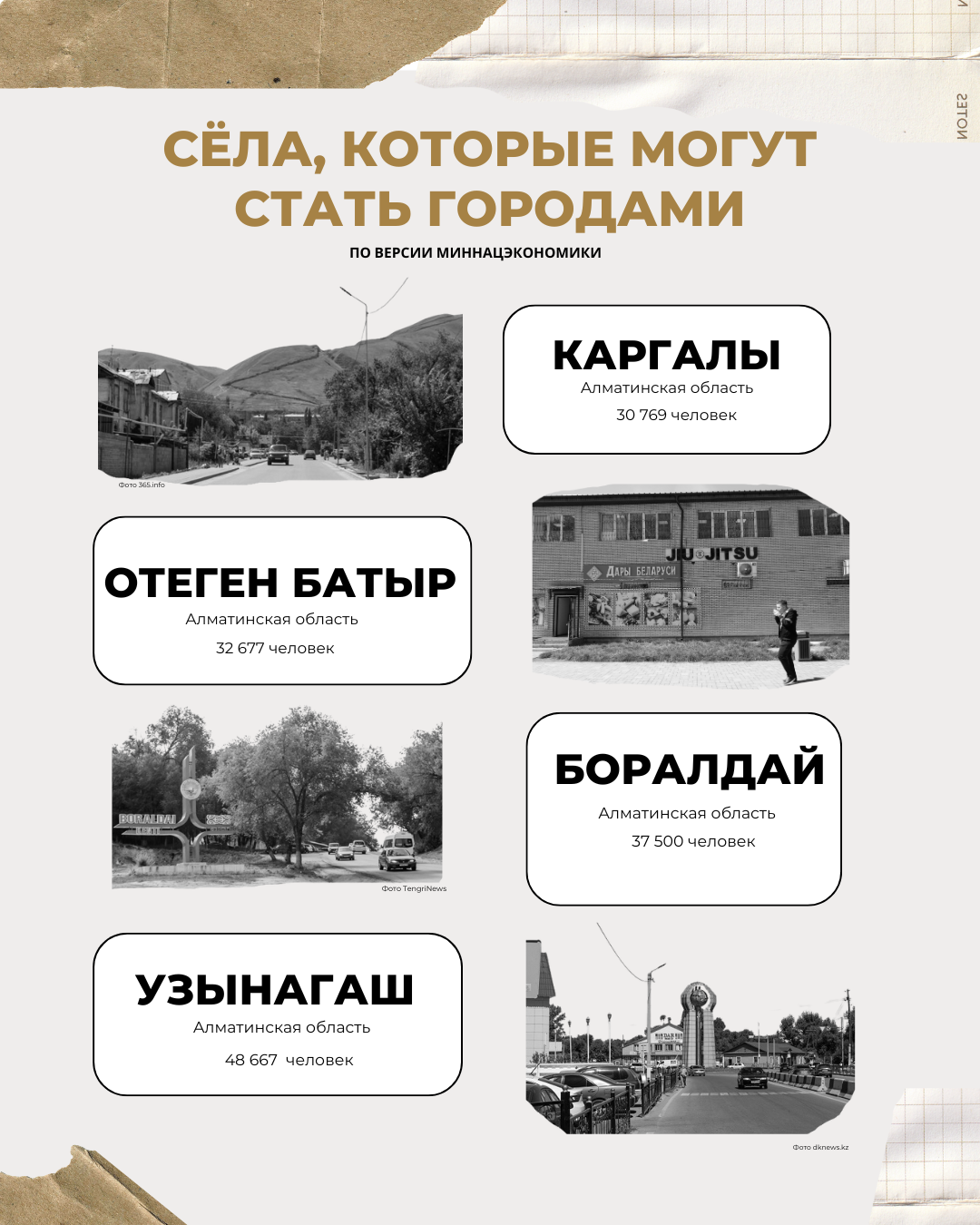

В марте этого года министерство национальной экономики опубликовало список из 18 больших сел, которые в перспективе могут стать городами. Местные власти к этой идее отнеслись прохладно.

Власть рассказывает, с какими специфическими проблемами сталкиваются большие села, почему местные власти не торопятся менять их статус, и к чему может привести продолжение нынешней политики.

32-тысячное село Отеген батыр

Один из густонаселенных поселков из списка Минэкономики с перечнем будущих городов – Отеген батыр в Алматинской области. Его население более 32 тыс. человек, и оно расположено практически на границе Алматы.

Жизнь жителей поселка тесно связана с Алматы – многие из них ездят в город на работу, учебу и по другим делам. В полдень по дороге из Алматы до Отеген батыра огромная пробка, водители обмениваются жестами, указывая на тупик впереди. Около 30 километров до села приходится преодолевать час.

Отеген батыр больше похож на небольшой город, чем на село. На улицах кипит жизнь, на зданиях красуются названия известных сетевых ресторанов быстрого питания.

Центральная аллея Титова в будний весенний день заполнена спешащими по делам прохожими, вышедшими с занятий школьниками, отдыхающими на скамейках. Стены нескольких трехэтажных домов по краям аллеи расписаны яркими муралами, между домами – компактные детские площадки, киоски с мороженным и кафе.

Многие прохожие на наши вопросы отвечают, что не живут здесь, а приехали либо в гости, либо по делам.

Карлыгаш, ожидающая автобус на скамейке, отметила, что ее семья лишь «формально живет здесь, а большую часть времени приходится проводить в Алматы».

«Дети учатся в городе, мы тоже работаем там. Здесь мало рабочих мест, кроме одного колледжа негде учиться. Многие утром уезжают из села и только вечером возвращаются», – говорит она.

Ее семья не занимается сельским хозяйством – как и основная часть жителей села.

«В самом Отеген батыре никто не держит скот. Только, наверное, в маленьких селах района держат. Здесь нет пастбищ, везде построены дома. Отеген батыр – скорее как поселок городского типа», – отмечает Карлыгаш, которая проживает здесь больше десяти лет.

Новость о возможном изменении статуса поселка Карлыгаш воспринимает позитивно. По ее словам, она все равно не получает выгоду от тех льгот, которые предназначены сельским жителям.

«Медики и учителя, наверное, получают 25% надбавку к зарплате, а другие от статуса села никакой выгоды не видят(…) Уже давно ходят слухи, что Отеген батыр присоединят к Алматы, но не присоединили. Как я слышала, Отеген батыр пополняет бюджет области своими фабриками – такими, как “Филип Моррис” (табачная компания – В.), поэтому, видимо, область не хочет отдавать этот поселок городу», – рассуждает она.

На вопрос, проводили ли местные власти обсуждения с населением о статусе поселка, Карлыгаш, спеша к автобусу, отвечает: «Я даже не знаю, кто здесь аким. Никакого обсуждения не было, я только слышала об этом из новостей».

Другой житель поселка, 41-летний Аман Алдияр, считает, что будет лучше, если Отеген батыр останется поселком. Но изменить, по его мнению, стоит административное деление районов. В 5-7 километрах от Отеген батыра расположено множество сел, которые относятся к Талгарскому району, и их жителям приходится ездить в районный центр за 25 километров. Эти села стоит передать Илийскому району, чтобы жители могли ездить в Отеген батыр, считает мужчина.

Для самого же поселка, по его мнению, ничего не изменится, если поменяется статус.

«Какая разница? Есть большой город Алматы, и рядом с ним будет еще один город? Он все равно останется городом-спутником. И так без этого строят G4 City (специальная экономическая зона в Алматинской области – В.) от Алматы до Капшагая. Там вся стройка идет. А здесь в ГРЭС (старое название Отеген батыра – В.) нет мест для стройки, везде частный сектор», – говорит Алдияр.

О сельских льготах многие жители Отеген батыра не знают, также добавляет он. При этом в селе, по словам Алдияра, ощущаются проблемы с коммунальной инфраструктурой.

«У нас проблема – очень часто отключается свет. Также есть проблемы с водоснабжением. Но это связано с коммунальными службами, они на совесть не работают», – считает мужчина. Он здесь живет более 20 лет и занимается строительством.

Большинство жителей, с которыми мы беседовали, беспокоились о том, вырастут ли тарифы на коммунальные услуги при изменении статуса на городской.

Но Валерия, которая недавно переехала из Алматы, считает, что если вместе с ценой повысится качество комуслуг, тогда и на тарифы не жалко тратиться.

«Конечно, в городе получше, уровень повыше был, вот если бы сравнялся уровень, такой же здесь как в городе, было бы классно. Чтобы следили за порядком, мусор убирали так же, как в городе, дороги мыли. Вот так бы статус повысили», – отмечает она. Женщина работает в церкви в Алматы.

Школьницы Томирис и Перизат – обеим по 14 лет – поддерживают изменение статуса села. Они считают, что Отеген батыр и так ничем не отличается от города, но новый статус даст больше возможностей для молодежи.

«Здесь есть много фабрик, заводов. В целом наш поселок похож на город. Есть много кафешек, есть KFC, Magnum. Правда, развлекательных мест мало – разве что Playstation-клубы», – говорит Перизат.

Школьницы отмечают, что в 32-тысячном селе уже не хватает учебных мест в классах.

«Например, у нас 10 параллельных классов, в каждом из них учатся по 28-30 учеников. Даже бывает трудно передвигаться внутри кабинета», – добавляет Томирис. В селе есть один колледж, и Перизат думает после школы поступать туда, если будут учебные места.

В Казахстане много крупных сел, подобных Отеген батыру, и испытывающих похожие проблемы с нагрузкой на коммунальную и социальную инфраструктуру. Тем не менее, ни в одном регионе страны пока не планируют менять статусы этих населенных пунктов для решения их проблем.

Села Казахстана, в которых проживает более 30 тысяч человек, инфографика Ольги Логиновой и Назерке Курмангазиновой

«Присвоение статуса города не предоставляется возможным»

В Казахстане 6,3 тыс. сельских населенных пунктов, в них проживают 7,5 млн. человек, или 38% от всей численности населения в республике.

В 112 селах население превышает 10 тыс. человек. Из них в 18 селах проживает более 30 тысяч человек – в марте министерство национальной экономики сообщало, что они могут в перспективе получить городской статус. При этом в сельском округе Карабулак Туркестанской области проживает более 59 тысяч человек, а в селе Бейнеу Мангистауской области – более 57 тысяч человек.

Власть отправила запросы в каждый регион страны, где имеются села с населением больше 10 тыс. человек, чтобы узнать, что думает местная администрация о получении ими городского статуса.

В большинстве регионов местные власти заявили, что не планируют менять статусы сел. Только в селе Сарыкемер Жамбылской области сообщили, что планируют вынести этот вопрос на обсуждение после «сбора справочных материалов».

Акимат Кордайского района ответил, что вопрос о присвоении статуса города селу Кордай, которое граничит с Кыргызстаном, «несколько раз обсуждался, но окончательного решения не было». В ведомстве уверяют, что рассмотрят вопрос с общественным советом и маслихатом района.

«Планируется ли изменить их статус или нет в данное время государственным органам Жамбылского района не известно», – ответили в акимате Жамбылского района Алматинской области, добавив, что от местных органов не поступало предложений в правительство об изменении статусов.

В Туркестанской области сосредоточено сразу несколько сельских округов с большой численностью населения – Карабулак (59 129 человек), Аксукент (45 068 человек) и Манкент (35 420 человек).

Областная администрация сначала посчитала вопрос о присвоении статусов городов «очень актуальным», и сообщила, что районные представительные органы проводят анализ – по его результатам уже дальше будет сбор документов.

Позже заместитель акима области сообщил в ответе на запрос, что Карабулак и Манкент – аграрные села: на Карабулак приходится 30% производимой по району сельскохозяйственной продукции, а также 47% поголовья крупного рогатого скота по району, а на Манкент – 25% или 65,5 тыс. голов крупного рогатого скота района.

По его словам, изменение статусов этих сельских округов на города может повлечь позитивные изменения: в этом случае будут построены многоэтажные жилые дома для решения жилищного вопроса, который остро стоит в регионе, откроются кружки и центры для досуга молодежи, увеличится количество государственных учреждений для обслуживания населения.

Но, как считают в акимате, при присвоении статуса города возникнут ограничения по развитию животноводства. При этом жители села также лишатся социальных льгот.

Социальные льготы, которых населенный пункт лишится в случае изменения статуса, упомянули в своих ответах практически все регионы.

Они включают сельскую надбавку к заработной плате работников социальной сферы на 25%, помощь для приобретение жилья, программу «С дипломом в село» – подъемные пособия и кредиты специалистам, переезжающим на работу в сельскую местность, субсидирование коммунальных услуг и проект «Ауыл-ел бесігі», который реализуется только в сельской местности, а также кредиты на развитие сельского хозяйства.

Эти же льготы, а в добавок к ним – субсидирование питьевой воды – отметили в Мангистауской области, где также сосредоточено несколько сел с наибольшей численностью населения – от 30 до 59 тыс. человек.

«Учитывая, что сельское население на сегодня нуждается в данных льготах и отказ

от них может привести к социальной напряженности, присвоение статуса города на данные села в настоящий момент не предоставляется возможным», – считают в областном управлении экономики и бюджетного планирования.

На сельские льготы также сослались в Алматинской, Кызылординской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской области, в областях Абай и Улытау, а также в области Жетысу, где при этом подчеркнули, что смена статуса при потере льгот «может повлечь отток населения из данных населенных пунктов».

В Восточно-Казахстанской области тоже упомянули сельские льготы, добавив в их список программу «Одноэтажный Восток» по строительству арендного жилья малообеспеченным и многодетным семьям в сельской местности.

Некоторые регионы также сослались на дефицит инфраструктуры или ее несоответствие стандартам города.

В поселке Отеген батыр, где побывали корреспонденты Власти в апреле, по большей части «размещены одноэтажные и двухэтажные жилые дома», ответили в акимате Алматинской области. Ведомство также подчеркнуло, что в селе нет территорий для перспективного развития города.

«Существующие градостроительные регламенты, такие как организация улиц и проездов нормальной ширины, размещение объектов инфраструктуры, вынудят произвести снос большинства существующих домостроений, изменить границы земельных участков и так далее», – добавили в акимате.

Но ни отсутствие инфраструктуры, ни в основном аграрная занятость населения не помешали в январе этого года сменить статус села Жетыген, где проживает 25 тысяч человек, и переименовать его в город Алатау. Миннацэкономики ссылалось на закон о развитии агломераций, объясняя причины придания селу Жетыген статуса города. Новый город входит в проект G4 – президент Токаев лично поручал уточнить сроки его реализации у инвесторов.

Специфика сверхбольших сел

Социолог Серик Джаксылыков, исследовавший большие села на юге Казахстана, отмечает, что их вопрос долгие годы не был в фокусе государственной политики развития территорий.

«Власти страны смотрят на сверхбольшие села либо как на ресурс, за счет которого можно решить проблемы сокращения населения на севере, либо как на негативный эффект неравномерного расселения людей», – пишет он в своем исследовании «Сверхбольшие села юга Казахстана и государственная политика развития сельских территорий».

Директор «Института развития местного самоуправления» Сергей Худяков тоже считает, что возможно, раньше этому вопросу не уделялось внимание.

«Сейчас, наверное, стали ставить вопрос именно в такой плоскости, что позитивное развитие Казахстана нужно связать с увеличением городов», – предполагает он. – Теперь миннацэкономики стало более активно общаться с нашими крупными селами, чтобы они еще раз, сто первый раз обдумывали, стоит ли им стать городом».

Он также добавил, что эти села давным давно могли стать городами, но если они этого не делают, значит им выгодно оставаться в таком статусе.

«Там есть преференции, есть программы для того, чтобы поддерживать развитие сел. Может быть, это является причиной того, что люди хотят сохранить статус села», – полагает он.

Но при этом эксперт обращает внимание на то, что даже если у села есть разные программы льгот, то они касаются не всех.

При этом оттока населения, к примеру, из больших сел на юге страны, как правило, не происходит. Джаксылыков считает, что причина низкой миграции из них кроется в государственной политике. Так, стимулирование репатриации этнических казахов и механизмы их компактного расселения повлияли на резкий рост населения Шубарсуского сельского округа Туркестанской области, где значительную часть составляют кандасы, отмечает эксперт.

Другим фактором разрастания сверхбольших сел, по его мнению, стала политика в области межэтнических отношений. Многие большие села Сайрамского района, включая Карабулак, являются местами компактного проживания одной этнической группы – узбеков.

Худяков в свою очередь считает, что разрастание больших сел – это естественный процесс, который тесно связан с историей и самостоятельным развитием экономики населения.

«Издревле люди сидели там, где удобно, то есть на пересечении торговых путей, на берегах рек, там где хорошая земля, хороший климат, и в результате начинали расти эти населенные пункты. Если менялся климат, менялась геополитическая ситуация, торговые пути, возможно, соседи агрессивные появились, то тогда некоторые города уменьшались, или вообще прекращали свое существование, другие, наоборот, росли», – говорит Худяков.

Но в советский период вопрос придания статуса города или села решало именно правительство, отмечает он.

Как поясняет Худяков, тогда финансирование городов не зависело от экономики – сколько надо из советского бюджета, сколько и возьмут на развитие города.

«Как только прекратилось искусственное накачивание неперспективных населенных пунктов, вступили в силу законы. Там, где людям удобно жить, есть работа в самом населенном пункте или ближайших, населенные пункты росли», – поясняет эксперт.

Джаксылыков отмечает, что сверхбольшие села нельзя назвать депрессивными или отстающими. Они уже находятся на ранней стадии урбанизации, но имеют свои специфические, только им присущие проблемы и особенности.

Как пишет эксперт, к ним относится, в первую очередь, нехватка земли – и для сельского хозяйства, и для жилого строительства. К примеру, в селе Карабулак, где в апреле побывали журналисты «Радио Азаттык», по словам местных жителей, из-за нехватки земли в одном частном дворе живут по четыре-пять семей. «Решением в данной ситуации могло бы стать строительство многоэтажных квартирных домов. Но такое строительство требует от государства серьезных инвестиций, так как кроме постройки собственно многоэтажных домов предполагает развитие соответствующей инженерной инфраструктуры», – констатирует Джаксылыков.

Другая специфическая проблема – нагрузка на аппараты акимов, которая из-за большой численности населения может в десятки раз превышать нагрузку в обычных селах.

Акимы сельских округов, опрошенные в рамках исследования, отмечали, что простое увеличение штата сельской администрации не отвечает тем вызовам, которые возникают в сильно разросшемся селе.

«Они объясняют свою позицию тем, что в таких селах экономическая сторона жизни намного более насыщенная, большое количество предпринимателей и компаний порождает вопросы более сложного порядка, что требует от сотрудников аппарата акима более высокого уровня профессиональной подготовки», – пишет Джаксылыков.

Худяков также приводит аналогичное мнение и считает это одной из причин, по которым у населенного пункта статус должен быть в соответсвии с населением.

«Наша система управления так и рассчитана, что село маленькое, и все эти нормативы и по госуправлению, и по процедурам предназначены для небольших населенных пунктов. В крупном селе трудно управлять теми методами, которые предназначены для мелких населенных пунктов», – добавил он.

Возможно, эту проблему может решить внедрение системы местного самоуправления, чтобы жители могли сами распределять бюджет населенного пункта, но и в этом случае, считает Худяков, потенциальная сложность в том, что люди привыкли к патерналистским действиям государства.

«Для того, чтобы правильно принимать решение, нужно понимать ответственность за это решение. К сожалению, наши люди привыкли вестись на легкие пути решения сложных вопросов. Вот этот барьер – очень серьезный – общественное мнение, которое привыкло пассивно полагаться на решение свыше. Поэтому так трудно идет процесс формирования местного самоуправления в Казахстане», – констатирует Худяков.

Еще одна отличительная особенность больших сел, также отмечает Джаксылыков – меньшая доля сельского хозяйства в их экономике, так как оно «не может создавать такой спрос на рынке рабочей силы, который соответствовал бы предложению многотысячного населения». В тех же крупных селах, где сельское хозяйство развито, оно создает спрос на большой спектр других услуг.

Эксперт констатирует, что в сверхбольших селах также ярче выражено социальное неравенство, так как в них появляется богатая прослойка. Численность населения влияет и на криминогенную обстановку: в 30-тысячном селе «уже нет типичной характеристики села, где все друг друга знают».

«Если в обычных селах преобладают бытовые преступления, то в сверхбольших селах, начинают чаще встречаться тяжкие преступления, совершаемые преступниками-рецидивистами или организованные преступными группировками, которые больше свойственны городам», – пишет эксперт.

Кроме того, он отмечает, что в сверхбольших селах есть и свои религиозные особенности: как правило, в них намного больше мечетей, чем в обычных и малых селах, а «сообщество сверхбольших сел представляет более благоприятную среду для распространения религии, в том числе ее радикальных направлений».

Неясное планирование

На вопрос, какой могла бы быть эффективная государственная политика в отношении больших сел, Сергей Худяков отмечает, что в первую очередь нужно работать с населением и разъяснять гражданам, что они потеряют вместе со статусом села, а на что могут претендовать, получая статус города.

«Я считаю, что насилие – это худший способ работать с населением (…) Нужна серьезная, долгосрочная, последовательная, разъяснительная работа. На бумажке что угодно можно написать, любую норму – но будет ли эта норма работать?».

Джаксылыков отмечает, что в программе развития регионов до 2020 года было прописано, что селам с численностью населения больше 15 тысяч человек будет оказываться содействие для их преобразования в «урбанизированные территории, с развитием преимущественно несельскохозяйственных секторов экономики». Тем не менее, конкретных шагов для этого прописано не было.

В действующей программе развития регионов до 2025 года даже упоминания таких мер уже нет. При этом отмечается, что темпы урбанизации в Казахстане недостаточны, а это влечет за собой «существенные диспропорции в развитии регионов».

Сверхбольшие села также не выделены в отдельную категорию населенных пунктов законодательно, несмотря на наличие присущих только им вызовов и проблем, отмечает Джаксылыков.

Эксперт также считает, что в условиях казахстанской экономики перспективы урбанизации сверхбольших сел целиком зависят от воли властей.

Они же, считает социолог, «руководствуются не столько приоритетом повышения уровня урбанизации, сколько такими вопросами, как социальное спокойствие, межэтнические отношения, сокращение безработицы за счет сглаживания неравномерности расселения населения».

«Сверхбольшие села юга Казахстана – это относительно новый феномен в географии страны, и для того, чтобы выстраивать выверенную и обоснованную политику развития территорий, их нельзя больше игнорировать, необходимо начать изучать их демографию, миграционные потоки, рынки труда», – заключает эксперт.

Пока планы министерств относительно сверхбольших сел звучат также абстрактно, как и предыдущая работа правительства в этом направлении - никаких конкретных шагов правительство не обозначает. По закону, инициативу для смены статуса должны проявить маслихаты и местные жители, но как по факту собирается и учитывается ли их мнение – неизвестно.

В итоге за последние годы только три населенных пункта получили статус городов, помимо села Жетыген, ставшего городом Алатау, это Тобыл в Костанайской области и Косшы в Акмолинской.

Поддержите журналистику, которой доверяют.