В эту субботу в Алматы состоится премьера Светопреставления «Сергей Калмыков». Спектакль, больше года назад начинавшийся как музыкально-цирковое представление с лошадьми, постепенно перерос в технологизированную историю о безумии, гениальности и власти. Для её режиссёра Рустема Бегенова и его Центра универсальных искусств ORTA она стала второй постановкой – дебютная «Медея. Материал», построенная на тексте драматурга Хайнера Мюллера, почти сразу была номинирована на гран-при российской Премии Сергея Курёхина. Ядром нового спектакля стали Правила создания шедевров советского художника-авангардиста Сергея Калмыкова. Через них и некоторые философские дополнения режиссёр вовлекает зрителя в странствие между мирами рациональности и пустоты.

Бегенов узнал о Сергее Калмыкове лишь два года назад. В один из летних дней он обсуждал очередной проект со своей подругой Айданой Кожагельдиной, когда случайно речь зашла об одной из любимых картин режиссёра «Купание красного коня», написанной художником Кузьмой Петровом-Водкиным. Кожагельдина вспомнила о легенде, по которой на идею картины его натолкнул ученик Сергей Калмыков. Он, как позже выяснил Бегенов, был одним из наиболее самобытных советских художников, которого по стечению обстоятельств переселили в Алма-Ату, хотя родился он в Самарканде и долгое время жил в Москве и Оренбурге.

Режиссёр стал много читать про Калмыкова в интернете и узнал, что недавно о нём были изданы две книги, а задолго до этого – снят документальный фильм. В надежде найти родственников художника и разузнать о его жизни, Бегенов стал связываться с исследователями его творчества из Оренбурга и Алматы. Но почти сразу искусствоведы рассказали ему о крайнем одиночестве Калмыкова – поиски через социальные сети и объявления в оренбургских газетах не давали результатов уже несколько лет. Тогда режиссёр решил сосредоточиться на работе с источниками и трудами самого художника. Он предположил, что их подробная коллекция может храниться в музее имени Кастеева, однако сотрудники отправили режиссёра в архив.

После детального объяснения причин интереса к художнику, Бегенову открыли доступ к личному фонду Калмыкова, с которым он продолжает работать по сей день: «Мой запрос на Калмыкова был не до конца сформулированным. Если честно, как у человека с режиссёрскими потребностями, у меня возник меркантильный интерес к его истории. Я подумал, что это очень примечательный случай – Калмыков был одним из последних авангардистов, которого забросили в Центральную Азию, где он жил почти в полной изоляции от русского искусства. Он прожил довольно болезненную жизнь, невероятно много трудился и был фриковатым – во всяком случае, люди во многом запомнили его именно таким. Ещё он был соединён с красным конём Петрова-Водкина, что только усиливало моё влечение к нему».

Летом 2016 года режиссёр и его супруга Александра Морозова провели в архиве две недели подряд, работая по три часа в день. Больше, говорит Бегенов, находиться там было невозможно –энергия текстов Калмыкова, к тому же написанных специфическим почерком, создаёт особое психологическое напряжение. Фонд художника насчитывал больше 250 папок, в каждой из которых находилось по 3-4 альбома – все из них он оформлял самостоятельно. С учётом этих объёмов, Калмыков оставил после себя больше 10 000 страниц рукописей. Местами они кажутся Бегенову абсурдно-графоманской писаниной, но при этом захватывающей, источающей что-то вроде радиации.

«Ты берёшь в руки его работы и начинаешь заражаться ими. Гений Калмыкова, манифестирующий себя на каждой странице, обернулся эпидемией, которая охватила меня, мою супругу Сашу и, впоследствии, нашего друга и художника Сашу Баканова. Мы оказались неспособны не заниматься им. Я с забавой назвал это одержимостью – гений художника стал проступать через нас в виде какой-то силы, требующей своего немедленного высвобождения. Всем нам было понятно, что она должна идти дальше архивов и нас – иначе быть не могло. Поэтому мы стали думать о спектакле и множестве других активностей», - описывает восприятие текстов Бегенов.

Помимо рукописей, супруги начали разбирать папки с его рисунками, многие из которых состояли из невообразимых кругов линолеума и картонных треугольников. Впоследствии они узнали, что 14 таких папок пропало. Более печальным оказалось то, что рисунки в других папках были написаны карандашом, а страницы не переложены калькой. Из-за его растирания работы кажутся очень ломкими и угасающими, поэтому Бегенов с Морозовой начали думать о возможностях их сохранить. Первой идеей стала подготовка книги, для которой сразу было подобрано название «Роман в тысячу романов» – одно из собственных определений Калмыкова. Но оцифровка и редактура требовала длительной концентрации и кропотливой работы, поэтому для начала часть трудов было решено ретранслировать в спектакль.

Эволюция нарратива спектакля

Бегенов предпринимал две попытки заняться спектаклем. В мае 2017 года он рассказывал, что первая версия представляла собой музыкально-цирковую постановку, в которой тексты Калмыкова воплощались через совместное действие студенческого хора Казахской консерватории имени Курмангазы, музыкантов, актрисы, цирковых артистов и живых лошадей. В первый месяц лета подготовка к спектаклю практически закончилась, было найдено финансирование и даже отлажена система подвеса лошадей – самый сложный его технический компонент. Затем начались репетиции, включавшие элементы сценографии и часть костюмов. Но что-то пошло не так.

«Всё это масштабное действие собралось композиционно, но в нём не было химии. Там не было живого чувства, какого-то хрупкого элемента. Потому мне пришлось принять волевое решение, отменить выпуск спектакля и все связанные с ним договорённости», - вспоминает Бегенов. Через год недостающая субстанция обнаружилась в его личной истории с супругой, у которой после долгих лет развития выявили биполярное аффективное расстройство. «Она помогла мне ещё раз подключиться к сюжету с Калмыковым. Тогда мы уже тесно общались с (художником) Сашей Бакановым, потом стали вместе фантазировать и всё начало складываться. Я помню, как абсолютно ясно увидел, что калмыковский мир открывается через личные переживания. Это определённо был старт второй редакции спектакля».

Ей также предшествовали попытки режиссёра осмыслить понятие гениальности. Разбирая предсмертный диагноз Калмыкова, он задумался о том, можно ли считать действия человека гениальными, если у него обнаружили параноидную шизофрению? Правила создания шедевра Калмыкова, в соответствии с которыми была написана пьеса к спектаклю, стали попыткой подобраться к исследованию этого вопроса. Однако перед этим Бегенову потребовалось уточнить понятия гениальности и шизофрении.

«Для этого мы обратились к известной работе Мишеля Фуко «Безумие и неразумие. История безумия в классическую эпоху». Вместе с этим я стал искать другие философские труды, касающиеся психологических заболеваний и уже скоро набрёл на монографию Жиля Делёза и Феликса Гваттари «Шизоанализ и производство субъективности». Она сильно расширила наше представление о сути вещей: Делёз и Гваттари рассматривали ментальные заболевания не как болезнь, а как практику или определённый способ мышления. Мы стали подмечать, что очень многие образы повседневности пришли к нам из этой книги. И так вышло, что процесс создания нашего спектакля тоже в какой-то степени стал шизофреничным – это тот самый стол шизофреника, который он никак не может закончить конструировать», - объяснил режиссёр.

Сейчас главный нарратив спектакля складывается вокруг метафоры хождения сознания между мирами. Бегенов вывел его из базовой для многих религиозных верований идеи перехода души в иной мир: «Это то, о чём искусствовед Валентина Бучинская говорила в контексте Калмыкова: Он ходил между мирами. Один мир – рациональное пространство с более ли менее устойчивой системой знаний и этических оценок, а другой – мир шизофрении, мир пустого места. Пребывать там страшно, потому что ты не знаешь, как в нём находиться. Но у охваченных этим состоянием людей есть периоды возвращения в сознание. Момент перехода, отношение между обоими мирами – один из возможных способов прочтения спектакля». Правила создания шедевра по Калмыкову, которую использует героиня Александры Морозовой, как раз и олицетворяют этот переход. Он содержит в себе элементы устрашения и освобождения. Но гораздо больше – разрушения. Освобождение, говорит режиссёр, как раз и связано с разрушением личности.

Светопреставление, как маленькое EXPO в жизни Бегенова

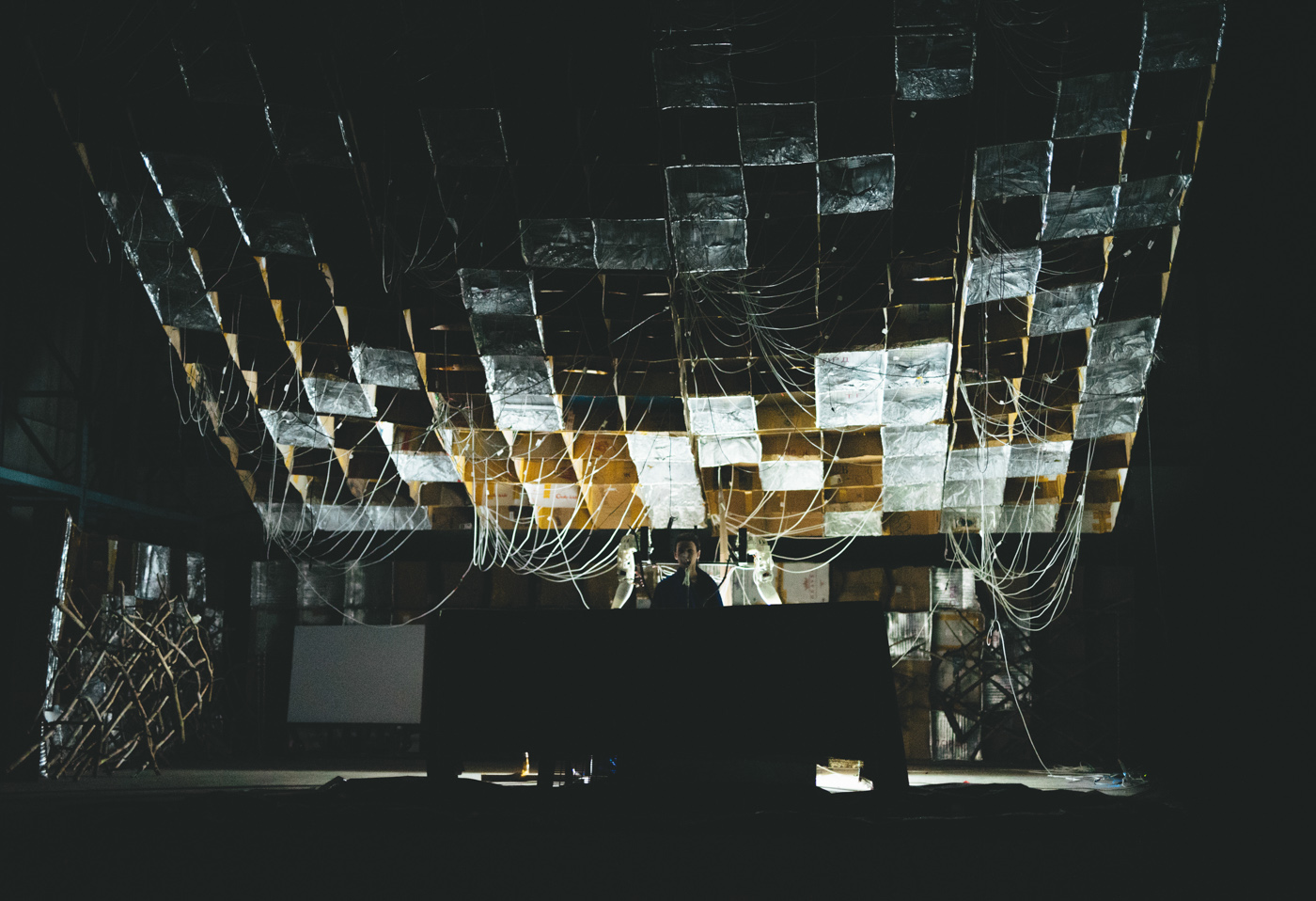

Визуальный образ разрушения можно считать в роботических манипуляциях, техническую основу для которых команда Бегенова, состоявшая из 16 человек, разрабатывала самостоятельно: «Наш спектакль – это маленькое EXPO моей жизни. Мы делаем такой же шар, только он квадратный и вывернут наизнанку. Мы тратим огромные деньги и реально воспроизводим казахстанское EXPO, хотя и не пустое в художественном плане. Наши роботизированные руки выглядят захватывающе, но они очень уязвимы. Мы потратили много сил на то, чтобы они перестали ломаться. Или хотя бы не так часто. Сложность в том, что в Казахстане мало кто умеет заниматься подобного рода конструкторскими работами. В Москве или США за ту же сумму мы сделали бы всё гораздо лучше, но у нас не было выбора из-за высоких логистических издержек, а без декораций нам не удалось бы полноценно выстроить пространство спектакля».

Для создания декораций режиссёру пришлось развернуть полноценное производство. С октября 2017 года они стали арендовать мастерскую, в которой велись работы и где будет проходить премьера спектакля. За последние полгода они несколько раз меняли помещения из-за гигантской площади декораций. Для их конструирования рабочим и художнику Александу Баканову потребовалось 300 килограмм картона, а также фольга и скотч. По итогу размер декораций достиг 7 метров в высоту, ширину и глубину. Вместе с этим пространство дополнило два больших занавеса, один из которых выполнен из жести и украшен подсвечивающимися яйцами. Он наматывается как видеоэкран и весит порядка 500 килограмм.

«Производство декораций можно было отдать на аутсорс, но мы занимались ими как нормальным художественным процессом. На это ушло полгода работы. Как мне сказал режиссёр Юрий Хариков, он придерживается такого же подхода. Он называет его «Строительством пагод», когда есть одно решение и поверх него рождаются все остальные. Я называю его итерационным, потому что с производством каждой картонной ячейки мы всё больше уточняли систему декораций и приводили её в надлежащую форму. В норме мало какой театр может позволить что-то изобретать в гараже столько времени, это страшно дорого. Мы не осознавали всех будущих масштабов, и у меня, конечно, есть какие-то сожаления об изначальном отсутствии знаний о том, как строить производственный процесс. Но всё это предельно ручная работа», - поделился Бегенов.

Режиссёр говорит, что в какой-то момент мысль о завершении работы над спектаклем стала казаться команде куда более ненормальной, чем перспектива совершенствовать его до конца жизни: «Это то, с чем работает режиссёр и мой учитель Борис Юхананов в своих Новопроцессуальных проектах. Они движимы эволюцией и бесконечны. Ты не можешь одёрнуть себя и сказать, что твоя художественная мысль закончилась на каком-то конкретном месте. Пусть она течёт дальше! Поэтому осмысление спектакля будет происходить до самой премьеры, и продолжится даже после неё».

В тексте Делёза и Гваттари есть ещё одна понравившаяся режиссёру метафора – Номадической машины войны: «Мы делаем варварский театр и это очень вяжется с образом машины. Мы занимаемся театром в Центральной Азии и производим его подручными средствами. В нас есть какая-то дикость, какой-то шизофренический дух. Для нас недоступны нормальные технологии, особенно театральные. Мы даже не знаем, как делать театр, но нас это не останавливает. При всём этом заманчиво то, что моё знакомство с современным западным театром позволяет ускользать от выбора правильных режиссёрских практик. Мы намеренно делаем театр неправильно».

Искусство – это практика чистого идиотизма

Сначала Бегенов предложил художнику Александру Баканову заниматься не декорациями для Светопреставления, а другими художественными проектами по Калмыкову. Но потом все затеи сами ушли от художников, по разным причинам. За осмысление декораций они взялись летом 2017 года и продолжают заниматься этим до сих пор. «Сначала визуально мы представили всё как какой-то светящийся кубический трэш из «Азия Дауысы». Потом стали делать первую картонную коробку, которую я в какой-то момент решил укрыть белой тканью. Я показал всё это Рустему, мол, смотри, светится же? Не буду я говорить, как выглядело это свечение – не очень уж торжественно. Потом и Рустем сказал, что незачем нам делать лайт-боксы – не получается. Но в ту же секунду зачем-то убрал с этой картонной конструкции ткань и без неё всё сразу сошлось. Так и появилась главная структурная часть декораций», - рассказал Баканов.

Затем художникам необходимо было её размножить, для чего требовалось много материала. За ним было решено отправиться на свалку. Символическое ядро этой затеи в том, заметил Баканов, что Калмыков стал для города отработанным материалом. «Даже неизвестно, где и как его похоронили – у него нет могилы. Ощущение, что его как раз взяли и выбросили на свалку. Так мы и пытались решить проблему непогребения: хотели вызволить Калмыкова из мусорного полигона и рассеять прах по городу».

В итоге на свалке им удалось найти только лишь картон. Для поиска другого сырья они решили обратиться за помощью к людям, которые живут в её окрестностях. Баканов говорит, что там для них построили специальные дома из контейнеров, чтобы они могли как-то жить и с каждым днём всё эффективнее перегребать отходы: «Мы хотели с ними встретиться, чтобы договориться о покупке или совместном сборе материала – они лучше ориентируются в этих грудах мусора. Но взаимодействие со свалкой сразу не задалось».

В первый раз на художников долго пытался наехать бульдозер из-за того, что они хотели нелегально проникнуть на частную территорию. При этом было непонятно, где она начинается и заканчивается. Во второй раз они приехали в 5 утра, чтобы встретиться с местными жителями, которые в это время обычно уходят на рынки торговать собранными вещами. «Но на свет фар выбежал охранник и начал прогонять нас. Все присутствующие стали снимать друг друга на телефоны, после чего по какой-то причине между нашим водителем и охранником началась потасовка. Всё это закончилось судом, они там уже сами разбирались, но путь на помойку нам был отрезан окончательно».

После этого художники стали искать использованный картон и купили его у одной производственной компании. «Нам понадобился целый грузовик картона. Я хотел купить ещё машину пластиковых бутылок и консервных банок, но оказалось, что после попадания на свалку всё это просто уничтожают. Мы никак не смогли бы привести их в цельное состояние», - говорит Баканов. Поэтому основным материалом стал картон, из которого было сооружено кубическое пространство света, дополненное затем компьютерным алгоритмом, который переключает свет в хаотичном порядке.

Вслед за этим в пространстве появился бассейн. «Смысл был в том, что он классно его дополнял. Но в то же время он должен был решить важную практическую задачу. Робот, которого мы разрабатывали для спектакля, сильно царапал пол. Нет, он его просто уничтожал. Потом появился бассейн, но и с ним робот не подружился. Потом он вообще со всем перестал дружить, даже с самим собой. Однако бассейн слишком хорошо дополнял пространство, и мы стали думать, что с ним делать. В какой-то момент захотели попробовать наполнить его молоком, но сразу поняли, что оно будет гнить и потребует слишком больших вложений. Будь у нас грузовики денег, можно было бы заливать его перед каждым спектаклем. Тут тоже не без символики – в последние годы жизни Калмыков питался в основном молоком. В этом можно найти массу всяких забавных интерпретаций».

Производство декораций, подсчитал Баканов, заняло около 9 месяцев. Но основная часть времени ушла на то, чтобы обучить людей идиотизму: «Всё просто, искусство – это чистый идиотизм. В начале ты понимаешь, что и сам-то не очень идиот, поэтому тебе сложно учить идиотизму других. Со временем ты обнаруживаешь, что наконец-то начинаешь заниматься им и даже преуспевать в этом занятии. Но парадокс в том, что рабочему всегда приходится сложнее. Ты просишь его сделать какую-то деталь плохо, но не совсем, а он делает или слишком плохо, или слишком хорошо».

Идиотизм, говорит художник, стал для большей части труппы освободительной практикой производства. Хотя уточнить что это такое ему оказалось сложно: «Если начать сортировать категории, идиотизм сразу исчезнет. Лучше его не распознавать. Он происходит с тобой резко и естественно. Ты его особо не ждёшь, не блуждаешь в его поисках. Но он схож с состоянием забвения – забвения в смуте всяких сроков, дел и людских отношений. Идиотизм – это что-то вроде беспамятства. Беспамятства и отсутствия важности. Когда ты не идёшь на работу, не стремишься добиться важного положения. Вроде бы до этого ты ко всему такому стремился, а потом оказалось, что это совершенно неправильные дела».

Баканов подсчитал, что уже больше полугода занимается основной работой лишь урывками. Его спасает супруга, но и она постоянно погружается в работу со спектаклем. В какой-то момент и их квартира оказалась сплошь заполненной им – для жизни в ней остались лишь узкие коридоры. Всё остальное было заставлено упаковками из-под различных продуктов – от молока до хозяйственного мыла: «Нам просто был нужен материал. Рустем говорил, что нам важно собрать много материала, большого материала. Но в мою квартиру в сорок квадратов большое не поместится. Хотя я пытался максимально оптимизировать её площадь – вешал какие-то материалы на стены». Бакановы не видели в этом проблемы, даже наоборот: «Я бы вовсе освободил рабочих и сам всем занимался. Но это, конечно, невозможно. Хотя я мог бы сидеть за декорациями годами, собирать материал и ускользать от жизненных ограничений».

Впоследствии из накопленного сырья были сделаны занавес и пластиковая подушка, которая появляется в самом начале спектакля. Вместе с этим художник и рабочие соорудили ещё один занавес из жести. Посчитав его скучным, Баканов решил привязать к нему чучело лошади, но после долгих обсуждений с командой его предложили заменить куртом. Главным же художественным объектом спектакля стали роботизированные руки. Художник назвал их конструкцию хрупкой, но сразу увидел в этом достоинство – её облик и гидравлика меняются с каждой попыткой укрепления. Это позволит спектаклю каждый раз быть иным.

«Мы никак не пытались осмыслить декорации. Вообще не пытались. Потому что… это как в старой басне про Сократа, художника и башмачника. Ремесленники производили какие-то хорошие вещи, но когда Сократ пытался узнать как они это делают, те не смогли рассказать. Думаю, что они были идиотами. И я точно такой же идиот. Не в смысле тупой, просто мне, как и им, сложно всё это облачить в какие-то предельные словоформы. Каждый раз я придумываю тысячу интерпретаций, но назавтра все они испаряются».

То же самое он чувствует и в отношении самой фигуры Калмыкова: «Ты не можешь установить пределы его гения, и потому до конца не знаешь, зачем занимаешься его историей. Вот где эти пределы? В текстах, в картинах, в его пафосе, патетике или во всем сразу? Или вообще ни в чем? Они именно что ускользают. Когда ты берешься за его работы, ты понимаешь, что гений в них есть, но не до конца. Не потому, что они плохие, а потому что эту гениальность сложно вычленить и заключить в какие-то рамки. И Калмыков хорош своим ускользанием, тем, что он существует на грани».

Быть безумным – значит быть живым

«Смысл всего, особенно актёрской игры, в получении удовольствия», - описывает свою роль в Светопреставлении Александра Морозова. Но под удовольствием она подразумевает не что-то утилитарное. Получать удовольствие — значит чувствовать себя живым: «Когда у тебя есть опыт чувствования себя мертвым, то ты, конечно, очень ценишь себя живым. Это моя природа восприятия. Оно строится на особенностях психики, и поэтому я так цепляюсь и так много говорю о проживании жизни в удовольствии. Потому что когда ты знаешь, что можешь не испытывать всего этого, а лишь долгое время отсутствовать в себе – ты сильно за него держишься».

Год назад у Морозовой диагностировали биполярное аффективное расстройство. На протяжении всей жизни её преследовали приступы мании с экстремальными перепадами настроения. Долгое время она не видела в этом проблемы и списывала свои состояния на биологические особенности: «На восходящей стадии ты чувствуешь себя выдающейся женщиной, во всех отношениях. Это чувство приходит к тебе из ниоткуда, без всяких на то причин. Ты смотришь на дерево и плачешь, потому что оно видится тебе совершенным. Ты смотришь на асфальт – он тоже совершенен. То же самое ты испытываешь в отношении искусства, людей, профессиональных дел, всего. У тебя миллионы увлечений и идей, и каждая из них кажется грандиозной».

Период ощущения себя богоподобным, как правило, длится три месяца, после чего сменяется увяданием и депрессией. В один момент, рассуждает Морозова, ты обнаруживаешь в себе стойкое нежелание жить, борьба с которым занимает все силы и делает невозможным выход из дома. Ей казалось, что подобное ощущение характерно и регулярно для всех людей, пока психиатр не указала на обратное. Морозова ощущала, будто растеряла все социальные навыки, из-за чего с трудом взаимодействовала с людьми. Уныние ширилось настолько, что ей казалось возможным получить отказ в помощи от психиатра, который актриса могла объяснить только ненавистью к себе.

«Я узнала о своём заболевании год назад, но первое время лечилась неправильно. Затем я пошла к психиатру и вновь стала принимать таблетки. С началом приёма антидепрессантов ты вспоминаешь как себя вести, и вновь учишься быть дружелюбной. При этом тебе всегда кажется, что выходит не очень. Возвращение в жизнь совпало с началом репетиций и погружением в текст пьесы. По началу было сложно. Я всю жизнь думала, что гениальная и бездарная одновременно. А потом оказалось, что я просто больной человек. Но вопрос теперь в том, где я в норме. Мы сейчас и пытаемся его решить», - объяснила она.

Находить силы для работы ей помогали личные истории других людей искусства, в том числе Калмыкова. Но необходимость дважды проживать психологический недуг создавала определённые сложности. «Постепенно я читала своих шизофреников из искусства всё больше, и пребывала в восторге от того, что они говорили. Теперь мне кажется, что лучше быть сумасшедшим. Я смотрю на это состояние как на поэзию. Люди, которые производят такое количество невероятных смыслов и красоты, стали мне более симпатичны. Лучше жить в этом прекрасном мире буйства, чем бесконечно воспринимать ужас рутины».

В результате Морозовой удалось прийти, как ей кажется, к мышлению вне конвенций, к довольно чуткому восприятию вещей: «Вдруг оказалось, что быть депрессивным – это почти быть живым. Разумеется, ты много страдаешь. Но, кто много страдает, тот много чувствует. Ты становишься способным принять в себя больше боли. Пропускная способность увеличивается, и я начинаю испытывать всё больше эмпатии к людям, которые считаются какими-то сложными. Потому что я могу ощутить их состояния в себе».

Обострение чувств распространилось и на работу с пьесой спектакля. Морозова говорит, что начала гораздо внимательнее относиться к смысловому и образному наполнению слов. Ей стало особенно важно раскрыть их на всех возможных для себя уровнях. «Это очень тяжелая и скучная работа. Но я стараюсь стремиться к идеальным результатам. Мне кажется, это один из важнейших способов познания вещей, и чем глубже ты заходишь в слова, тем интереснее. Через слово ты открываешь все другие двери для чувств, тела и интеллекта».

При этом символические отношения с автором текста остаются сложными. Они, по словам Морозовой, становятся внутренней игрой, в которой актёр должен максимально стремиться к определению собственных правил. Если текст начинает ему что-то навязывать, разгорается большой психологический конфликт, способный привести к полной утрате контроля над собой. Особенно опасно допускать это на сцене: «Диалог с автором, конечно же, есть. Это один из этапов, когда ты что-то хочешь вместе с ним разгадать или что-то у него позаимствовать. В определённый момент тебе необходимо даже влюбиться в него. Но потом нужно обязательно произвести его символическое убийство. Без этого будет сложно».

Естественная красота – это разлагающееся тело

Драматург Екатерина Бондаренко не была знакома с Бегеновым до начала работы над Светопреставлением. В первом разговоре режиссёр предложил ей поискать связь между историей художника и его супруги Александры Морозовой. За этим последовало облако других предложений, которые показались Бондаренко привлекательными. Но за их анализ и сведение она взялась уже во время работы над пьесой: «Это, может быть, мой минус как драматурга, потому что мои коллеги из классического театра всегда думают о том, что хотят сказать. Но писать какие-то классические вещи – не моя работа, это я поняла после долгого насилия над собой».

До приезда в Алматы и посещения архива Бондаренко узнавала о Калмыкове только из разговоров с Бегеновым и Морозовой. Это наложило отпечаток на её восприятие, поскольку рассказы актрисы сочетались с переживаниями её собственного психологического состояния. После прямого знакомства с текстами Калмыкова, драматург решила абстрагироваться от каких-либо представлений и посмотреть, куда заведёт её вязкий материал художника. Она посчитала необходимым отступить от иронического взгляда на его идеи и отнестись к ним с предельной серьёзностью, особенно к Правилам создания шедевра.

«Это изучение сразу соединилось с визуальным рядом, который подобрал Рустем, пока читал Жиля Делёза и Феликса Гваттари. Конечно, потом спектакль существенно перестроился, но метафора машины создала ландшафт для всей нашей работы. Ещё к ним добавились границы Правил, которым я решила следовать максимально честно, насколько только могла», - заметила Бондаренко. Выполнять их практически оказалось нелегко: они потребовали воспринимать текст как рисунок и проделывать с ним всё те же графические манипуляции. Объективного эксперимента, призналась драматург, не получилось – масштаб работы постоянно требовал компромиссов: «Но всё это был страшно возбуждающий процесс. Технический подход меня очень воодушевил, потому у меня не было сомнений, что итогом всех действий станет что-то цельное».

В написании пьесы Бондаренко очень помогла литература по шизофрении. Из неё она вычитала множество случаев и образов, а также узнала о способах их интерпретации через социокультурный контекст: «Но я не смогла решить вопрос о том, стоит ли воспринимать людей, подверженных шизофрении, в качестве жертв. Позже я решила поговорить об этом с психотерапевтом и психиатром. Последний сказал буквально следующее: «Почему мы жалеем их? Мы же не знаем, что там происходит. Это просто наша человеческая пристройка – жалеть всё, что не мы».

В этих книгах драматург узнала много всего и о депрессии – втором связующем элементе спектакля. Бондаренко обратила внимание на её созидательную силу и те психотерапевтические практики, которые не навязывают пациентам достижение счастья: «Они объясняют его принципиальную недоступность, указывая на большое количество трагедий и боли в нашей личной и социальной жизни. Мне показалась разумной мысль о том, что не стоит утопать в иллюзии надежды, тогда как гораздо важнее сохранять трезвый взгляд на действительность».

Изменённое восприятие психологических заболеваний определило смысловую канву пьесы. На форму же повлияли Правила Калмыкова, которые потребовали от Бондаренко создания структуры спектакля – редкого элемента для её работ. Она разделилась на три композиции, хотя исходно обсуждалась в виде сплошного шизофренического потока сознания. Однако драматург воздержалась от попытки синтезировать его, чтобы не пуститься в спекуляции – она никогда не пребывала в этом психологическом состоянии. В итоге пьеса выстроилась вокруг рассуждений о природе красоты, болезненном стремлении к ней, эстетике человеческого увядания и насильственном подчинении.

Отказаться от психологического вектора Бондаренко решила по той же причине отсутствия в контексте, хотя Бегенов и Морозова много рассказывали ей о семейном опыте переживания биполярного расстройства. Личные состояния актрисы так или иначе присутствуют в тексте, но большее внимание было уделено рассуждению о доминирующей роли автора. Его ядром стал вопрос о том, кто такой автор: «Понятно, что это какой-то человек, который решил, что он автор. Но почему он берёт другого в заложники? Я адресую этот вопрос Саше и честно указываю на это отправление власти».

Работа над пьесой была окончена в ноябре прошлого года, но Бондаренко до сих пор продолжает осмысливать её предмет. К этому драматурга подталкивает и личная история с бабушкой, которая после инсульта находится вне сознания. Она пытается понять, насколько возможен их контакт и как можно разрушить этот изолирующий кокон бессознательности. «Но в то же время – может быть его и нет вовсе, может быть достаточно просто держать бабушку за руку? Мы упираемся в границы физического мира, но возможно именно они и удерживают нас от помешательства. Как-то Саша рассказывала мне про взаимодействие с безумцами и говорила о важности навыка рассоединения. В момент контакта мы впускаем их в себя, но чтобы удержаться нам нужно уметь рассоединяться».

Калмыков – звук, стремящийся преодолеть сам себя

Музыкант Томми Симпсон уже продолжительное время дружит с Бегеновым, разделяя с ним многие эстетические взгляды. Но впервые о Калмыкове они заговорили осенью прошлого года. «Он оказался загадочным малым», - вспоминает он своё первое впечатление. «Рустем тогда сказал, что я должен прочитать несколько его текстов и он попросит перевести их для меня. Когда я взялся за них, я был абсолютно сбит с толку. Мне очень понравилась их подача, которая не обещала донести до тебя какое-то оформленное сообщение. Калмыков буквально рассыпал по страницам свои мечты». Композиция слов в рукописях показалась музыканту довольно линейной, но их значения были притворными и многослойными. Это как раз то, что увлекает Симпсона в искусстве – когда ты можешь находить в нём всё новые слои смыслов.

О более предметном участии музыканта речь зашла в декабре. Они стали ежедневно встречаться с Бегеновым и обсуждать его идеи по сценографии и прочим элементам спектакля. Постепенно вектор разговоров сместился к звуку: «Мы стали осмысливать его не на уровне каких-то конкретных форм, а как текучую субстанцию. Все эти беседы приносили нам огромное удовольствие и уже скоро переросли в попытки очертить звуковой ландшафт. Первые проекции вели нас к тому, чтобы пересмотреть положение вещей на сцене. Всё начало эволюционировать, а местами даже мутировать. Но естественным образом, без какого-либо принуждения со стороны. Сложно представить, как можно создавать звук для визуального искусства без этой свободы».

Симпсон заметил, что количество информации о Калмыкове на английском всё ещё остаётся ничтожным. Да и то, что переведено, вводит в заблуждение – тексты, по всей видимости, были пропущены через Google переводчик, в результате чего они напрочь утратили свою поэтику. Поэтому музыкант до сих пор находится в поисках дополнительных материалов: «У меня есть бреши в представлении о том, как он жил и работал. Самая главная из них – что стало причиной проявления его болезни. Но гораздо интереснее то, как почти в полной изоляции смог появиться художник, по духу родственный Сальвадору Дали и Ван Гогу».

Из-за дефицита источников музыкант решил сконцентрироваться на собственной рефлексии о психологических заболеваниях. С детства Симпсона волнует вопрос о том, что значит быть безумным, что значит проживать это состояние и как оно конституирует жизнь человека – есть ли в нём что-то от метафизики или это сплошные искажения сознания. Это любопытство особенно подпитывалось чтением Алисы в стране чудес, а в более зрелом возрасте и другой литературой: «Я много думал и представлял то, как можно иначе воспринимать мир и как возможно постоянное нахождение вне мира, особенно когда ты никак не можешь отменить своё состояние. Со временем это подтолкнуло меня к музыкальным экспериментам. Пропустив через себя некоторый музыкальный опыт, я пришёл к тому, чтобы отказаться от привычных на слух паттернов и поискать другие способы репрезентации звука».

До начала работы над Светопреставлением у Симпсона не было ясных представлений о том, как всё должно быть устроено. Первые результаты были несвязными, после чего он понял, что от идеи делать музыку про Калмыкова стоит отказаться. Важно было найти связь с его сущностью, но держать с ней некоторую дистанцию: «Нужные интонации я нашёл в метафоре бушующего потока жизни, в который все мы оказались вовлечены. Я хотел попытаться отобразить его совершенство, непрочность и обречённость на то, чтобы остаться непознанным. Мне кажется, именно это переживает в себе искусство. Поэтому звук в композиции всё время расширяется. Я создал ряд звуковых параметров, а компьютер собрал их в дисперсном, неструктурированном порядке. При прослушивании возникает ощущение, что у этого ландшафта есть структура, но из раза в раз она стремится преодолеть прежнюю версию себя. Мне кажется, что в этом есть некоторое родство с идеями композитора Джона Кейджа, симпатия к которому объединяет нас с Рустемом».

В своей работе Симпсон пытался следовать художественной интуиции Калмыкова, понимание которой сложилось после знакомства с его картинами: «Когда ты смотришь на них, то понимаешь, что их невозможно заточить в единые рамки стиля. Он мог писать картины интенсивными цветами и подчёркивать контрастными линиями, а затем переключаться на акварель, которая отлично передаёт, вероятно, его собственные тоску и растерянность. То есть, он легко блуждал между изящными и совершенно дикими формами живописи». Это, по словам музыканта, предопределило поведение звука. Симпсон увидел необходимость в том, чтобы пропитать его вариативностью и протяжённостью живописи Калмыкова. В результате композиция сложилась из диссонирующих элементов – мистических, шумовых и мечтательно лёгких.

Кода

«Для многих из нас Светопреставление стало проектом, который позволяет проживать спектакль непосредственно. Часть из нас тратит последний год своей жизни в основном и только на него», - приходит к выводу Бегенов. Это, по его словам, очень похоже на то, как, например, в 70-80-е годы режиссёры создавали свои театральные коммуны. Они проводили с актёрами почти всё своё время или вовсе начинали жить вместе. У них возникал обособленный мир театра, в котором они крепко замыкались и отделялись от всего внешнего. Каждый день они вместе погружались в размышления, театр и игру. И когда зритель приходил к ним на спектакль, он становился свидетелем совершенно другой реальности.

«У части из нас была возможность заниматься практически тем же. Основой для этой коммуны стал Калмыков с его мыслями и трудами, которые мы провозгласили своеобразным Священным Писанием. На меня лично его фигура и труды подействовали не с эстетической стороны, а с какой-то другой. Я определяю это как Гений Калмыкова, но очень сложно понять, в чём именно он проявляется. Для многих он может представлять собой некоторую пустоту, которым является искусство до тех пор, пока общественность, кураторы или галеристы не найдут ему материальное применение, будь то зарабатывание денег, образование публики или поднятие рейтинга города. Но нам важно было отстраниться от этих представлений и переопределить понятие, очистив его от оценочных категорий. И мы сформулировали его как Новую гениальность», - рассуждает режиссёр.

Новая гениальность – это и есть то, чем весь прошедший год занимался коллектив Бегенова. Это ироническое отношение к себе, но не наивное отношение к искусству: «Мы поняли что то, чем мы пытаемся заниматься нельзя назвать ни новой наивностью – это не наивно, мы прекрасно отдаём себе отчёт в своих действиях, ни новой искренностью – это слово тоже кажется патетичным и закостеневшим. Мы знаем на что мы тратим свои жизни, и при этом отлично понимаем, что могли направить массу своих сил и средств в пустоту. Поэтому это Новая гениальность. Но Новая гениальность это не что-то дарованное свыше, это про концентрацию на действии. Быть гением сегодня – это прилагать осознанные усилия в определённую сторону. Можно даже сказать, что в сторону пустого места. И искусство, возможно, является единственным пространством их воплощения, как бы высокопарно это не звучало».

Все эти рассуждения – не массовый посыл, а призыв к себе и своей команде, поясняет Бегенов. Он считает важным напоминать себе и им о том, что нужно стремиться быть гениальным и делать это вопреки страху. Страху не быть признанным. Страху быть осмеянным. Страху разувериться в какой-то идее. Страху остаться без денег и выбросить свою жизнь в пустоту. Страху оказаться безумным или быть разрушенным: «Возможно, Новая гениальность – это быть способным сопротивляться страху. И мы сейчас учимся это делать».

Фото Дарьи Джумеля, Центра универсальных искусств ORTA

В подготовке материала принимал участие Игорь Танчик