Из-за пандемии коронавируса такие слова, как «мутация», появились в заголовках и посеяли панику среди миллионов людей. А что, если все мы — мутанты? Как изменения в генах влияют на ход естественного отбора? Куда повернет эволюция человека и нужно ли оживлять мамонтов?

Проект GYLYM FACES возвращается с каникул. На этот раз героем проекта стал эволюционист, специалист по биологии развития Архат Абжанов. После учебы в КазГУ он защитил степень PhD в Университете Индианы и продолжил свои исследования в Гарвардском университете, где также занимался преподаванием. Сейчас руководит научной группой в Имперском колледже в Лондоне, а также работает в Национальном музее естественной истории, где занимается популяризацией знаний об эволюции. В своих исследованиях он стремится изучить мельчайшие детали черепно-мозгового развития позвоночных животных, начиная с рептилий, сочетая методы молекулярной биологии и генетики, полевых исследований, а также сложные алгоритмы математического моделирования.

Перед тем как начать интервью, Архат объяснил, что часто использует местоимение «мы», так как в исследованиях он неотделим от своей группы, всю работу они делают вместе. Мы поговорили о модельных и «немодельных» организмах в биологии, о том, как примирить полевиков и лабораторных биологов, а также о секретах того, как фундаментальные исследования попадают в школьные учебники.

Юный натуралист

Я родился в Алма-Ате в то время, когда в городе еще можно было увидеть довольно много природы — прямо во дворе я наблюдал за птицами и бабочками, а на даче «открывал» интересные виды животных и растений. Сколько себя помню, с самого начала был натуралистом, меня всегда тянуло к природе, я интересовался всеми этими ползающими и летающими созданиями. Я вырос на книгах Джеральда Даррелла о животных, о его путешествиях. Так же, как и Даррелл, ещё в детстве познакомился с книгами знаменитого французского натуралиста Жана Анри Фабра, где он описывает жизнь насекомых. Когда построили новый Дворец пионеров, где были кружки по биологии, к нам пришла преподавательница, чтобы рассказать, чем они будут заниматься. Я появился там буквально на следующий день – и с тех пор не мог дождаться конца занятий, после школы сразу бежал на кружок. Осенью и зимой мы занимались тем, что изучали экологию, зоологию и азы классификации видов, читали книги. К нам приходили преподаватели – настоящие ученые, которые рассказывали о своих исследованиях. Так мы изучали основы биологии. А летом нас приучали к «жизни настоящего биолога» – учили, как ставить палатки, выезжать на природу, собирать материал.

Еще будучи школьником, я присоединился к настоящей исследовательской группе, работал над собственным небольшим научным проектом и выезжал в экспедиции, где можно было понаблюдать за тем, как работают настоящие ученые. У нас была куча вопросов, с нами были готовы работать, и эта среда, в которой были такие же дети, заинтересованные в науке, – всё это очень помогло. Я очень надеюсь, что эта системность в научном образовании для заинтересованных детей до сих пор существует, потому что вижу, что на западе (в США и Англии) она отсутствует. Здесь всё зависит от конкретного учителя в конкретной школе — в хороших школах существует обучение научным принципам на собственном опыте, в школах послабее оно практически отсутствует. Детям, которым интересно всё это узнать, часто не к кому обратиться. И даже несмотря на обилие книг и материалов в интернете, именно общение с друзьями, которые тоже интересуются наукой, а также со взрослыми, готовыми ответить на твои вопросы о природе, — это то, что необходимо, чтобы вызвать, поддержать и развить интерес. Поэтому я считаю, что мне очень повезло, что там и тогда, где я родился и вырос, такая возможность существовала. Уже тогда я был совершенно уверен, что именно это направление в биологии – изучать животных и их разнообразие в природе – самое интересное. И особенно меня интересовала эволюционная биология, потому что я чувствовал, что именно эта наука способна ответить на многие вопросы, которые меня интересовали.

Знакомство с биологией развития

Я учился на биологическом факультете в КазГУ, где меня больше всего интересовала зоология. У нас на кафедре был очень известный эволюционист Марат Ельтокович Дильмухамедов, исследователь позвоночных животных. При этом он держал руку на пульсе того, что происходило в современной биологии. Он уже тогда был убежден в том, что время классической эволюционной биологии подходит к концу и будущее за теми, кто сможет понять, как эти процессы происходят на уровне клеток и генов. Марат Ельтокович убедил меня перейти на кафедру молекулярной биологии, благодаря чему я начал превращаться в «лабораторного» учёного.

Затем я поступил на программу PhD в Университете Индианы, в городе Блумингтон (США). Факультет биологии в этом вузе был очень силен, в том числе там работали учёные, занимавшиеся биологией развития. Среди них был и профессор Томас Кауфман (Thomas Kaufman), который взял меня в свою лабораторию в качестве докторанта. Он известен тем, что работал в составе группы Эдварда Льюиса (Edward B. Lewis), открывшего целый класс так называемых гомеозисных генов, которые отвечают за развитие и идентификацию частей тела животных. Именно эти гены отвечают за то, почему крыло у насекомого выглядит как крыло, а другая часть тела выглядит как нога. И если эти гены мутировать, то мы можем видеть, как крыло или антенна насекомого трансформируется, например, в ногу. Таким образом, гомеозисные гены входят в программу, отвечающую за развитие эмбриона. За эти открытия Эдвард Льюис получил Нобелевскую премию в 1994 году. Одним из членов его группы был Том Кауфман, продолживший эти исследования, – он также открыл дополнительные механизмы, которые отвечают за контролирование программы развития эмбриона. Лаборатория Тома Кауфмана была одной из первых, где рождалось это направление – эволюционная биология развития. Сотрудники лаборатории были хорошо знакомы с генетикой насекомых, они пытались понять, каким образом можно использовать понимание генетики, чтобы ответить на фундаментальные вопросы эволюционной биологии, как, например, откуда произошли крылья насекомых и как в общем объяснить разнообразие форм и структур в мире животных. Я попал в его научную группу. Основным объектом исследования в лаборатории Кауфмана была мушка дрозофила – классический объект для генетики и биологии развития ещё с тридцатых годов прошлого века. На основе мутаций, которые были внесены в её геном, генетики получили множество интересных мутантов, включая изменения в генах, которые отвечают за сегментацию эмбриона, разделение его на будущие части тела и образование всех органов. Там я и получил своё базовое образование в биологии развития – следующее после того, как я уже побывал зоологом и эволюционистом. В результате я мог делать эксперименты на генетическом и клеточном уровне, исследуя генетику дрозофилы.

Как клетка превращается в организм

Что же такое биология развития? Появилась эта наука еще в XIX веке, сначала как эмбриология, когда учёные описывали и сравнивали развитие животных. Их интересовало, как животные вроде нас самих получаются фактически с нуля из одной-единственной клетки (оплодотворённой яйцеклетки). Эта одна клетка делится много-много раз, растёт как снежный ком и превращается в сложный организм, который состоит из миллиардов клеток. Более того, эти миллиарды клеток представлены в виде сотен разных специализированных видов клеток. Это нервные клетки, клетки мышечной или, например, костной ткани. Они собираются в группы, которые образуют ткани, — костную, мышечную, нервную; эти клеточные ткани вместе собираются и образуют органы — сердце, мозг и так далее. И всё это вместе собирается в ещё более сложную систему, которую мы называем организм. Таким образом эта сложная система существует на многих уровнях организации. Нам интересно, что происходит внутри каждой клетки, а затем и то, как эти клетки общаются, «разговаривают» друг с другом, чтобы создать более сложные структуры, — ткани и органы правильного размера, правильной функции, правильного строения. Как всё это работает, что за сложнейшая генетическая программа отвечает за создание такого сложного организма с нуля? На этот вопрос и стремится ответить биология развития. Для этого у биологов есть целый ряд так называемых модельных видов животных, которые мы можем выращивать в лаборатории, получать их эмбрионы и изучать с помощью различных инструментов. К примеру, мы можем вносить мутации в гены и смотреть, что происходит с эмбрионом животного. Самым первым «модельным организмом» и стала для биологии развития мушка дрозофила. Также используются мышиные и куриные эмбрионы. Большое количество знаний о развитии позвоночных, включая нас самих, пришли из экспериментов на простых куриных яйцах. И оказывается, что подавляющее большинство этих генов, которые отвечают за создание организма, очень похожи среди всех животных – от мушек до людей. То есть тот самый первый многоклеточный организм, который дал начало и насекомым, и червям, и позвоночным, уже имел ту базовую генетическую программу для развития, которую мы все сейчас используем. И чтобы понять, каким образом эта программа была модифицирована за прошедшие миллионы лет и произвела все это многообразие видов, мы и занимаемся эволюционной биологией развития, самым новым направлением этого раздела науки.

Собрать конструктор

Вся эта система развития организма напоминает конструктор «Лего»: вам дается целая куча деталей, из которых можно собирать самые различные конструкции, включая ту инструкцию, которая вам пришла в коробочке, а можно просто взять эту кучу деталей и из них собрать что-то новое. Все эти кирпичики создаются эволюцией. Таким образом, можно использовать уже существующие элементы, существующие клетки и уже существующие гены, можно использовать в различных комбинациях для производства новых и новых организмов. Эволюционная биология развития как наука находится на стыке: мы пытаемся исследовать вопросы, которые эволюционная биология задавала уже много-много лет. Но там, где классический эволюционист останавливается на описательном уровне, сравнивая два организма и найдя различия и схожести, в этом самом месте для биолога, изучающего развитиe организма, исследование только начинается! Ведь нас интересует следующий вопрос: а как это, собственно, происходит? Можно ли использовать наши знания о том, как, например, растут кости внутри конечности или какой конкретно ген отвечает за производство перьев у куриных эмбрионов, чтобы понять, каким образом произошла трансформация из рептилии в птицу? Ведь если посмотреть на современную птицу и сравнить её с рептилией, включая тех же динозавров, которые считаются их предками, – это совершенно разные животные, трансформация произошла невероятная. Как ее объяснить на более детализированном уровне -- это как раз то, чем мы пытаемся заниматься.

Почему насекомые такие разные?

Как мы знаем, насекомые состоят из сегментов. Механизм сегментации был впервые описан на дрозофиле с помощью отключения генов, ответственных за эту программу. Мы начали изучать, как эта программа модифицирована у насекомых и других членистоногих, у которых количество сегментов тела отличается, — от пауков до многоножек. И то же самое касается генов, которые отвечают за развитие глаз, антенн, крыльев и всех других частей тела — мы, со знаниями, которые получили у дрозофилы, начали смотреть на то, как эти же гены работают у других насекомых и членистоногих. И, таким образом, из подобных проектов сложилось новое направление, эволюционная биология развития или Еvo-Devo (evolutionary developmental biology), как попытка совместить достижения и методики двух совершенно разных наук. Мы получили массу интересной информации, которая помогла нам объяснить происхождение и дальнейшую эволюцию тех же крыльев или сегментов, а также лучше интерпретировать генетическую информацию, которую мы получали у дрозофил.

От Дарвина до суперкомпьютеров

В самом начале своего становления эмбриология и эволюционная биология были смежными науками. Более того, для Дарвина эмбриология являлась одним из столпов, на которых зиждилась его эволюционная теория. К тому времени уже было известно, что эмбрионы животных очень похожи в самом начале своего развития. Позже накапливаются специализированные признаки, которые относят их к разным классам, семействам и, в конце концов, к разным видам. Для Дарвина это было очень важно, и поэтому эти науки в самом начале очень тесно общались. Но потом получилось, что они разошлись и более ста лет развивались отдельно.

Сейчас, начиная с девяностых годов прошлого века, они встретились. Более того, мы стараемся использовать достижения и других смежных наук. Палеонтологи постоянно находят новые интересные окаменелости, достижения клеточной биологии позволяют нам культивировать не только клетки и ткани, а даже целые органы. Есть также такое новое направление — морфометрия, когда можно использовать двухмерные и трёхмерные математические программы, чтобы изучать, как меняется форма биологических объектов.

Поэтому и люди, которые приходят к нам работать, — с самым разным багажом. К примеру, это могут быть палеонтологи-полевики, которые надеются получить определенные знания и умения в молекулярной биологии, или наоборот, лабораторные биологи, которым интересно попробовать себя в полевых условиях. Некоторые проекты начинаются в музее, а значит, требуется определенный навык работы с музейным материалом. Для нас очень важно, чтобы постдок или докторант в конце нескольких лет, проведённых с нами, мог работать и в поле, и в музее, и в лаборатории.

Лицо как предмет исследования

Конкретно моя группа интересуется всеми наземными позвоночными, начиная с рептилий. С точки зрения эволюции, черепа таких классов животных, как птицы, млекопитающие и современные рептилии являются модификациями «рептильного» черепа, который эволюционировал у рептильного предка примерно триста миллионов лет назад. Из-за модификаций (скажем так, «апдейта») этой программы, форма черепа и лицо меняется, меняется строение мозга, биомеханика челюстей и так далее. Но фундаментально это тот же самый череп. Вспомните принцип «Лего». Все эти кости уже существуют, более того, самые первые рептилии имели самый полный набор костей черепа, и разное их использование через включение и выключение некоторых генов постоянно генерируют разнообразие форм черепа, которые мы видим. Меня очень интересует лицо как часть головы, которая сообщает нам огромное количество информации об эволюции конкретного вида. Именно по лицу мы можем довольно быстро понять, что это за животное (вплоть до вида) и чем оно (животное) занимается в природе с точки зрения экологии.

Есть огромная разница во взгляде и форме глаз дневного хищника и животного, которое охотится ночью. Лицо чрезвычайно пластично. Генетическая программа развития, которая позволяет создавать голову разной формы, включая лицо, контролирует развитие костей и мышц, форм и размеров глаз и мозга – она по сути своей едина и фундаментальна для всех рептилий, птиц и млекопитающих. Мы надеемся, что в будущем, когда мы поймём на детальном уровне, как все это работает у таких разных классов животных, мы сможем понять в целом, как изначально заложенная программа выглядела у первого предка, а также как и почему она была видоизменена в процессе эволюции.

О мушках и людях

Мушки дрозофилы отличаются от нас во многом. И многие биологи, включая эволюционистов, считали до 90-х годов прошлого века, что даже не стоит искать в них гены, которые помогут нам разобраться в том, что у нас общее. Они полагали, что у мушек своих гены, а у мышей (и людей) свои. Первый сюрприз эволюционной биологии развития (evo-devo) был в том, что программа в части развития организма оказалась фактически едина. Мы знаем то, что все многоклеточные животные произошли от общего предка, который появился где-то в начале Кембрийского Периода около пятисот миллионов лет назад. Это было, конечно, очень давно. Но всё же многоклеточные животные – а это все позвоночные, беспозвоночные, черви, морские звезды, моллюски и мы – произошли от общего предка. И более того, у этого предка уже существовала генетическая программа, которую мы, собственно, до сих пор используем. Основные гены, которые отвечают за производство мозга, сердца, мышечной, костной ткани – они все одни и те же. Поэтому, изучая дрозофилу, мы на самом деле понимаем основы этой программы, те самые кирпичики «Лего».

Модели для изучения развития позвоночных животных

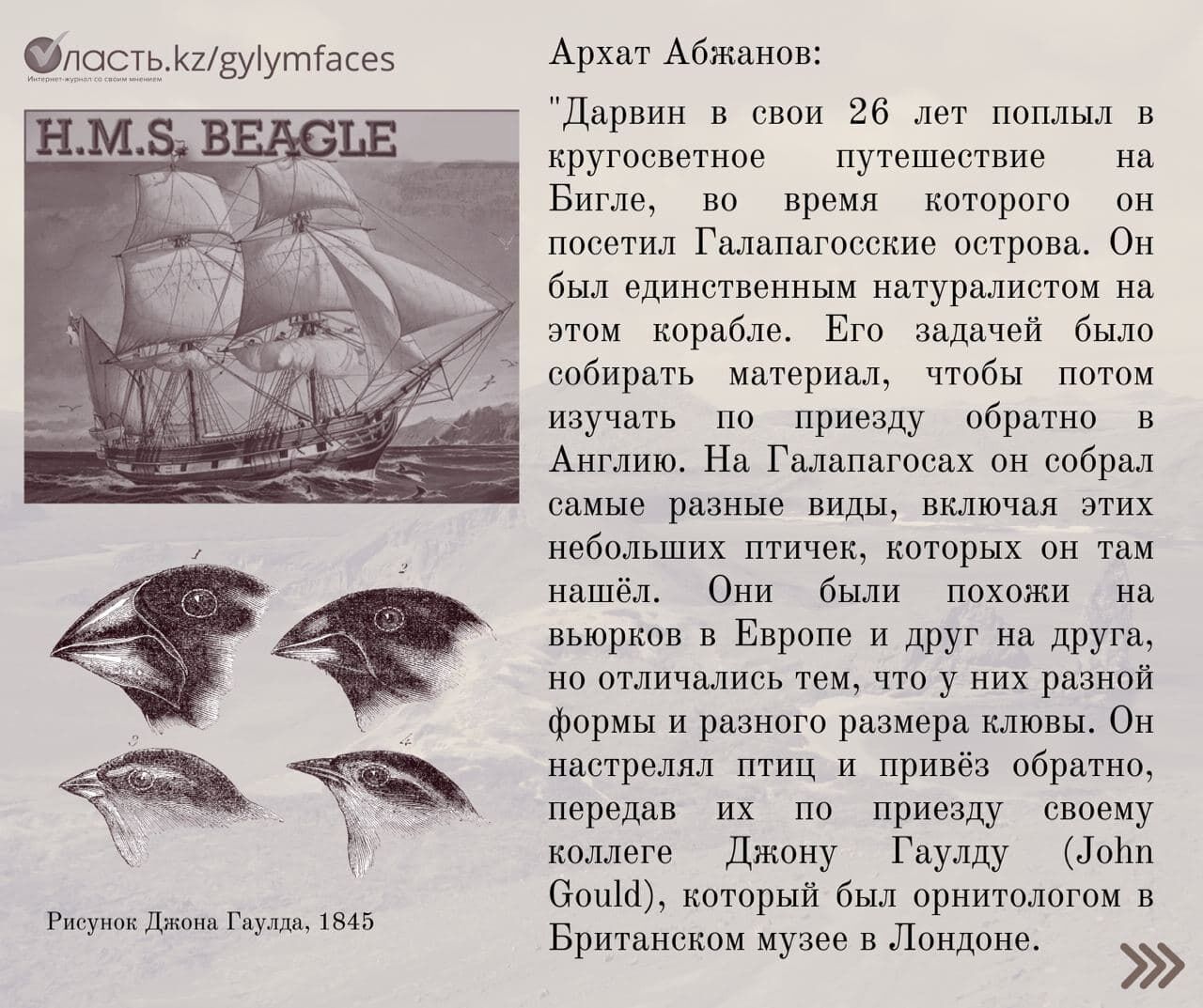

После завершения докторантуры я перешёл в лабораторию Клиффорда Табина (Clifford Tabin), который работает на факультете генетики в Гарвардской медицинской школе, в Бостоне. Там я перешёл на позвоночных животных и стал работать с мышиными и куриными эмбрионами. Их очень легко разводить в лаборатории, существует масса генетических инструментов, которые нам позволяют мутировать конкретные гены и смотреть, за что они отвечают. С куриными эмбрионами очень легко производить прямые манипуляции: делаешь небольшое окошко в скорлупе, и можно делать эксперименты, к примеру, менять ткани местами прямо внутри куриного яйца. Эти два вида, мыши и куры, позволяют нам понять в деталях, как работает программа развития, которая отвечает за создание головы у позвоночных животных. A у эволюционистов тоже есть свои любимые модельные организмы, среди которых, безусловно, особое место занимают дарвиновские вьюрки, которых я начал изучать как раз во время работы у Клиффорда Тэйбина.

Всё живое — мутанты

Что же все-таки является сырым материалом для эволюции? Короткий ответ на этот вопрос: ошибка. Если бы мы все остались без мутаций, то выглядели бы совершенно одинаково. И эволюции бы не было, ведь естественному отбору было бы не из чего выбирать. Мутации происходят постоянно. Тот носитель генетического материала, который мы используем по историческим причинам, ДНК, не является идеальным. ДНК очень хороша, это очень надёжный носитель, который, кстати, надёжнее, чем жесткие диски со студенческими проектами, которые лежат у меня на столе. Но при этом ошибки все равно возможны. Когда ДНК копирует себя в процессе деления клеток, возникают ошибки. Большинство из них тут же исправляются с помощью других молекул, которые отвечают за починку ДНК. Но и эти молекулы иногда совершают ошибки. И какое-то количество ошибок возникает постоянно, обычно упоминают цифру одна на миллион букв в генетическом коде, который мы можем читать с помощью секвенирования. Это фоновые мутации.

Даже если посмотреть на близких родственников, мы отличаемся от наших братьев и сестер. Почему? Потому что у нас различные вариации тех же самых генов, которые мы получили от своих родителей.

Естественно, большинство этих мутаций совершенно нейтральны. То есть они не затрагивают гены – участки ДНК, которые кодируют информацию о строении белков. Таких «пустых» территорий внутри ДНК большинство. Или же они затрагивают часть генов, которые не являются очень важными, они могут немножко поменять цвет волос или рост человека. Некоторые мутации могут серьёзно нарушить функции определенных генов. И поэтому, как это знают очень хорошо в биомедицинском сообществе, в каждом поколении рождается определенное количество мутаций, которые повреждают очень важные гены, которые приводят к более серьёзным последствиям для здоровья.

Эволюция человека: новый виток или всё же тупик?

Мутации, которые влияют на физиологию, внешний вид, или на функцию определенных клеток или органов, являются источником того разнообразия на уровне вида, который является сырым материалом для эволюции. И это происходит постоянно. Таким образом возникают различия в росте, в весе, в цвете волос, глаз и т.д. В природе начинает работать естественный отбор, причём зачастую ещё до рождения! Часть мутаций теряются ещё в процессе эмбриогенеза, то есть если изменения достаточно серьёзные и они влияют на выживаемость эмбриона, они отсеиваются ещё до рождения.

Вопрос состоит в том, куда повернёт эволюция человека, когда мы хотим так активно сохранить в живых тех особей, которые бы двести лет назад не могли иметь нормальную жизнь? Какие-то болезни превращаются сейчас в образ жизни. Влияем ли мы на эволюцию своего вида? Да, определённо, но тут я замечу, что мы, например, единственный вид на Земле, который адаптирован к приготовленной (термически обработанной) пище. Если взглянуть на наши челюсти, наши зубы и жевательные мышцы – они не позволяют нам питаться сырым мясом. Или, например, сырой картофель и другие корнеплоды – мы не сможем их нормально пережевать и переварить. То есть мы уже с самого начала адаптированы к готовой пище, потому что наши предки научились пользоваться огнём и смогли с помощью термической обработки делать мясо мягче, овощи вкуснее и так далее. Мы в этом смысле уже полностью приручили сами себя. Да, сейчас очень много людей, намного больше, чем прежде, выживает благодаря развитию медицинских технологий. Но нужно понимать, что мы как вид не смогли бы выжить с нашими данными в дикой природе, без наших инструментов, без огня, без наших мозгов. Этот процесс продолжается уже очень давно. Мы эволюционируем в том мире, который сами себе создали.

Сорокалетний опыт Грантов

Нашей целью было совместить интерес к черепно-мозговому развитию с эволюционными исследованиями. У нас был список различных известных эволюционных моделей. Там были и рыбки, которые живут в Африке, которые тут же меняют свои лица в зависимости от своей диеты, и другие разные виды. И в этом списке дарвиновские вьюрки занимали очень высокое положение, но было непонятно, насколько это все возможно и реально.

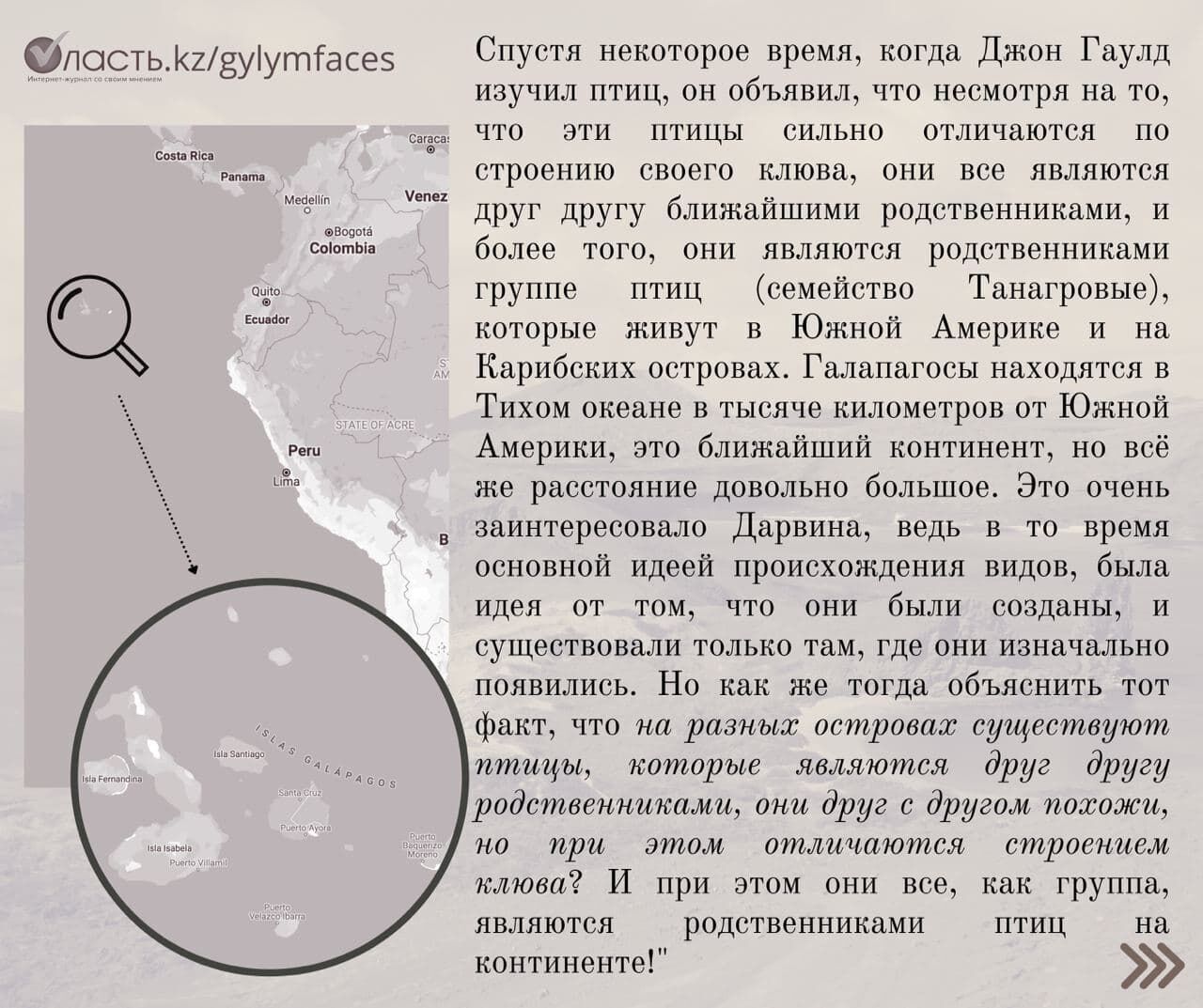

Так как, чтобы изучать такие виды, во-первых, надо иметь опыт того, как с ними работать и как их искать в природе, в лабораториях их не выращивают (не разрешается). Мы обратились за помощью к Питеру и Розмари Грантам (Peter and Rosemary Grant). Это профессора эволюционной биологии в Принстонском университете, и они занимаются вьюрками уже более сорока лет, причём их интерес начался с Дарвина. Именно благодаря Грантам дарвиновские вьюрки продолжают занимать такое высокое положение в эволюционной биологии и до сих пор используются во всех учебниках.

Они использовали Галапагосские острова, как огромные чашки Петри. Они знают всю популяцию вьюрков на некоторых островах – они всех их отловили, измерили, снова выпустили и год за годом приезжали и изучали их потомство, потомство их потомства. Изучали, как форма и размеры клюва меняются от поколения к поколению в зависимости от внешних условий. Все эти периоды засухи или, наоборот, дождливые периоды, влияют на рост растительности, обилие насекомых, рост и цветение кактусов, а затем и на птиц.

Климатические изменения в жизни вьюрков

Галапагосские острова быстро меняются с точки зрения экологии от года к году и являются индикаторами того, что происходит в природе, в нашем климате. Например, есть такой феномен, Эль-Ниньо, когда тёплые воды и тёплые воздушные массы переходят с одной части Тихого океана в другую. Когда эта огромное пятно тёплой воды передвигается в сторону Южной Америки, все осадки начинают выпадать на стороне Южной Америки. И наоборот, когда это все уходит в сторону Австралии, это называется Ла-Нинья. На островах наступает период засухи, причём он может длиться до двух лет. Если раньше этот феномен, Эль Ниньо, возникал каждые семнадцать лет, потом каждые одиннадцать лет, то сейчас он возникает каждые три-четыре года. С изменением климата меняется частота, а также амплитуда этих климатических изменений. Естественно, Галапагосские острова, находясь прямо в центре Тихого океана, оказываются прямо посреди этого процесса. Галапагосы, в отличие от Гавайев, не имеют собственных источников воды. Когда идёт дождь, там начинает расти трава, появляются насекомые, птицы начинают размножаться. Когда прекращаются дожди, всё это исчезает, всё тут же вымирает, высыхает на корню, полностью и исчезает обычная еда, и птицам приходится выживать. Эти условия выживания настолько жёсткие, что примерно треть популяции каждого вида погибает. Поэтому эволюция там происходит намного быстрее, чем на материке.

Про слона и слепцов

Все проекты, которыми мы занимаемся, являются результатом совместной работы с другими исследовательскими группами. Есть такая сказка о группе слепцов, которые столкнулись со слоном. Кто-то ощупывает ногу, кто-то хобот, кто-то уши, и у них у всех в голове разные складываются картины – со змеёй или деревом, и так далее. И только когда они начинают между собой это обсуждать, они понимают, кого встретили. Как я объясняю своим студентам, во время исследований мы обмениваемся информацией с другими слепцами и вместе надеемся создать полноценную картину, пытаемся «нащупать» слона. Ещё одна аналогия: природа — это большой паззл, который мы в конце концов надеемся собрать. Пока же у нас есть несколько кусочков этого паззла.

Возвращаясь к этому проекту с вьюрками, мы позвонили Грантам. Они согласились с нами встретиться, мы из Бостона поехали в Принстон и прекрасно провели с ними время, обсудили идеи для совместных исследований. Все эти знания, которые они имеют о вьюрках, о том, как они определяют их в природе, где их находят, знания об их экологии, поведении и т.д. – Гранты готовы были ими поделиться. Эта коллаборация продолжается и по сегодняшний день. Я вхожу в этот совместный проект как биолог, который знает генетику биологии развития. Мы вместе хотим объяснить, как происходит эволюция этих клювов, так как сами дарвиновские вьюрки являются примером для многих процессов эволюционной биологии. Если мы сможем это объяснить на более таком точном, генетическом уровне, это было бы замечательно, – важный пример механизмов эволюции в деле. Сейчас эта коллаборация выросла до того, что у нас в группе по биологии развития есть отдельная команда по вьюркам.

Клеточные механизмы в математической модели

Мы сотрудничаем с исследовательской группой из Уппсалы под руководством Лейфа Андерсона (Leif Andersson). Он очень знаменитый биоинформатик, развивает новые методологии, которые позволяют сравнивать и изучать множество геномов (т.е наборов генов) одновременно. Также мы работаем с группой прикладных математиков из Гарварда. Они используют очень продвинутые математические методы анализа трёхмерных геометрических форм для изучения биологических объектов. Для них изучение формы лица или формы клюва становится математической задачей. Здесь используется компьютерная томография, чтобы создать очень точное трёхмерное изображение клювов или черепов. Мы вместе с ними разрабатываем трёхмерные программы, которые позволяют делать математическое моделирование этих объектов и помогают понять эволюционную историю этих видов. Всё это делается на высоком разрешении, мы начинаем моделировать поведение клеток в процессе развития. Сейчас мы знаем, как клетки делятся внутри этих клювов в трехмерном пространстве. Ранее у нас была подобная серия публикаций, где примерно то же самое мы моделировали в двухмерном пространстве. Мы сделали срезы и смотрели, как клювы меняются в процессе эволюции. Сейчас мы перенесли всё это в трёхмерное пространство, используя более продвинутые программы. Это очень интересно, когда мощная математическая модель наполняется биологическим содержимым. Более того, моделирование клювов дарвиновских вьюрков позволило нам понять общие принципы эволюции клювов у всех птиц.

Из островов в лабораторию

Вьюрки у нас живут на Галапагосах, поэтому начинается исследование с того, чтобы поехать на Галапагосы и собрать эмбрионы птиц. Благодаря коллаборации с Грантами и знаниям экологии и того, как они размножаются, у нас есть разрешение, которое позволяет собрать там одно яйцо с гнезда. Это должно быть последнее отложенное самкой яйцо. Когда вьюрки создают гнездо, они откладывают 5-6 яиц. Если забрать последнее, то самка, которая умеет считать, сколько у неё осталось яиц, откладывает ещё одно яйцо, чтобы дополнить кладку. Потом она садится и инкубирует. У нас же в полевых условиях есть генератор, который работает постоянно: от него идет электричество к переносному инкубатору, в котором при 38°С инкубируются эмбрионы разных видов. Эмбрионы развиваются до определенных стадий. Мы знаем точно, на каких стадиях развития растёт и формируется клюв. Также у нас есть холодильник и растворы, в которых эмбрионы стабилизируются. Потом мы их собираем и отвозим в лабораторию, где изучаем. Вот здесь как раз необходимо быть полевиком и полезно иметь опыт работы «в поле». Здесь мне и помогает опыт ранних экспедиций в школьное время!

Настройка генов

Чтобы сравнить генетическую программу у вьюрков с разными клювами, мы собираем эмбрионы разных видов, сравниваем развитие клювов на разных этапах, смотрим то, какие гены активно работают у этих разных видов птиц. К примеру, мы можем определить присутствие и уровень экспрессии мРНК, определить, какие гены и когда «включаются» именно во время развития клюва в эмбрионе вьюрка. В конце концов мы получаем список генов, изменения в которых соответствуют изменениям в форме или размерах клювов. Потом начинается новый этап. Мы не можем делать эксперименты на вьюрках – у нас нет их в лаборатории, а значит эволюционная часть, сравнительная часть, которая происходит в поле, используется только для того, чтобы найти интересные гены. А дальше мы начинаем изучать их функции, используя лабораторные методы.

Напомню, что фундаментально все птицы используют одну и ту же программу для развития (сборки) своих клювов. Таким образом, мы начинаем изменять эти гены, чтобы генетически воспроизвести ту мутацию, которая произошла в природе, скажем, миллион лет назад у предков вьюрков с длинными клювами. Мы можем выключить ген или включить его раньше, или же включить его на более высоком уровне. Таким образом, мы пытаемся мимикрировать то, что уже произошло в природе в процессе эволюции – то изменение, которое мы нашли, сравнивая эмбрионы разных видов. Мы уже показали в нескольких статьях, например, который отличается уровнем активности определённого гена у вьюрков с длинным и коротким клювами, то манипулирование этим геном в курином эмбрионе приводит к изменению длины клюва в строгом соответствии с нашими наблюдениями на вьюрках.

Генетическая инструкция

Все гены, которые отвечают за развитие организма, – это один большой ящик с инструментами, который всегда готов для использования. Например, развитие конечности, скажем, руки или ноги -- это отдельный набор инструментов из этого ящика. В развитии лица есть свой набор инструментов, который, кстати, существует у всех позвоночных. Есть и поменьше ящичек, который есть у всех птиц, – для развития клюва. И в нем есть пара сотен генов, которые отвечают именно за то, как будет выглядеть клюв. Опять же, этот набор инструментов присутствует у всех пернатых, но то, как конкретно эти инструменты используются, отличается у разных видов. И здесь вот опять же аналогия с процессом строительства домов или вообще зданий. Мы используем абсолютно те же самые строительные материалы для создания зданий: кирпичи, цемент, древесину, стекло и так далее. Мы используем те же самые инструменты: молоток, гвозди, дрели. Но при этом здания выходят совершенно разными. От чего это зависит? Это зависит от плана-чертежа, которому следуют строители, то есть того, что называется по-английски blueprint.

Как изучение эволюции может помочь хирургам?

Есть целый ряд синдромов, которые связаны с неправильным развитием челюстно-лицевого аппарата. Генетические исследования показывают, что очень многие гены, которые отвечают за возникновение этих синдромов, – те же, что эволюция использует для видообразования. У нас, например, есть новый проект, где мы изучаем формы лиц различных летучих мышей из Южной Америки. И если я вам покажу их морды на фотографии, некоторые выглядят совершенно как монстры. У них есть определенный предок, который занимался тем, что ловил насекомых – то есть нормальная исходная летучая мышь. И из него эволюционировали летучие мыши с очень длинными мордами, как адаптация, чтобы пить нектар из цветов (вспомните длинные клювы у птиц, которые также питаются нектаром!). У некоторых очень странные лица, когда их зубы смотрят вперёд, как у летучих мышей-вампиров, чтобы можно было прогрызть дырку в коже и пить кровь. Есть и совершенно плоские лица, как у приматов, для поедания фруктов. Собачьи, волчьи лица у летучих мышей, которые ловят грызунов, то есть это настоящие летающие хищники. Для каждого вида летучей мыши её родственник, который занимает другую экологическую нишу, – это монстр, то есть что-то совершенно абнормальное.

Таким образом, получается, чтобы создать ту же самую птицу с новой формой клюва, создать новую вариацию или адаптацию к определенной среде, нужны генетические изменения, которые в начальной ситуации совершенно абнормальны. И поэтому очень многие гены, которые мы находим в природе, отвечают за целый ряд патологических изменений у человека, с которыми хирурги пытаются справиться, начиная с «заячьей губы» до более сложных изменений, когда неправильно срастаются кости черепа или неправильно растут челюсти.

Давайте попробуем обобщить вышесказанное. Мы используем куриные и мышиные эмбрионы, чтобы понять, как возникает такая сложная функциональная конструкция как лицо, как этот процесс происходит в «нормальной ситуации». Ещё одна сторона этого вопроса: что же происходит, когда эта генетическая программа ошибается? Более двух третей мутаций у человека в той или иной форме ведут к неправильному развитию лица или головы, потому что этот процесс настолько сложен, настолько много генов там используется! И третья сторона вопроса – это эволюция. То, что нормально для одного вида, очень часто совершенно ненормально для исходного вида, но приводит к появлению нового решения. Та же самая эволюция клюва – это было новое решение для динозавров, которые не имели такого лица. Но когда это произошло, когда эта новая программа была создана и возникли первые птицы с клювами вместо морд, она послужила фундаментом для создания более десяти тысяч видов птиц, которые сейчас существуют.

Попасть в школьный учебник

Эволюция – это процесс, который чрезвычайно важно понять и объяснить. Школьному учителю крайне важно его понять самому. В школьной программе мы часто смотрим на определенные аспекты эволюции отдельно. Природа моих исследований, когда я сотрудничаю с самыми разными специалистами – с экологами, с биомеханиками, математиками, биоинформатиками и палеонтологами – позволяет нам понимать эволюцию комплексно. У меня есть программа лекций для детей школьного возраста по эволюционной биологии. Также я преподаю на уровне бакалавриата и докторантуры. Исследования, которые выходят из лабораторий, обсуждаются в научном мире и очень часто являются хорошим примером того, как, собственно, работает эволюция. Затем обсуждение переходит в блоги и прессу, и в конце концов исследование попадает в учебники для школьников и студентов. Я очень рад тому, что наши проекты используются для объяснения эволюции для школьников в разных странах. Для ученого это большая награда.

Работа в Лондонском музее естественной истории

Я работаю в Имперском колледже (Imperial College London), где занимаюсь лабораторными исследованиями и преподаю студентам, но также я являюсь частью Национального музея естественной истории в Лондоне, а у него задачи немного другие. Работа в музее даёт мне доступ к материалам, которые музей собрал в течение сотен лет ещё со времён Линнея и великих географических открытий. Для ученого в университете главная задача – производить данные в виде статей и обучать студентов передовой информации. У музея же задача другая – сохранить и сделать знание доступным для широкой аудитории. Поэтому в музее я участвую в различных образовательных проектах, на дне открытых дверей, когда в музей приходит самая разная аудитория и нужно рассказать о наших исследованиях на понятном языке и ответить на все их вопросы. Всё это транслируется онлайн. Эволюционная теория в современной науке является совершенно необходимым знанием, основополагающим для понимания биологии и медицины. Возьмите, к примеру, то, что сейчас происходит с пандемией, – паника от одного только слова «мутации» и часто непонимание механизмов адаптации как вируса к человеку, так и нас к вирусу. Поэтому популяризация базовых знаний об эволюции очень-очень важна. Опять же, подход должен быть разный для разных уровней. Те лекции, которые я читаю для детей, взрослых, для общей публики – они пытаются объяснить ту же самую концепцию, но ее можно объяснить на разных уровнях, доступных для каждой из этих аудиторий.

Эволюционная биология и религия

Когда мы поднимаем вопросы эволюционного развития в контексте религии, важно объяснить, как это работает. Человек всегда пытается объяснить мир вокруг него каким-то образом. И если у него нет научных базовых знаний для того, чтобы объяснить происходящее вокруг него, то он пытается это сделать с точки зрения религии или каких-то других альтернативных источников. К примеру, меня приглашали для Radio Islam в Лондоне, в программе мы обсуждали недавно найденные ископаемые останки человека. Они пригласили меня как эволюционного биолога. Несмотря на то, что напрямую не занимаюсь палеонтологией, я этим живо интересуюсь и могу, в принципе, объяснить, что такое эволюция, как она работает и как наука интерпретирует эти окаменелости. Здесь будет очень важно просто объяснить, что такое естественный отбор, а также как мы вообще получаем знания об эволюции, откуда мы знаем, сколько этой окаменелости лет и как её сравнивать с современным человеком. Там, где есть научное объяснение, нам не нужна помощь религии. К примеру, мы не можем верить или не верить в процесс эволюции, он так и остаётся научно-доказанным фактом, общепринятым среди ученых всего мира. То же самое там, где религия может помочь объяснить, скажем, вопросы мироздания: почему мы здесь, каков смысл жизни, существует ли жизнь после смерти – на эти вопросы наука ответить не может. Если человек выбирает веру и она помогает ему объяснить то, что происходит и то, что произойдет – это совершенно нормально. Но там, где мы можем объяснить, например, почему мир выглядит таким, какой он есть, – физический мир, физические, химические, биологические законы – то здесь не нужны другие объяснения, потому что у нас есть знания. Знания, которые проверяются на самых разных уровнях с помощью самых разных методов. На этом стоит современный мир.

Оживить мамонта: наука ради заголовков?

Ученому очень важно помнить, для чего он проводит исследования. Мы, например, пытаемся понять шаги, которые произошли в эволюции на уровне генов. Когда мы видим, что определенное генетическое изменение на самом деле приводит к тому, что клюв становится длиннее или толще, история приобретает логическое завершение. С другой стороны, у нас у всех есть определенное чувство любознательности и даже любопытства. Все ученые пытаются удовлетворить своё любопытство об окружающем мире. Это самая главная причина, по которой человек занимается наукой. Но одно дело, когда мы это делаем, используя методы, которые позволяют нам шаг за шагом лучше понимать окружающий мир. С другой стороны, эти же знания могут использовать в будущем для профилактики, для медицины – то есть благодаря изучению этих мутаций, зная, как это всё работает на клеточном уровне, в будущем возможно будет восстановить какие-то ткани или починить определенные части черепа и т.д.

Этика исследований крайне важна, особенно когда мы работаем с животными. Существует целый мир биомедицинских исследований, когда мутанты производятся конкретно для того, чтобы понять определённые человеческие синдромы, когда неправильно развивается мозг или конечности и т.д. Там, естественно, оправдание ещё более простое: нам необходимо понять, как это работает, чтобы это потом починить. И мы это изучаем на других животных, потому что нам необходимо понять, как это все работает в природе. А если это делается с какими-то другими целями, то надо внимательно смотреть, в чем цель каждой научной группы, как в истории с трендом про "оживить мамонта".

К примеру, в России пытаются создать Плейстоценовый парк. Эту тему надо детально обсуждать. С одной стороны, это, безусловно, интересно – воссоздать ту экосистему, которая существовала во времена ледникового периода, когда вместо тундры там была степь и в этой степи бродили стада мамонтов, диких лошадей и носорогов. Это уже любопытство не на уровне организма, это любопытство на уровне экосистемы. На уровне организма мы тщательно продумываем протоколы. В наших проектах мутированные эмбрионы не доживают до вылупления, потому что мы знаем, что если настолько видоизменить их, они просто не смогут прокормиться. Мы останавливаем их развитие ещё до того, как животные будут страдать. Когда мы говорим про последствия для целой экосистемы, то очень важно всё обдумать. Обсуждение должно быть частью решения, ведь нет таких вещей, которые абсолютно этичны или абсолютно неэтичны.

Казахстанская наука – пациент скорее жив или мёртв?

В Казахстане очень хорошо были развиты определенные направления. Та же самая кафедра зоологии в КазГУ – там были прекрасные учёные, на их работы до сих пор опирается мировая наука. Например, у меня есть коллега, который собирает материал в Казахстане, он как раз использует статьи, опубликованные нашими учёными. Сложно сказать, насколько это важно, чтобы в стране были представлены все направления науки. Если, например, у нас есть интерес в развитии сельского хозяйства, тут важно определить, какого типа исследования нам нужны, какого типа инструменты, специалисты и методы у нас имеются для этого. Иметь развитую науку только для того, чтобы она была, мне кажется, не имеет большого смысла. Даже богатые страны тщательно выбирают научные направления. Опять же, на Западе очень важное отличие от нашей науки состоит в том, что учёные также являются профессорами: мы проводим исследования, но также при этом мы должны обучать студентов. И таким образом, они получают доступ к самым передовым знаниям. Сейчас я знаю, что и в Казахстане появляются исследовательские университеты, такие, как Назарбаев университет, и я очень надеюсь, что это работает. Нет ни одной страны, в которой система организации науки работала бы идеально. Поработав и в Америке, и в Англии в очень хороших вузах, я могу сказать, что многое зависит от самого ученого, от студентов и от целого ряда других факторов. Нигде нет идеальной системы.

Для меня совершенно ясно то, что сама концепция национальной науки уже не совсем актуальна. Часть коллег-коллабораторов у меня через дверь, но кто-то из партнеров по проекту запросто может находиться в Японии, Германии или на Западном побережье США. Наука стала настолько глобальной, что даже в пределах конкретных проектов необходима коллаборация между специалистами из разных стран. И поэтому говорить о казахстанской науке сейчас стало сложнее. Место проживания ученого становится всё менее важным. Самое главное, как ты делаешь науку, на какой ты вопрос отвечаешь и какого успеха в этом добиваешься.

Автор благодарит Леонида Кима за помощь в подготовке материала.

Поддержите журналистику, которой доверяют.