Путь ученого часто бывает непредсказуем. Новый герой проекта GYLYM FACES не боится кардинально менять объект исследований, чтобы найти свое призвание в незнакомом научном направлении. Основной мотив его карьерного пути основан на методе использования лазерного излучения в спектроскопии и микроскопии. От этого и объекты исследования различаются — от состава воздуха верхних слоев атмосферы до воспалительных процессов при болезни Альцгеймера.

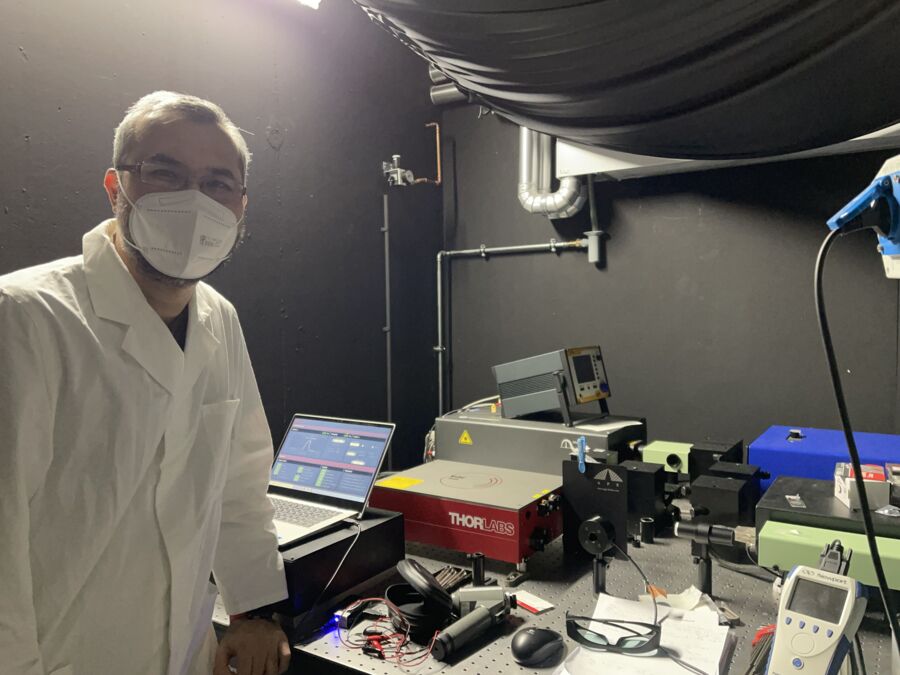

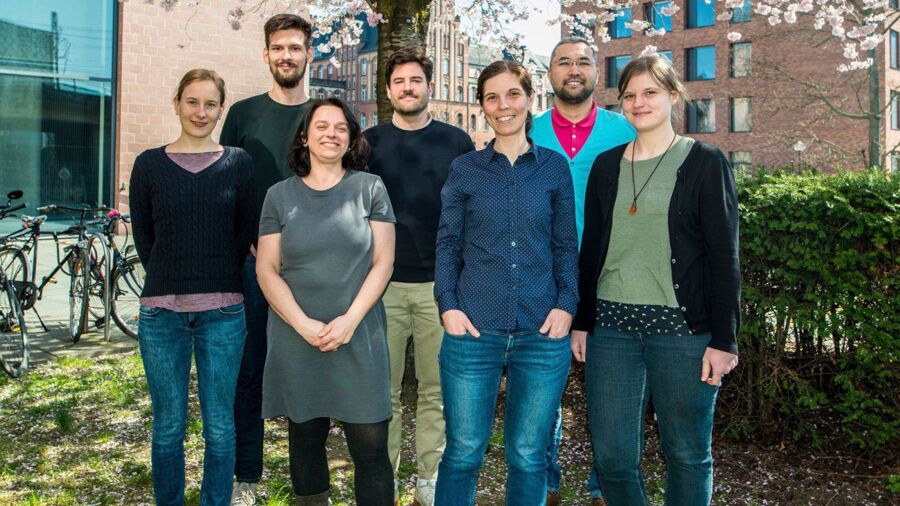

Асылхан Рахымжан родился в Алматы, учился в Новосибирском государственном университете, и уже восемь лет работает в Немецком ревматологическом исследовательском центре в Берлине. Асылхан наблюдает через микроскоп за иммунологическими механизмами, которые играют роль в развитии нейродегенеративных заболеваний.

Будучи востребованным в Европе узким специалистом, Асылхан также стремится делиться своими знаниями и экспертизой со студентами казахстанских вузов. В 2019 году он провел интенсивный курс лекций, чтобы представить самые передовые методы микроскопии молодым казахстанцам.

Как смоделировать воздух на высоте 20 км в лаборатории? Что думают физики об этических аспектах экспериментов на животных? Какое будущее у неинвазивных методов лечения кожных заболеваний и при чем тут современная микроскопия? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этом материале.

От простого к сложному

Я для себя определил такую градацию сложности объектов эксперимента в естественнонаучных дисциплинах. Самые простые объекты исследований, на мой взгляд, в физике, ведь в физике мы представляем все идеализированным. Тут, конечно, мы не будем брать в расчёт ядерную физику и физику элементарных частиц, но, в целом, физика — первая ступень. Вторая ступень — химия, там мы изучаем молекулы, в состав которых входят десятки атомов. Третья ступень, которой я в том числе занимаюсь сейчас, это биология. Здесь мы уходим из измерения атомов и молекул в измерение активности клеток и белков. С точки зрения физика или химика, это супер-большие молекулы — биомолекулы, где сотни и тысячи атомов. Поэтому всё гораздо сложнее. Ну и самая последняя ступень — медицина. От измерения активности молекул и клеток мы приходим к функционированию органов и изучению различных заболеваний, где все становится безумно сложно. Там физика обычно бессильна что-то рассчитать.

В моем карьерном пути можно также проследить эту градацию на усложнение объекта исследований. В лучших традициях западной научной карьеры желательно, чтобы ученый после защиты PhD максимально поменял свою область исследований. Я, занимаясь химией атмосферы и методами лазерного магнитного резонанса, вдруг переместился в изучение иммунной системы, иммунных клеток и методов микроскопии. Я довольно серьёзно поменял область своих исследований. Сейчас занимаюсь вещами, которые для меня очень непростые, они требуют других подходов и других принципов изучения. Тут включается и этика исследований, ведь мы ставим эксперименты над живыми организмами.

С другой стороны, связующим звеном является наука о лазерах, потому что как и спектроскопия, которую я использовал для изучения химии атмосферы, микроскопия тоже очень сильно завязана на взаимодействии лазерного излучения с атомами и молекулами, изучаемого вещества. Сердцем микроскопов, с которыми мы работаем, является лазерная установка. Поэтому в этом смысле переход был достаточно логичным — меня пригласили в Берлин благодаря экспертизе в лазерных науках.

Образование — приоритет номер один

Я родом из города Алматы. Мои родители не имеют прямого отношения к науке, но их жизненный путь является для меня примером целеустремлённости и трудолюбия. Они сами выходцы из аула — колыбели степной цивилизации. Для них было очень важно дать нам максимально качественное образование. С начальных классов меня устроили в частную школу. Это была одна из первых частных школ в Алматы, по нашим меркам это было инновационное учебное заведение. Предметы велись в игровой форме, у нас не было домашних заданий. В начальной школе, на мой взгляд, важно не столько научить ребенка считать и читать, а привить ему любознательность, дать навыки получения знаний. Это напоминает нынешнюю скандинавскую систему среднего образования, но для Алматы в начале 90-х это было по-настоящему ново. У меня такой подход вызвал огромный интерес к учебе. Но надо признать, что частная школа была для семейного бюджета очень серьёзной статьей расходов. Даже не имея большой финансовой подушки, мои родители не побоялись отдать меня в такую школу. Образование в нашей семье было приоритетом номер один.

В старших классах я учился в 134-ой гимназии, где был очень сильный преподавательский состав по естественно-научным направлениям. Учитель физики Нина Степановна Теплова повлияла на мою любовь к предмету. В нашей гимназии при поступлении мы ориентировались на сильные вузы России — приезжали выездные приемные комиссии из лучших российских университетов. После окончания гимназии я поступил в Новосибирский государственный университет.

Дух свободы и торжество науки

Новосибирский Академгородок — уникальное место, особенно для того времени. Там есть сосредоточение академической культуры в классическом понимании, то есть это место, где учатся студенты. Но с другой стороны, это передовая науки. Наши преподаватели в НГУ — учёные, передававшие новейшие знания. Ведь очень часто бывает, что процесс преподавания — такой циклический, когда годами по одной книжке читается курс. А наука не стоит на месте, особенно в естественно-научных дисциплинах, там всё достаточно быстро обновляется. В Академгородке очень много научных институтов, которые тесно взаимосвязаны с самим университетом, поэтому все курсовые и дипломные работы и, в дальнейшем, диссертации мы делали в научных институтах, которые на тот момент были на очень высоком уровне. Кроме того, Академгородок всегда был таким местом, где помимо высокого интеллектуального и академического уровня, всегда присутствовал дух свободы. Даже в советское время именно там развилась культура бардов, они имели возможность, сцену для выражения своих мыслей, да и цензура довлела гораздо меньше. И вот этот дух свободы привел еще к тому, что в академической среде было меньше пафоса. Не было вот этого ареала профессора, как «Бога на земле». В том же МГУ к профессорам нельзя было просто так подойти и спросить, у нас же в Новосибирске были максимально демократичные отношения с преподавателями. Наука ведь любит свободу, она любит эксперименты, когда ее не загоняют в рамки. Тогда мы можем максимально раскрывать свой потенциал.

Учеба на физфаке НГУ

Когда поступил на физфак НГУ, то обнаружил, что по уровню студентов я скорее в роли догоняющего, очень уж сильный был состав. Так продолжалось примерно до третьего курса. Приходилось подолгу сидеть в библиотеках, больше стараться узнать, чтобы хоть как-то соответствовать уровню местных студентов. После третьего курса я выбрал кафедру химической физики и в дальнейшем свои дипломные работы делал в Институте химической кинетики и горения. Он, по сути, «филиал» Института химической физики в Москве, директором которого был «апостол химической физики в России» академик Николай Николаевич Семёнов. Он получил Нобелевскую премию по химии за разработку теории цепных реакций в 1956 году. Требования в институте были безумно высокие, даже по сравнению с немецкими университетами, с которыми я сейчас работаю. Для защиты диссертации обязательной была публикация как минимум четырёх статей, где ты первый автор, причём три из них должны быть с высоким импакт-фактором, и это в 2013 году. Тут отдельно хотелось бы рассказать о моем научном руководителе. Его зовут Алексей Иннокентьевич Чичинин, он из династии учёных, учёный до мозга костей, очень светлая голова. И при этом он прирождённый экспериментатор. Выбрав его лабораторию, я встал на стезю экспериментатора. А жизнь экспериментатора сильно завязана на уровень оборудования, экспериментальных установок, потому что можно иметь светлую голову, и для теоретических направлений этого может быть достаточно. Но если твоё оборудование невысокого уровня, то и передовую науку сделать не получится.

Первое научное направление — химия атмосферы

В Новосибирске я получил хорошую базу по экспериментальной физике. Помимо того, что мы занимались самими экспериментами, а это постановка эксперимента, измерения, анализ данных, я также изучал синтез газообразных химических веществ. Моим направлением была химическая кинетика процессов в стратосфере. Там очень много химически активных атомов, которые взаимодействуют друг с другом, нет равновесия, там все происходит очень динамически. Озоновый слой при взаимодействии с космическим излучением порождает множество активных атомов кислорода, которые взаимодействуют друг с другом. Зачем нам изучать эти процессы? Во-первых, это непосредственно влияние атмосферы на качество нашей жизни. Озоновый слой — наш природный защитник от радиации. Благодаря этому есть возможность жизни на поверхности Земли. На том же Марсе, который сейчас так любят упоминать, невозможна жизнь на поверхности, потому что там исключительно высокий радиационный уровень. Озоновые дыры возникают потому что в промышленности используются фреоны. Это различные бромиды, хлориды, которые вырабатываются в промышленном количестве. Поднимаясь в стратосферу, они взаимодействуют с озоном и разрушают его. Одна из важнейших научных проблем — понять, почему это происходит и предотвратить. Знание химии этих процессов, которые мы частично изучали в моей диссертации, позволяют нам заполнить «один кусочек паззла» в их понимании. С другой стороны, есть сугубо прикладные области применения подобных исследований, например для создания химических лазеров, имеющих скорее военное применение, потому что там нужны лазеры, которые будут работать в условиях, где нет ни розетки, ни источника электроэнергии. Можно просто смешивать вещества, и при взаимодействии они выделяют химическую энергию, которую можно трансформировать в энергию лазерного излучения.

С точки зрения постановки эксперимента, это газофазная наука. В некотором объёме стеклянной кюфеты мы запускаем специальные газы и смотрим, с какой скоростью там происходят элементарные химические реакции.

Метод изучения — метод магнитного резонанса, который лежит в основе наиболее известной его разновидности, метод ядерного магнитного резонанса. Та же магнитно-резонансная томография (МРТ), которая позволяет сканировать органы с миллиметровым пространственным разрешением. В моей диссертационной работе я использовал метод лазерно-магнитного резонанса, в котором вместо источника радиочастотного излучения используется лазерное излучение. Если вкратце, есть огромный магнит, создающий магнитное поле. Есть небольшая кювета, куда напускаются газы, которые мы изучаем. Все это находится в резонаторе лазерной установки, чтобы при помощи лазерного излучения мы могли регистрировать короткоживущие частицы с магнитным моментом, появляющиеся в этих процессах. У нас есть модели — примерное понимание того, что происходит в атмосфере на высоте 20-30 км. Мы напускаем реагенты, и когда они взаимодействуют, очень быстро появляются именно короткоживущие частицы, которые сложно измерить обычными физическими методами. Благодаря взаимодействию лазерного излучения с этими частицами при определенном значении магнитного поля, мы можем с легкостью их зарегистрировать. По измеренным экспериментальным данным мы определяем важные параметры наших моделей, такие как концентрации короткоживущих частиц, их скорость реакции и т.д. А дальше, для анализа того, что мы увидели, есть целая дисциплина — химическая кинетика. Это такой симбиоз математики и экспериментальных измерений. Благодаря нашим моделям мы глубже проникаем в природу процессов атмосферной химии.

Путь из Новосибирска в Германию

Мой руководитель в Новосибирске, Алексей Чичинин, стипендиат немецкого фонда имени Александра фон Гумбольдта, человек, который посвятил много времени тому, чтобы наладить международное сотрудничество. Мы очень тесно сотрудничали с немецким профессором из университета города Брауншвейг и уже начиная с последних курсов магистратуры мы вместе с моим руководителем ездили в короткие командировки в Германию. Там я начал знакомиться с миром западной науки. Была ощутима разница в оснащённости и в подходе к экспериментам. В аспирантуре я выиграл стипендию DAAD немецкой службы академических обменов и провёл полгода в университете города Брауншвейг. Там я и познакомился со своими будущими коллегами, которые после защиты предложили мне попробовать применить свои навыки в методах микроскопии для изучения иммунологических объектов.

Окунуться в новую сферу исследований — значит опять на какое-то время вернуться к роли догоняющего. Для меня особенно важным стало умение говорить на языке биологов. Это тот же иностранный язык. В биологии огромное количество терминов, определений и вообще понятий. Это один из самых сложных моментов в изучении биологии. Уровень терминологии просто зашкаливает, ведь он отражает сложность и богатейшее разнообразие биологических молекул и процессов. Иммунная система — сложнейшая сеть миллионов игроков — клеток и молекул, у которых разные стадии развития, разный функционал. Всё это многообразие поддаётся пониманию только после многомесячного чтения книг и, конечно, важно общение с коллегами. Первое время мы говорили на разных языках.

Жизнь на уровне нанометров

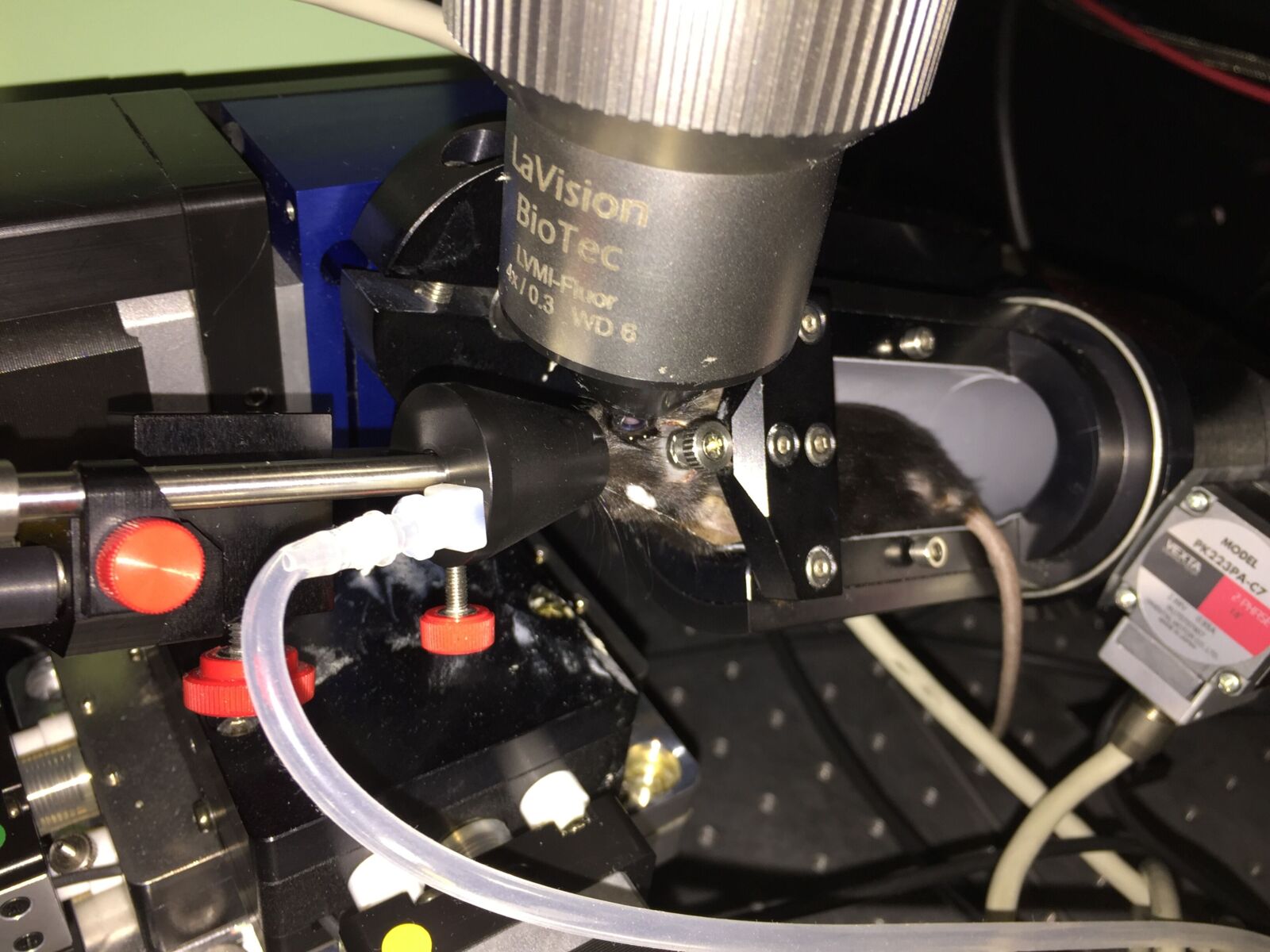

У человека всегда было желание узнать, что же происходит в микромире. Микроскопия развивается очень бурно, особенно в последнее время. Есть настоящие технологические прорывы, и во многом они касаются лазеров, а также меняются детекторы и различные приемы в микроскопии. Изюминкой нашей группы в Немецком ревматологическом исследовательском центре в Берлине является двухфотонная микроскопия. Она позволяет наблюдать за динамикой клеток или за структурой биологических тканей глубоко внутри в органе в реальном времени, малоинвазивно. Вы проникаете в орган за счёт лазерного излучения, можете наблюдать за взаимодействием клеток, за тем, как они «говорят» друг с другом. В традиционной микроскопии используются образцы, приготовленные методами гистологии, когда мы остановили время, разрезали и посмотрели. В live imaging (микроскопия живого организма) всё происходит в реальном времени, так, как оно есть в живом организме. Самое важное — это так называемые эксперименты in vivo, то есть в живом организме. Многофотонные микроскопы позволяют заглянуть в микромир именно в реальном времени. У них высокое разрешение — до 200 нанометров, — вы можете наблюдать за процессами на субклеточном уровне, например, за клеточным ядром и митохондриями.

Мы смотрим на клетки, которые, к примеру, выделяют флуоресцентный белок, они светятся после облучения лазером микроскопа. Фотон — частица света.

При поглощении фотона флуоресцентная молекула белка переходит из низкого в более высокое энергетическое состояние. После очень короткого временного промежутка эта молекула возвращается в исходное энергетическое состояние, испуская избыток энергии в виде частицы света с другой, как правило, большей, длиной волны. Это явление известное в физике как флуоресценция.

И вот за счёт этого вы видите эту светящуюся молекулу в клетке. В обычном конфокальном микроскопе лазер постоянно излучает свет, и вы этим светом облучаете метку и регистрируете флуоресцентный сигнал. В двухфотонном мы используем импульсное лазерное излучение с очень короткой длиной импульсов, чтобы увидеть ту же метку. Не вдаваясь в наукоемкие подробности, принцип двухфотонной микроскопии можно понять из самого названия. Молекула белка должна поглотить два фотона, т.е. две частицы света, чтобы начать светиться. Условия для такого фотофизического процесса можно достичь, если использовать лазерное излучение с гораздо большей длиной волны, к примеру, ближний инфракрасный диапазон, и сверхкороткими импульсами порядка сотни фемтосекунд (фемтосекунда = 10-15 секунды). Инфракрасное излучение позволяет проникать в биологическую ткань гораздо глубже, нежели «однофотонные» лазеры непрерывного действия, а сверхкороткие импульсы обеспечивают существенно более высокий контраст изображения. Таким образом, двухфотонная микроскопия позволяет увидеть метку гораздо глубже внутри биологического органа и значительно четче. Двухфотонная микроскопия значительно улучшила наблюдение за живыми процессами. Сейчас это золотой стандарт в направлениях биологии, где требуется наблюдать, как клетки друг с другом будут взаимодействовать в реальном времени. Вот, кстати, я пока не слышал об использовании многофотонной микроскопии в Казахстане.

Что происходит в воспаленном мозге?

Так как мы занимаемся иммунологией, то целевые органы для нас — лимфатические узлы, селезёнка и костный мозг. Там происходит рождение тех клеток, которые, по сути, создают иммунный ответ и иммунную систему.

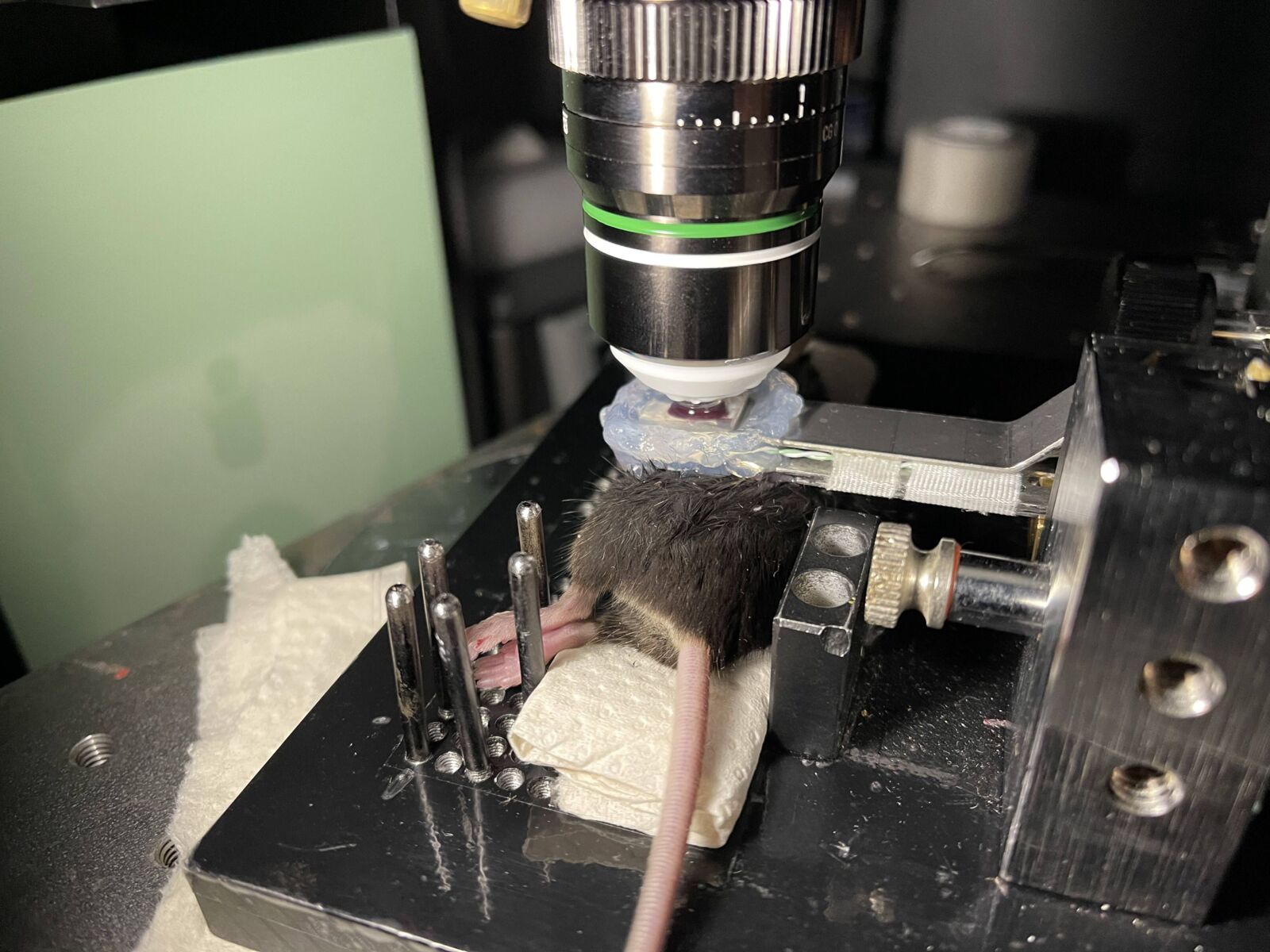

Костный мозг — это та структура, в которой клетки дифференцируются, то есть так называемые стволовые клетки крови разделяются на разные клетки со своим функционалом. Поэтому эти органы представляют самый большой интерес для нас. Также мы изучаем роль воспалительных процессов в развитии нейродегенеративных заболеваний, таких, как рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера. Для этого есть животные модели — в нашем случае лабораторные мыши. Это, как правило, трансгенные мыши (в том числе, «отредактированные» с помощью CRISPR/Cas9), которые были специально выращены с особыми свойствами и изменениями. При развитии подобных заболеваний большую роль играют клетки и молекулы иммунной системы. У нас есть модель, с которой мы работаем при тесной коллаборации с медиками из берлинской клиники Шарите. Там нарушение нервных клеток происходит за счёт огромного, спонтанного выброса свободных радикалов. Это один из способов борьбы иммунной системы против патогенов, когда выбрасываются свободные радикалы, супероксиды кислорода, которые все рушат. Но бывают аутоиммунные заболевания, когда иммунная система считает, что свои собственные клетки являются врагами. Были эксперименты, использующие метод FLIM (fluorescence life-time imaging) — наблюдение за выбросом этих реактивных оксидных частиц. Там измеряется время жизни флуоресценции, испускаемой молекулой NADPH. Это такая молекула, которая очень важна в метаболизме. Она является катализатором процессов метаболизма, и когда мы смотрим на время жизни света, который спускается от этой молекулы, мы можем косвенно наблюдать, как происходит выброс реактивных оксидосодержащих веществ. В биологии все действительно очень непросто, и методы сейчас становятся очень сложными.

Командная работа

Мы работаем в тесном сотрудничестве с биологами, медиками, которые подготавливают сами образцы. Есть специальные протоколы, по которым у мыши можно инициировать, к примеру, тот же рассеянный склероз. Это можно сделать внедрением различных белков, и через неделю-две по специальной балльной системе можно определить, что в мыши развивается болезнь. Затем мы используем это модельное животное, проводим оперативное вмешательство, подготавливаем органы для микроскопии. Очень важны контрольные измерения. В биологии вообще всё безумно сложно. Нельзя изолировать какую-то одну часть, не подключив другие, в микроскопии целого животного (whole animal imaging) мы должны принимать во внимание все органы, даже если рассматриваем только лимфатический узел. Что касается контроля, должна использоваться мышь с идентичным генетическим фоном, за исключением изучаемого заболевания. То есть в подобных экспериментах нужно со всех сторон показать, что это не какой-то артефакт, а настоящий биологический механизм.

Мышь находится под анестезией. Эксперимент может длиться до 4-5 часов с периодичными измерениями до нескольких недель. Бывают модели, когда после пяти часов, по этическим соображениям, ученый должен усыпить животное. А есть эксперименты, когда вы берете одну мышь и изучаете ее в течение нескольких недель. То есть одну и ту же мышку мы рассматриваем в микроскопе в первый день, в первую неделю, во вторую неделю и т.д. Это самая приближенная к реальности модель, подобный подход мы использовали для изучения сращивания поврежденной костной ткани. Мы наблюдали, какие иммунные клетки участвовали в этом процессе.

Есть разные типы анестезии: от внутривенных инъекций до ингаляционных в виде анестезирующего газа. Мы работаем по протоколам, которые были разработаны так, что влияние анестезии на эксперимент минимально. В этом плане мы, как и в любых научных исследованиях, стоим на плечах предыдущих исследователей, то есть используем накопленный ранее опыт.

Наша группа работает в междисциплинарных проектах, где наша экспертиза, собственно, сами методы, то есть это умение работать с лазерами и оптикой. Наш конек — постановка эксперимента. Кроме того, после проведения эксперимента нужно обработать данные. В микроскопии часто нужно разрабатывать отдельно методы анализа — в том числе используя методы deep learning, machine learning (глубокое, машинное обучение). Без них уже никуда, особенно в биологии. Как физику, с анализом мне гораздо проще, потому что нас этому обучали. Мы сами пишем код, алгоритм, который позволяет анализировать изображения. Вот тот спектр, который мы привносим в междисциплинарное поле. А остальное — это наши коллеги, биологи и медики.

Использование неинвазивной микроскопии на людях

У нас есть проекты, в которых мы пытаемся создать методы, когда подобную неинвазивную визуализацию «вживую» можно использовать на людях. Мы использовали метод оптической когерентной томографии, он чуть отличается от двухфотонной микроскопии. Этот метод часто используется в офтальмологии, в изучении структуры сетчатки глаза, а также в изучении суставов. Это очень хорошо, кстати, ложится на стратегическое направление всего нашего научного центра — ревматологию. Если говорить про двухфотоную микроскопию, ее также уже используют в клинических исследованиях. Уже есть публикации и даже готовы приборы, которые позволяют изучать структуру кожи в реальном времени. Там используются методы без флуоресцентных меток, просто за счет взаимодействия лазерного излучения и биологической ткани. Там особый вид взаимодействия, который основан на сложении частот излучения с испусканием света удвоенной энергии, Second-Harmonic Generation (генерация второй гармоники). Структуру кожной ткани также можно смотреть без меток за счет коллагена, который имеет симметричную структуру. Большой вопрос состоит в том, насколько это излучение фототоксично. И это действительно отдельная часть, которую мы должны изучать, ведь лазерное излучение довольно сильное, и, скажем, те дозы излучения, которое мы направляем на мышей, на человеке нельзя использовать, потому что там доза уже близка к опасной. В силу специфики нашего Института мы не занимаемся этим напрямую, но есть группы, которые изучают влияние методов двухфотонной микроскопии на мозг человека. В таких исследованиях используют метод calcium imaging, метод, когда выбрасываются атомы кальция, и мы смотрим за активностью нейронной сети. По функциональной активности нейронов можно судить о вреде лазерного излучения. Вообще это бурно развивающаяся область, и там все только на начальной стадии. Максимальное, что можно посмотреть с помощью таких методов на человеке, — поверхность кожи. И при этом, конечно, используются очень щадящие уровни излучения. Есть также и физические пределы проникновения вглубь. Мышка миниатюрна, все органы очень маленькие, поэтому достаточно проникнуть на один миллиметр внутрь органа, и вы уже многое видите. У человека органы существенно больше, масштабы пока недостаточны. Хотя, на мой взгляд, темп исследований здесь больше зависит от этических ограничений.

Replace, reduce, refine

В Германии этический контроль становится головной болью всех исследователей, занимающихся опытами на животных: долгие экспертизы и заявки. Есть такой принцип трёх R — replace (заменить), reduce (снизить), refine (улучшить). Когда есть возможность не использовать опыты на животных; если нельзя обойтись без них, то сделать их максимально щадящими и уменьшить количество используемых животных. Я человек, который пришёл из физики и увидел, как делаются операции над животным, и могу сказать, что это, конечно, выглядит чудовищно. Со стороны это будет выглядеть даже не как опыты, а издевательство. Но когда понимаешь, что на основе этих знаний мы получаем возможность изучать какие-то заболевания, когда видишь примеры того, что мы, благодаря этому, научились лечить, и очень сильно продвинулись, к примеру, в терапии рака, то, возможно, эта цена не настолько бессмысленна.

Сейчас закручиваются гайки, каждое исследование начинается с написания заявки, которая оформляется около полугода. Надо признать, что эти заявки — очень серьёзный документ, несоблюдение правил осуществления экспериментов над животными и малейшие отклонения от заявленных опытов может привести к уголовной ответственности. Благодаря такому жесткому этическому контролю, жертвы минимизированы и максимально обоснованы. У нас в Казахстане это не так развито, возможно, потому что запроса от общества пока нет и система ещё не дошла до того состояния, когда люди очень глубоко занимаются философией этики экспериментов на животных. Доходит до смешного, что на факультетах биологии, чтобы изучать какие-то органы, лаборанты просто идут на базар, где разделывают туши животных, и покупают у них какие-то части.

Академическая наука и наукоемкий бизнес

У нашей лаборатории хорошо налаженная связь с наукоёмкими компаниями. Допустим, компания, лидер по созданию лазерных установок, создает какой-то уникальный инструмент, к примеру, лазер, и мы для них часто тестируем прототип. У нас есть экспертиза в применении этих инструментов, для компании это ценная информация и обратная связь. Компании важно узнать слабые места своего продукта перед тем, как его продавать. А нам, конечно, тоже выгодно тестировать новые продукты для своих нужд. Новое поколение лазеров, которые используются в микроскопии, настолько сложные, что требуются специализированные компании, которые занимаются их разработкой. Институту выгоднее организовать подобное сотрудничество, нежели самим вкладываться в еще одно наукоемкое направление. Это всё приводит к тому, что ученые становятся востребованы не только в академической науке, но и в индустрии, а особенно в стартапах. Стартапы — такая бурная среда, они затрагивают и нашу область исследований. Вообще подобное сотрудничество с компаниями — экологичный подход к закупкам дорогого оборудования. У нас в Казахстане часто бывает, что сложнейшее оборудование закупается и простаивает из-за отсутствия специалистов.

Связь с Родиной

Я в Германии уже восемь лет. И у меня появилось желание наладить сотрудничество с казахстанскими университетами и институтами, так как очень хочется передать знания и технологии, которым я обучился. К сожалению, я не нашёл такой централизованной программы, по которой я бы мог поехать в Казахстан преподавать. В итоге я сам организовал курс лекций, договорился со своим руководством в Берлине о моем отсутствии на месяц. Процесс организации этих лекций с казахстанской стороной был непростой, только благодаря моим давнишним контактам ещё с Новосибирска мне удалось провести лекции. Это было в 2019 году. Я прочитал интенсивный курс по оптическим методам в современной биологии на биофаке в КазГУ, а также провел семинар в Медицинском университете Астана. С одной стороны, я искал точки соприкосновения, чтобы найти возможность сотрудничества с казахстанскими вузами. В этом смысле я устал быть «заложником» слишком передовых технологий, потому что область, которой я занимаюсь, достаточно узкая и подразумевает наличие не только мощного и современного оборудования, но и инфраструктуры — те же виварии, наличие специалистов, которые смогут делать эти эксперименты, все эти операции, подготавливать мышей. Инфраструктура хромает, причем везде, даже в таком передовом университете, как Назарбаев университет. Вторая цель — популяризация науки — попробовать мотивировать молодых людей, студентов, показать, что есть такой уровень науки и что этим заниматься интересно и перспективно. У студентов часто нет понимания, зачем все это нужно. Я что-то изучаю, а в дальнейшем это как-то вообще нужно для государства, для общества, какую выгоду принесут эти знания людям? Я в своё время очень сильно нуждался в такой мотивации и поэтому хотел поделиться своим опытом. И надо сказать, что я был приятно удивлён качеством студентов. Они очень толковые, интересующиеся наукой. Есть студенты, которые хотят этим заниматься, но пока ещё не очень понимают, в каком направлении двигаться. Человеческий потенциал у нас есть.

Казахстанская наука: пациент скорее жив или мёртв?

Есть ощущение, что он жив. Но при этом он, конечно, скорее выживает. Живёт он за счёт энтузиазма отдельных людей, отдельных учёных, любящих своё дело. Но при этом надо отметить, что, конечно, государство что-то делает, к примеру, грантовая система с международной экспертизой — уже огромный шаг. На мой взгляд, самая большая проблема состоит в том, что наука у нас в государстве, как, наверное, во всех странах постсоветского пространства, не так тесно и не так глубоко интегрирована в жизнедеятельность государства. То есть нам наука не даёт возможность влиять на индустрию и бизнес, на принятие решений. В Германии наука является ракетоносителем новых идей, которые потом тут же внедряются в индустрию и бизнес. С другой стороны, у нас роль учёного не в почёте. Наука — это пока не то, о чем мечтает молодёжь.

Данная публикация стала возможной благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID) в период с 05.03.2021 по 04.07.2021, и был подготовлен в рамках «Центральноазиатской программы MediaCAMP», реализуемой Internews при финансовой поддержке USAID. Проект «Gylym Faces» несёт ответственность за её содержание, которое не обязательно отражает позицию USAID, Правительства США или Internews.

Поддержите журналистику, которой доверяют.