В декабре 2023 года правительство Казахстана удивило всех и заключило с российскими компаниями контракты на строительство новых угольных электростанций общей мощностью 4,6 ГВт.

Это решение было принято всего через 10 месяцев после принятия «Стратегии по достижению углеродной нейтральности к 2060 году». По данным Climate Action Tracker, Казахстан занимает «16-е место в мире по объему выбросов на душу населения и четвертое — по объему выбросов на единицу ВВП» и проводит «недостаточную» политику по сокращению выбросов.

Осы мақаланың қазақша нұсқасын оқыңыз.

Read this article in English.

Загрязнение воздуха продолжает серьезно влиять на крупнейшие города страны, а Алматы регулярно оказывается в заголовках СМИ как один из городов с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферы в мире

Это несоответствие между риторикой и реальностью часто маскируется заявлениями о новых проектах в области возобновляемой энергетики, часто в сотрудничестве с добывающими компаниями или крупными институтами развития.

Это исследование показало, что переход Казахстана на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) тормозится тремя мощными силами: угольным лобби, инертностью правительства и нефтегазовыми компаниями.

Амбиции Казахстана слишком малы?

Для такого государства-экспортера нефти, как Казахстан, ориентация на возобновляемые источники энергии может показаться нелогичной. В конце концов, большая часть валютных поступлений от экспорта приходится на углеводородный сектор.

«Я лично не верю в альтернативные источники энергии, такие как ветер и солнце», — заявил в сентябре 2014 года бывший президент Нурсултан Назарбаев.

Дешевые и доступные нефть и уголь десятилетиями подпитывали экономику Казахстана, а последняя стратегия декарбонизации, похоже, направлена в противоположную сторону. Большинство членов правительства приветствуют этот сдвиг в политике.

По мнению Никоса Мантзариса, старшего аналитика по вопросам политики The Green Tank, цели Казахстана могут быть более глубокими, чем просто стремление к углеродному нейтралитету через пару десятилетий.

«Говорить об углеродной нейтральности к 2060 году не очень амбициозно, если речь идет только о производстве электроэнергии. Они могут представить это как что-то амбициозное, но я не считаю это таковым. Европа будет углеродно-нейтральной к 2050 году, если говорить о всех источниках энергии», — сказал Манцарис „Власти“.

Один из главных вопросов к стратегии 2060 заключается в том, что в ней говорится об «альтернативных источниках энергии», а не о возобновляемых. В их число может входить ядерная энергия, которая, по мнению многих, не обладает таким же эффектом в части декарбонизации, как ветер или солнце. Она также влечет за собой риски поломки, облучения и хранения отходов, о которых в прошлом говорили противники атомных электростанций.

В этом смысле формулировки правительства однозначны.

«Развитие атомной энергетики является неотъемлемой частью плана по сокращению углеродного следа», — заявил в начале этого года Алмасадам Саткалиев, бывший министр энергетики.

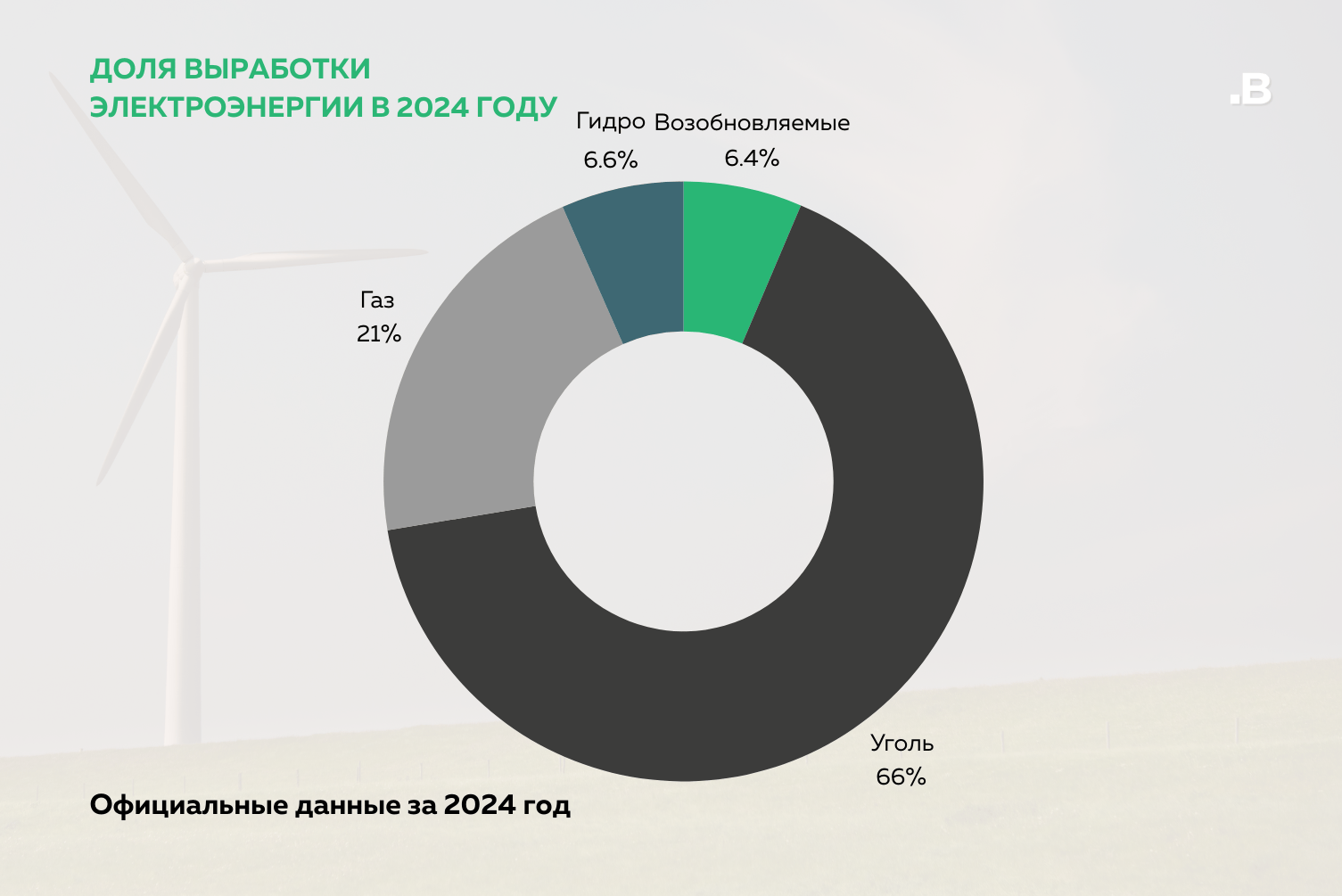

«К 2030 году объем электроэнергии, производимой с помощью ВИЭ, должен составить около 30%. Сегодня он составляет чуть менее 7%. Поэтому внедрение альтернативных источников энергии будет наращиваться», — сказал «Власти» министр экологии Ерлан Нысанбаев.

Жан-Пьер Калленс, старший консультант по проектам в области возобновляемых источников энергии, работающий в Астане, рассказал в интервью «Власти», что потенциал Казахстана в области ветровой и солнечной энергетики может превратить его в регионального лидера.

«У Казахстана огромные ресурсы: много солнца, много ветра. Эта страна может легко стать поставщиком энергии номер один для всей Центральной Азии, если она сделает серьезную ставку на возобновляемые источники. Для этого необходимы долгосрочное видение правительства на ближайшие 20-30 лет и, что очень важно, финансы и качественное регулирование», — сказал Калленс.

Как утверждается в анализе 2024 года, «Казахстан имеет потенциал для увеличения доли экологически чистых ветровых и солнечных источников электроэнергии как минимум до 20% к 2030 году, что выше текущего целевого показателя в 15%. Это позволит уменьшить зависимость от угля, повысить надежность энергосистемы и создать независимый сектор производства электроэнергии».

Но что мешает долгосрочному видению возобновляемых источников энергии? Наше исследование выявило три причины, тянущие отрасль энергетики в разные стороны: угольное лобби, министерства и правительственные ведомства, а также нефтегазовые компании.

Угольное лобби на протяжении десятилетий удерживало контроль над энергетической отраслью в части производства электричества и тепла, действуя совместно с распределительным лобби и высшими эшелонами власти.

Правительство, через министерства и их организации, стало вкладываться в проекты возобновляемой энергии, чтобы использовать инвестиции и распределять ресурсы в своих интересах, даже если эти станции в итоге окажутся неэффективными или вовсе не будут завершены. Такая стратегия лишь создает условия для извлечения ренты госучреждениями и аффилированными с ними бизнесменами.

Нефтегазовые компании, в свою очередь, использовали некоторые инвестпроекты ВИЭ либо для подпитки собственных добывающих мощностей, либо для «зеленого отмывания» своей репутации.

Три описанных нами аспекта — это часть более фундаментальной проблемы отсутствия у правительства программы по экологичному энергоснабжению страны. В результате граждане не могут сделать справедливый выбор между участниками рынка. Они не могут выбрать между более дешевыми или менее загрязняющими вариантами, или вариантами, которые удовлетворяли бы и их кошелек, и потребность в чистом воздухе.

Угольное (и газовое) лобби

Правительство пошло на поводу у угольного лобби, потратив миллиарды на модернизацию угольной инфраструктуры, что привело к ограничению выгод для населения и огромным доходам для угольных компаний.

В то же время правительство не спешит строить газораспределительную сеть в северных регионах страны. Это, по мнению лоббистов газовой отрасли, могло бы обеспечить движение страны к более зеленой энергосистеме.

Теперь план правительства по строительству новых угольных электростанций (при неоднозначной помощи российских компаний) включает перспективу их переоборудования в газовые. Потенциально это может более чем вдвое увеличить стоимость энергетической инфраструктуры, которая все еще не может сделать производство в Казахстане более экологичным.

«Угольные станции, которые в 2024 году было решено строить в Казахстане, рассматривается как временная мера — для обеспечения и покрытия дефицита в электроэнергии до запуска крупных объектов. Все три новых станции в перспективе могут быть переведены на газ», — сказал Саткалиев «Власти».

По мнению экспертов, в этом нет никакого смысла: это приведет к ненужным расходам и затянет процесс декарбонизации.

«Строить новые угольные электростанции сейчас с идеей перевести их на газ через несколько лет, на мой взгляд, бессмысленно. Когда вы строите электростанцию, она строится не на шесть месяцев, а на 50 лет. Это пустая трата денег», — сказал Калленс.

Этот план, по сути, отложит декарбонизацию энергетического сектора. Учитывая значительное и постоянное снижение затрат на установку мощностей ВИЭ, инвестиции в новые угольные или газовые станции будут экономически нецелесообразными.

«Это полная чушь с инженерной и финансовой точек зрения», — подчеркнул Калленс в интервью «Власти».

Круговорот государственных денег

За последние пять лет Банк развития Казахстана профинансировал 10 инвестиционных проектов ВИЭ c общей мощностью 709,8 МВт. Совокупный объем инвестиций составил 179 млрд тенге ($355 млн).

«Власть» связалась с одним из инсайдеров отрасли, который на условиях анонимности рассказал, что из-за низких цен будет сложно развить активный частный сектор в сфере возобновляемой энергетики.

«В основном все ветряные проекты в Казахстане поддерживаются государством», — заявил источник.

Экономист и бывший глава KEGOC Асет Наурызбаев рассказал «Власти», что для потребителей сейчас нет ничего дешевле возобновляемой энергии.

«Она просто выигрывает в цене у любого традиционного источника. И никакой государственной поддержки уже не нужно», — говорит Наурызбаев.

Но соглашения между компаниями и правительством, по словам Наурызбаева, непрозрачны.

«[В Казахстане] сейчас нет низких тарифов на ВИЭ, [хотя на глобальном рынке они низкие]. Один такой случай [у нас] был по рынку, все остальные выше рынка в два раза. Вместо 2 центов соглашения подписываются по 5 центов. Это настоящее экономическое порно, с насилием», — говорит Наурызбаев.

Экономист Алмас Чукин, который также имеет опыт работы в частных проектах по возобновляемой энергетике, согласен с этим.

«Участники рынка были вытеснены государством. Сначала механизмы рынка ВИЭ были очень эффективными. Аукционы были регулярными, открытыми и прозрачными», — сказал Чукин в интервью «Власти».

«Потом на аукционы стали приходить зарубежные гиганты [в основном российские и китайские компании] и начали работать без всяких местных партнеров. Вторая вещь, которая сильно изменила рынок — это доминирование межгосударственных сделок. Такие контракты заключаются через президента без всяких аукционов, без всякой правовой базы».

Все это привело к ущемлению местных частных производителей, говорит Чукин.

В качестве примера сделок между правительствами можно привести соглашение, которое Казахстан подписал с компанией Masdar из ОАЭ о строительстве ветропарка мощностью 1 ГВт.

«Там процесс построен в обратном порядке: сначала они подписывают соглашение, а потом обсуждают техническую часть и цену», — говорит Чукин.

По мнению Наурызбаева, подход правительства должен быть обратным.

«У государственных органов нет ни единой модели развития энергетической отрасли. Они ориентируются на поручения президента и подгоняют показатели развития к тем цифрам, которые он обозначает. Есть компании, которые делают модели по заказу, с заданными заказчиком условиями и переменными», — говорит Наурызбаев, добавляя, что в других странах этот процесс выглядит иначе.

Причина того, что итоговые цифры важнее экономики проектов по возобновляемым источникам энергии, заключается в том, что правительство использует инвестиции в проекты по возобновляемым источникам энергии как способ вливания дешевых денег в экономику.

«Компании получают деньги под низкий процент от Банка развития Казахстана, который напрямую берет их у министерства финансов. Деньги остаются в тенге, а значит, им не грозит девальвация или инфляция. После того как электроэнергия продается государственным компаниям по высоким тарифам и далее потребителям, деньги, по сути, возвращаются государству в виде прибыли и налогов», — говорит инсайдер из отрасли.

Эксперты сходятся во мнении, что этот перевернутый процесс полезен только для балансировки бюджета, а не для стимулирования декарбонизации.

«”Самрук-Казына” заинтересован в общем количестве ветряных электростанций, а не в их качестве или своевременной сдаче. Фонду просто нужно разгонять оборотный капитал. А будет ли станция работать или нет — неважно. Чем больше они вкладывают в такие проекты, тем больше зарабатывают».

«Зеленое отмывание» как корпоративная стратегия

Крупнейшие промышленные предприятия Казахстана энергозависимы и нуждаются в постоянных поставках электричества. Компании, которые ведут добычу ископаемого топлива или производят сталь, потребляют около половины всей электроэнергии, производимой в стране.

Стремясь сократить расходы на топливо для своих предприятий, некоторые из этих промышленных гигантов начали инвестировать в проекты ВИЭ, привязанные к их производствам.

«[Британская нефтяная компания] Shell или Eurasian Resources Group строят ветряные электростанции для себя. Если они устанавливают 200 МВт, то точно знают, что смогут их употребить. ERG строит объект в Хромтау, и все это пойдет на Хромтауский горно-обогатительный комбинат. Их не будет волновать тариф, установленный для этой электроэнергии. Они просто включат стоимость электроэнергии для своих печей в стоимость экспортного контракта на хром. Поэтому они всегда будут в прибыли», — рассказал Власти инсайдер отрасли.

По словам Наурызбаева, компаниям выгодна энергетическая стратегия, ориентированная на их потребности.

«Традиционные производители электроэнергии входят в ассоциацию угольной энергетики. Энергетическая стратегия Казахстана была написана как бизнес-план для этих компаний», — говорит Наурызбаев.

Несмотря на то, что основное внимание уделяется традиционному производству электроэнергии, микросети используются наряду с промышленными проектами.

«Небольшие пулы солнечных и/или ветряных электростанций — очевидное решение для крупных производственных компаний», — говорит Наурызбаев.

Однако без поддержки государства они не будут подключены к электросети, в результате внутренний спрос останется неудовлетворенным.

Одним из решений может стать строительство большого количества небольших ветряных и солнечных электростанций.

«Должно быть 50 проектов со средней операционной мощностью 35 МВт. Для ветра, например, это означает, что установленная мощность каждого проекта должна составлять около 110 МВт», — сказал Наурызбаев.

Цель, по мнению Наурызбаева, должна состоять в том, чтобы разнести эти станции по территории всей страны и сделать их независимыми друг от друга. Это позволит предотвратить разрывы в генерации электроэнергии, которые, в том числе, могут быть вызваны погодными условиями.

«Узкие места» и их решения

Вопреки прогрессу на рынке возобновляемых источников энергии, узкие места в Казахстане все еще препятствуют развитию конкурентной среды.

По словам Наурызбаева, одним из главных недостатков нынешнего рынка ВИЭ в Казахстане является чрезмерная фрагментация сети распределения.

«Наш рынок очень сегментирован. У нас более 50 производителей электроэнергии, но они не конкурируют друг с другом. Они согласовывают свои тарифы с министром энергетики... в его кабинете», — говорит Наурызбаев. «Это не публичные слушания, поэтому мы не знаем, что лежит в основе этих переговоров».

По мнению эксперта, кулуарную практику можно сделать более прозрачной с помощью открытых тендеров.

В одном из недавних выступлений бывший министр энергетики Саткалиев заявил, что в ближайшие годы ожидается рост мощностей возобновляемых источников энергии.

«Порядка 6,6 ГВт новых мощностей ВИЭ будут введены за счет аукционов, которые проведут до 2032 года. Еще около 5-6 ГВт новых мощностей будет введено за счет крупных проектов с крупными инвесторами — каждый мощностью более 1 ГВт», — заявил он.

Среди этих мощностей будет ветряной проект компании Masdar и ветряная электростанция компании Total.

Саткалиев также пояснил, что эти проекты «не будут использовать деньги из бюджета». Вместо этого расходы будут нести компании, а также финансовые институты, такие как Банк развития Казахстана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Но если брать за основу прошлый опыт, то эти новые проекты будут создаваться либо нацкомпаниями, тратящими «квазигосударственные» деньги (выданные Банком развития Казахстана), либо крупными корпорациями на основе межправительственных соглашений. Это практически не оставит места для участия мелких инвесторов.

Вместо этого отраслевые эксперты предлагают более активно привлекать к процессу коммерческие и инвестиционные банки, чтобы гарантировать правильное распределение средств и своевременную поставку.

«Лучший путь вперед — это частное финансирование. Потому что в проектах с частным финансированием вы не можете увеличивать бюджет по своему усмотрению. Допустим, стоимость проекта мощностью 10 МВт составляет 10 млн евро. Строители должны придерживаться этой цены. Они не могут в порывах безумия увеличивать бюджет. Банк, указав на финансовый план, скажет им “нет”», — говорит Калленс.

Он утверждает, что если заставить банки нести финансовый риск в рамках проекта, то строительство будет идти быстрее.

«Как только проект начнется, банк будет с нетерпением ждать его завершения и производства первых киловатт-часов на выделенные им деньги».

Учитывая географию Казахстана и потребление электроэнергии, эксперты считают важным децентрализовать производственную базу. Однако это планируется без учета ВИЭ.

«Недавно власти выступили с концепцией кластерного развития энергетического сектора. Государство заявило, что будет развивать все: и уголь, и атомную, и возобновляемую энергетику. Это анекдотическая ситуация, потому что нам, как потребителям, нет никакого смысла поддерживать дорогие источники энергии», — подчеркивает Наурызбаев.

Наконец, одним из структурных недостатков является стареющая энергетическая инфраструктура, которая снижает рентабельность из-за потерь в сетях. Она значительно превышает 5%, установленные Международным энергетическим агентством.

«Бизнес не войдет во многие проекты из-за потенциально больших потерь на километр передачи по сети. На 100 км транспортировки теряется обычно 10-15% энергии. И это неизбежно, потому что сеть расположена слишком далеко от некоторых регионов, где есть потенциал для развития ветроэнергетики», — сказал Власти инсайдер отрасли. «Только государство может позволить себе терять деньги на этих проектах».

Сложный ландшафт казахстанской возобновляемой энергетики требует от правительства сосредоточиться на создании более благоприятных механизмов для рынка, и взять на себя обязательства по оптимизации сети и инвестированию в инфраструктуру.

Несмотря на то, что государству придется преодолеть трехстороннее давление для удержания возобновляемых источников энергии и сохранения ориентации на ископаемое топливо, оно все еще находится в наилучшем положении, чтобы направить Казахстан на путь устойчивой декарбонизации, считают отраслевые эксперты.

Поддержите журналистику, которой доверяют.