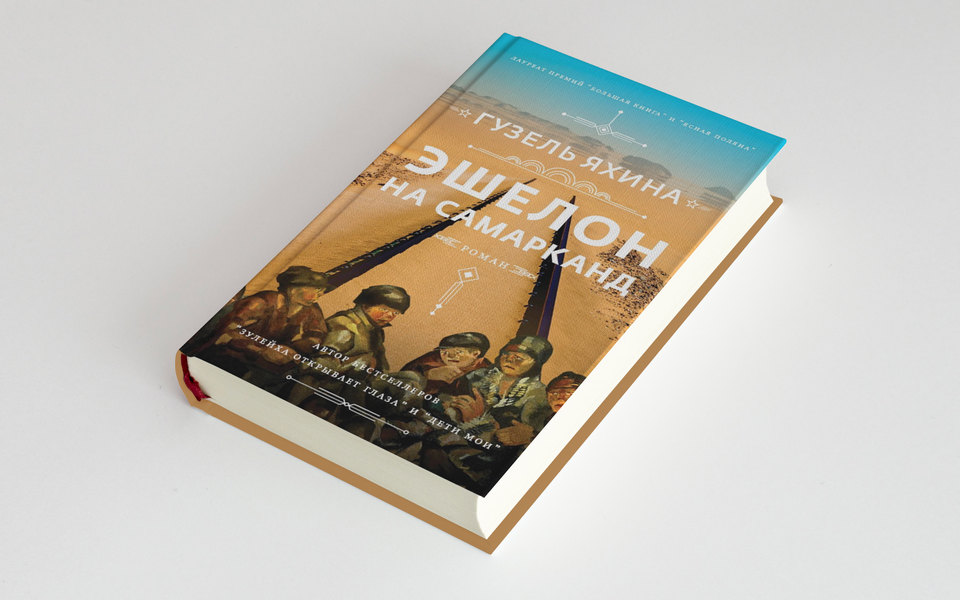

Гузель Яхина – российская писательница, автор трех романов, первым из которых стал «Зулейха открывает глаза», опубликованный в 2015 году. В апреле этого года у Яхиной вышел третий роман, «Эшелон на Самарканд», рассказывающий об эвакуации детей из голодного Поволжья. Мы решили поговорить с Гузель о новой книге, многочисленной критике и отношении к советской власти – главном герое всех её произведений.

— Планируете ли вы писать еще книги о раннесоветском периоде в Поволжье или ограничитесь нынешним «триптихом»?

— Зарекаться не буду: мне невероятно интересно это время – ранние советские годы, первые два-три десятилетия советской власти. Пока у меня есть мысли о четвертом романе, но я ещё не готова их озвучивать, поэтому давайте я скажу так: мне кажется, и я надеюсь, что три моих романа, написанных и вышедших, с одной стороны, конечно, исторические, но с другой стороны, всё же не только. Например, роман «Зулейха открывает глаза» – не просто о судьбе татарки в раскулаченном 1930-м году, отправленной из Поволжья в конкретную точку на карте в Сибири, а всё же, в том числе, роман о том, как вылупляется женщина. Из патриархального мира, из мифологического, религиозного, языческого сознания вылупляется в современный день, и вот это движение женщины, путь женщины описаны в романе. Второй роман, «Дети мои», тоже, казалось бы, исторический: он написан на материале о немецком Поволжье, но он также – о человеке, который стремится убежать от времени, спрятаться от исторического процесса, но ему это не удается, потому что нельзя жить в стране, будучи свободным от её истории. А третий роман, «Эшелон на Самарканд», он тоже исторический, рассказывает о конкретных событиях: эвакуации детей из голодающего Поволжья в Туркестан, но я также надеюсь, что есть в нём и неисторические мотивы, а именно – это роман о советском феномене, о том, как я понимаю советское, о двойственности советского режима. Без привязки к конкретному временному отрезку, а в целом о том, каким он был и каким я его понимаю. Я надеюсь, что это видно читателю.

— Вы интересно распределили характеры главным персонажам. Было ли это решение случайным, или оно связано с (несомненно радующим) «трендом» на сильных женских персонажей, пускай и в условиях исторического романа?

– Характер Белой, действительно, очень сильный, я его таким рисовала: это «мужчина в юбке», детский комиссар, который сопровождает эшелон до Самарканда, и это женщина с совершенно железной волей, принципиальная до мозга костей, бессердечная, как камень, – так она сама себя называет. Женщина, которая руководствуется не велениями сердца и души, а исключительно разумом, статистикой, знаниями, цифрами и собственным профессиональным опытом. Характер героини связан, несомненно, с духом времени, о котором я пишу, потому что, как я понимаю, 20-е годы прошлого века были временем сильных женщин.

Тогда началась стремительная эмансипация российских женщин, она была спущена сверху, в отличие от эмансипации в Западной Европе, к примеру, где это всё исходило снизу, из общества. Российское общество же получило такой дар, можно сказать, и это началось с весны 1917 года, когда российским женщинам дали избирательное право: новая власть нуждалась в голосах, голосах избирателей-женщин. Тогда же, в 1920 году женщинам «подарили» право на аборты. Аборты были впервые разрешены в России, и так Россия стала первой страной в мире, где легализовали аборты, а аборты – это вообще первое и главное условие женской эмансипации. Эмансипация сильно поддерживалась идеологией, потому что одна из главных идеологем коммунистического режима – это равенство мужчины и женщины во всём. Два образа – одинаково сильных, мощных и идущих вперёд – мускулистая женщина и мускулистый мужчина, как мы это видим в статуте Мухиной «Рабочий и колхозница». Очень скоро российская женщина была нужна уже не только как избирательный ресурс, но и как трудовой. Поэтому тренд на сильную, здоровую, рабочую женщину всегда наблюдается в советской идеологии, и это касается, в первую очередь, конечно, кинематографа, который был для коммунистических вождей важнейшим из искусств.

В чем-то об этом же роман «Зулейха открывает глаза», потому что эмансипация восточной женщины началась тогда же, сразу после революции. Не мне вам рассказывать про движение Худжум, снятие паранджи, про то, как женщины в Туркестане обретали право учиться и получать высшее образование. В «Эшелоне» я описываю судьбу конкретной женщины – комиссара Белой. Мне показалось интересным сделать её воспитанницей детского приюта при монастыре, то есть предполагалось, что она в будущем может стать монахиней, и вообще весь её образ такой чистый, белый. Она бесплодна, и вся её женская, материнская сущность обращена не на своё дитя, которого у неё быть не может, а на детей Советского Союза. Можно сказать, она такой рыцарь, который сражается за этих детей. Сцены, описывающие предысторию Белой и её путешествие в Чувашию, сцены, объясняющие читателю суровый характер Белой, эти сцены были написаны в романе первыми. Очень долго роман не складывался, я не очень понимала, как его начинать, все попытки были неудачными, и всё не нравилось. И вот я сидела с этим огромным массивом собранного материала, не очень понимая, как этот материал укладывать в сюжет, и первыми вдруг написались эти главы, почти документальные, про то, как комиссар Белая в Чувашии наблюдает убитые голодом чувашские деревни и после этого решает заниматься эвакуацией детей. Эти главы подсказал сам материал, потому что они основаны на реальном путешествии борца с детской беспризорностью и голодом Аси Калининой. Так появилась комиссар Белая, и я поняла, что раз есть такая женщина-комиссар, то завяжется любовная линия, и было очень интересно сделать такую пару «наоборот» – чтобы мужчина был мягкий, нежный, эмоциональный, трепетный, очень ранимый и импульсивный, а женщина была бы его суровым противовесом.

– Как думаете, кем бы работала Белая в наше время?

– Слишком фантазийно переносить литературных героев в сегодняшний день, но думаю, что Белая могла бы быть политиком. Не знаю, правда, как долго она бы продержалась.

– «Эшелон» очень кинематографичен. Писался ли он заведомо с расчетом на экранизацию?

– В принципе, кинематографичность – мой способ творческого мышления. Я по второму образованию сценарист, и мне легче историю увидеть и пересказать увиденное, чем развивать какой-то философской мыслью. В основе тех кинематографических картин, которые я рисую в романе, – либо правда, найденная в источниках, либо символизм, который я закладываю. Если говорить об источниках, то это, например, расположение казанского детского эвакоприёмника №1 в бывшем дворянском собрании, то есть во дворце. Это не придумка автора для красоты картинки, а правда. Я нашла это в архивных документах в Государственном архиве Республики Татарстан. Там, в бывших бальных залах и парадных гостиных, среди былого великолепия лежат дети. Посреди статуй с отколотыми носами и огромных фресок, изображающих еду, лежат голодные, полунагие дети. Или какие-то детали, похожие на выдумку автора, но таковыми не являющиеся: например, человек, одетый в бочку, среди толпы беженцев. Такое действительно было: я нашла это в докторской диссертации Вячеслава Александровича Полякова на тему голода в Поволжье. А символы: когда чекисты привозят к эшелону яблоню, срубленную под корень, потому что они не успели собрать яблоки с дерева, а хотелось их детям привезти. Конечно, это символ. Символ того, как, собственно, государство забирает еду у крестьян, срубая под корень всё, что они возделывают. Эта яблоня больше никогда не принесёт ни одного яблока – она отдаст всё, что у неё сейчас на кроне, и умрёт в топке паровоза. Точно так же погибнет часть крестьянства, которая уничтожалась тогда достаточно планомерно. Или символ – дети в детском доме, одетые в треуголки и маскарадные костюмы, отсылающие куда-то к 17-18 векам. Для меня это тоже символ – странной ненормальности происходящего. Мне хотелось эту ненормальность подчеркнуть и обострить: это ненормально – отдавать детей в детские дома, забрасывать их на ступеньки уходящих поездов, оставлять их лежать на ступенях детского дома, ну и так далее. Поэтому некоторые детали доводят ненормальность до абсурда: дети, одетые в бархатные камзолы с хрустальными пуговицами на голое тело, надеюсь, не развлекают читателя, а дают ему шанс подумать.

– Нельзя не отметить, как безболезненно для читателя рассказана история о довольно страшных событиях. Как думаете, если бы этой мягкости, любовной линии, препятствий, которые главный герой преодолевает практически без потерь, не было, книга бы хуже читалась и продавалась? Почему вам показалось необходимым рассказать об этом историческом периоде так, а не иначе?

– Болевой порог у каждого разный, и я это поняла сейчас, получая отзывы от читателей. Отзывов много – жаловаться не могу. Люди пишут в директ, пишут отзывы в социальных сетях. Кому-то роман действительно кажется достаточно комфортной сказкой, с которой можно приятно поразмышлять о событиях столетней давности, а для кого-то это материал очень болезненный и страшный. Люди пишут о том, что не могут читать его сплошняком, читают с перерывами и перекурами. Кто-то не может читать определенные главы: несколько женщин мне признались, что не смогли прочесть главу про то, как умирает Сеня-чувашин – мальчик, умирающий от голодного истощения. Мне очень хотелось, чтобы книгу читали – читали до конца, чтобы материал в читателя всё-таки вошёл. Нельзя было делать так, чтобы её оставляли после первых глав, недочитанной.

Я помню свои читательские впечатления о книгах, где массовый голод – основная тема. И это впечатление отторжения. Что, на самом деле, правильно: здоровая психика отторгает эту нечеловеческую тему массового голода. Я помню, как читала буквально через не могу «Солнце мёртвых» Ивана Шмелёва. Эта книга пахла безумием. Я помню, как читала так же через не могу «Голод» Кнута Гамсуна – тоже хотелось книгу отложить. Помню, как хотелось пролистнуть некоторые главы и страницы романа «Благоволительницы» Джонатана Литтелла. Там, правда, речь идёт не о голоде, а о Второй мировой, о том, что происходило на фронте, в концлагерях, как «окончательно решали» еврейский вопрос. Эта тема настолько же страшная, как тема массового голода. И мне хотелось, чтобы в моём романе эта тяжелая тема была обёрнута, если угодно, во что-то, что позволит с этой темой эмоционально справиться. Оборачивала я её, во-первых, конечно, в приключенческий сюжет. Я думала о том, что эту книгу могут читать подростки.

В этом есть, пожалуй, даже помощь читателю. Я специально старалась усиливать жанровые элементы в тексте, чтобы сделать этот текст читаемым и для подростков. Пусть сейчас подросток 15-16 лет, прочитав этот текст, скорее, поймёт его как приключенческий роман, но, может, он вернётся к нему лет через пять или десять и прочитает уже как серьёзный текст о трагедии голода.

Поэтому для меня стояла задача проложить эту границу, за которой начинается нечитаемое и отторгающее читателя. Её я прокладывала очень осторожно, наощупь. Это один момент. А второй – здесь же, к этому же вопросу, но немного с другой стороны. Мне было очень важно сохранить уважение к тем жившим на самом деле детям, которых я описываю в романе, или кусочки судеб которых, или реплики которых использованы в романе. Ведь я их не просто придумывала, а очень многое взяла из источников и понимала, что пишу о тех детях, что были живы когда-то. Тот же Сеня-чувашин, лежачий от голода, которого в кошмарах преследует огромная Вошь. Это из мемуаров всё той же Аси Калининой: этот мальчик был, он жил под Пензой, и он сошёл с ума от своего кошмара. Или девочка по кличке Пчёлка, которая постоянно фантазирует об огромных количествах сладкой еды, мёда, патоки, воска. Про неё я тоже читала в одной из мемуарных книг. Или мальчик по прозвищу Карлёнок, родители которого уехали на Юпитер: это тоже реальная история с «отъездом на Юпитер» крестьян. Мне было очень важно не расчеловечить этих детей. Вот здесь я вспоминаю интервью с авторами, писавшими, к примеру, о блокадном Ленинграде. Это тема о том, как не расчеловечить людей, о которых пишешь, как не сделать из них монстров или, извините, ходячих мертвецов, а оставить детей - детьми. Ещё я думала о такой теме, как реклама детей, больных раком, ведь это очень сложно – создать такую рекламу.

А если сделать эту рекламу слишком радостной, будет непонятно, о чём она. И вот как нащупать ту грань, за которую нельзя заходить, и такой рекламой пробудить в людях какие-то чувства, заставить их помочь – вот об этом я тоже думала. Порой я сравнивала свой роман с такой социальной рекламой, старалась находить в ней какие-то ответы для себя.

Есть очень много вещей, о которых можно было бы рассказать, шокируя читателя, например, о детских убийствах – как дети убивали друг друга, – но я этого делать не стала: материала об этом достаточно. Можно было рассказать о том, как юные матери 14-15 лет убивают новорожденных детей. Есть история, совершенно реальная, про девочку, которая родила ребёнка в 15 лет, сожгла его в печи и золой постирала бельё. Много этого кошмара, который можно было, конечно, включить в текст, чтобы шокировать читателя, выкрутить читательские эмоции до максимума через шок, но мне показалось, что этого делать не следует. Как и не следует писать много о детской наркомании, алкоголизме. Все эти темы в романе есть, но они очень аккуратно обозначены: в кличках детей, в их репликах, диалогах, коротких описаниях судеб, но это спрятано и открывается внимательному читателю.

– Вопрос к вечным спорам, идеализируете ли вы в своих книгах Советский Союз или демонизируете его. Как вы думаете, должен ли писатель быть нейтрален в описании исторических фактов или такая безоценочность априорно невозможна?

– Ну, я думаю, что слово «должен» здесь не совсем подходит, потому что писатель никому ничего не должен. Может быть, он в чём-то должен той теме, на которую замахивается, может быть, он должен в чём-то тем реальным людям, о которых пишет, а может, вообще никому ничего не должен. Я бы сказала, что сама я стараюсь смотреть объёмно, сохранять взвешенную позицию. Это не значит, что я никоим образом не выражаю свою позицию, но я стараюсь выражать её максимально аккуратно. Можно использовать роман, чтобы озвучивать какую-то свою политическую позицию очень явно и колко, кто-то это делает, а можно попытаться взвешенно посмотреть на тему с разных сторон. И вот в этом взвешенном взгляде, мне кажется, есть зерно того, как нужно относиться к нашему прошлому. Потому что в советском прошлом, с одной стороны, очень много трагического, кровавого и преступного, а с другой – очень много светлого, душевной эйфории, прогрессивных толчков. Именно из-за этой двойственности мы не можем разобраться с нашим отношением к советскому прошлому. Мне кажется, что моя позиция явно видна: если у дверей детского приёмника валяются десятками, а порой и сотнями бездомные дети, оставшиеся без родителей и крова, – чья тут вина, как не государства? Если в ссыпном пункте собирают миллион пудов зерна, в то время как за забором этого пункта люди пухнут от голода, – что это, как не выражение авторской позиции? Другое дело, может быть, не все это так считывают, но я могу разъяснить. Думаю, что здесь очень важно отойти от назидательности. Должно – действительно должно – быть место для читательской мысли тоже. Нужно дать читателю самому домыслить и понять какие-то вещи, сформировать отношение - самостоятельно.

Вот, к примеру, есть в романе сцена, где к поезду работники ЧК привозят в больших объёмах какое-то продовольствие и лекарства. Они привозят их в больших мешках, пузырьки с лекарствами в них разбиты, и очки аптекарские какие-то лежат, и нарукавники. То есть понятно, что все эти лекарства были ночью просто экспроприированы в какой-то аптеке. Что стало с бедным аптекарем? Вот вопрос, где читательское воображение вполне может дорисовать эту картину. Что стало с теми людьми, у которых были отобраны все эти продукты – курицы, вобла, сушеные ягоды? Ведь эти люди сами скоро умрут от голода. Я это пространство для читательской мысли стараюсь оставлять. Или другая сцена, где на том же ссыпном пункте работники занимаются присвоением излишков. Ведь это же совершенно бесчеловечно. И тут, мне кажется, не требуется ещё больше авторской позиции, чтобы показать бесчеловечность этого шага. А этот самый человек с железным протезом вместо руки, который командует ссыпным пунктом? Ведь это не что иное, как железная рука государства. Единственное, что в помощь, в подсказку даётся позиция фельдшера Буга – человека, рождённого задолго до революции, который удивительным образом ближе всего к нам сегодняшним. Его сознание не определено коммунистической идеологией. Это человек, который хорош сам по себе. Его мысли, я надеялась, могут быть близки мыслям читателя. Когда Буг приходит в шок оттого, что на этом ссыпном пункте собрано миллион пудов зерна, в то время как голодает вокруг всё Поволжье, – это ведь и шок читателя тоже. Или когда он говорит, что доброта, которая творится вокруг – это доброта шиворот-навыворот, что так быть не должно. Нельзя считать добротой выделение детям обуви и одежды, если эти дети вообще почему-то остались без одежды и обуви. Нельзя считать добротой, если к поезду привезли чьи-то раскуроченные мебеля, если кто-то остался без этой мебели – а то и если вообще выжил.

Все в романе двойственны. Я постаралась выстроить роман так, чтобы поначалу Деев вызывал бы исключительно добрые чувства и сочувствие читателя, но уже в первой сцене в Свияжском ЧК у Деева проскакивают мысли, которые, мне кажется, должны насторожить читателя. Если Деев, общаясь с чекистами, говорит: «Давайте мы быстренько ночью всё экспроприируем у кулаков, потому что кулак обрастает едой, как зверьё – шерстью: сколько ни брей, всё равно лохматый». Деев искренне считает, что кулаков можно и нужно обирать. Эта позиция, мне кажется, достаточно странная. А потом, ближе к концу романа, когда у Деева проносятся в голове воспоминания о его профессиональном прошлом, о том, как он работал в продуктовой армии, подавлял женские бунты, как оборонял продовольствие города от голодающих же горожан и при этом их убивал. Это и есть та самая двойственность режима: эти убийства на его совести, это кровь невинных людей на руках Деева. Он никогда не желал брать в руки оружие и убивать, но при этом он это делал, и делал достаточно много. А с другой стороны, мы видим ипостась героя, потому что детей Деев спасает по собственной воле, с горящим сердцем, страстно желает довезти их до Самарканда, совершая для них настоящие подвиги. В этом мне видится сущность советской власти. Я её всеми силами старалась отразить как в главном герое, так и во всех второстепенных персонажах – хоть в чекистах, хоть в басмачах, хоть в белоказаках есть разные ипостаси.

Если говорить ещё о главных смыслах романа, то, конечно, я вкладывала, что в глубине даже самого сурового и жестокого сердца может быть это человеческое зерно, что оно может проявиться. Это роман о том, как все эти люди вместе спасают детей и как человеческое желание спасти ребёнка на какое-то время обнуляет социальную вражду, иначе общество бы просто не выжило.

– Уточню один момент: некоторые книжные критики пишут о том, что с каждым новым романом после обвинений в ваш адрес от ярых защитников Союза вы всё более и более смягчаете в тексте свою позицию. Вы с этим не согласны?

– Не знаю, мне кажется, последний роман, «Эшелон на Самарканд», самый жёсткий из всех трёх. Даже и во втором романе, «Дети мои», совершенно однозначно показано отношение и к Сталину, и к режиму в целом, и я просто постепенно разбираюсь с теми вопросами, которые для меня стоят в советском прошлом.

– Ваши книги вообще неизменно натыкаются на критику, эквивалентов которой мы редко наблюдаем в адрес авторов мужского пола. Как вам кажется, это всё-таки связано с предвзятостью к тому, что вы – нерусская женщина, пишущая на спорные и травматичные для страны темы?

– С тем, что я женщина, это, по-моему, не связано вообще никак. Здесь пол не имеет никакого значения. А что касается национальности, то, удивительным образом, тема национальности всплыла буквально в последние месяцы. Мне сейчас 43 года, и никогда за всю мою жизнь я не сталкивалась с темой национального. Но почему-то получилось так, что в последние годы эта тема настолько обострилась, что она зазвучала даже в обсуждении моих романов и меня лично. Для меня это удивительно – я себя воспринимаю как русский писатель татарского происхождения. Обычно так меня обозначают при выступлениях за рубежом, и я, пожалуй, с этим соглашусь. В последние несколько лет получаю одновременно обвинения и в татарофобии, и в русофобии, но в целом давайте отнесём это к обострению национального вопроса.

Что касается третьей части вопроса, про травматичные для страны темы, – конечно да. Конечно да, и территория исторической памяти, на которую заходит третий роман, – это тема совершенно больная. Мне кажется, что вокруг этой темы о болезненных страницах прошлого и строятся все эти конфликты, споры, эмоции и абсурдные обвинения. Но такой разговор совершенно точно необходим, и мне кажется, у нас взвешенный разговор о советском прошлом ещё впереди. Пока, видимо, мы как общество к этому не готовы. Но кто знает, что будет завтра? По крайней мере, я на это очень надеюсь. Если бы не надеялась, не писала бы романы. На прошлое важно смотреть, не наклеивая ярлыки, не окрашивая всё черным или белым, а смотреть объёмно, в цвете и без лишних эмоций. Смотреть, чтобы называть какие-то вещи своими именами: назвать раскулачивание преступлением советской власти, назвать депортацию народов преступлением советской власти, назвать голод в Поволжье преступлением советской власти. Но и прогрессивные изменения, которые дал советский режим российскому обществу, необходимо признавать. Здесь я имею в виду женскую эмансипацию, ликвидацию безграмотности и доступность высшего образования, опыт мирного сосуществования разных национальностей. Такой разговор о прошлом, лишённый и влюблённого взгляда, и взгляда ненавидящего, очень важен и нужен. Общество, способное обсуждать и признавать тёмные страницы своего прошлого, – это сильное, взрослое и здоровое общество. А то государство, которое способно признавать тёмные пятна своей истории, – это сильное государство, достойное уважения.

Поддержите журналистику, которой доверяют.