ҒЫЛЫМ FACES – проект, цель которого представить казахстанских ученых – разного пола и возраста, живущих в Казахстане и за рубежом, представителей самых разных направлений науки, объединенных любовью к научным исследованиям.

Заниматься наукой, оценивать водные ресурсы и прогнозировать влияния на них климатических изменений — задача не из простых. Усложняют её проблемы с доступом к данным, недостаток и непостоянство в финансировании науки, отсутствие открытости результатов для общества. Почему учёным трудно получить разрешение на установку датчиков, зачем исследования внутри Казахстана спонсируют другие страны и как наука помогает обрести цель в жизни — об этом проекту рассказал казахстанский эколог Вадим Япиев.

Анастасия Горбунова: Откуда вы родом и как появилась склонность изучать водные ресурсы?

Вадим Япиев: Я родился в Целинограде. Интерес к науке появился в 10 лет: я был очарован подводным миром, морями, озёрами. Любил уроки физической географии. На меня сильно повлияли фильмы Жак-Ива Кусто, была большая библиотека, я собирал всё, что связано с морем, подводным плаванием и исследованиями. Наверное, так и сформировался интерес к этому направлению.

Анастасия: Я посмотрела ваши научные публикации: у вас довольно многогранная работа, исследования касаются водных ресурсов, почвы, метеорологии. А как вы сами определяете себя как специалиста?

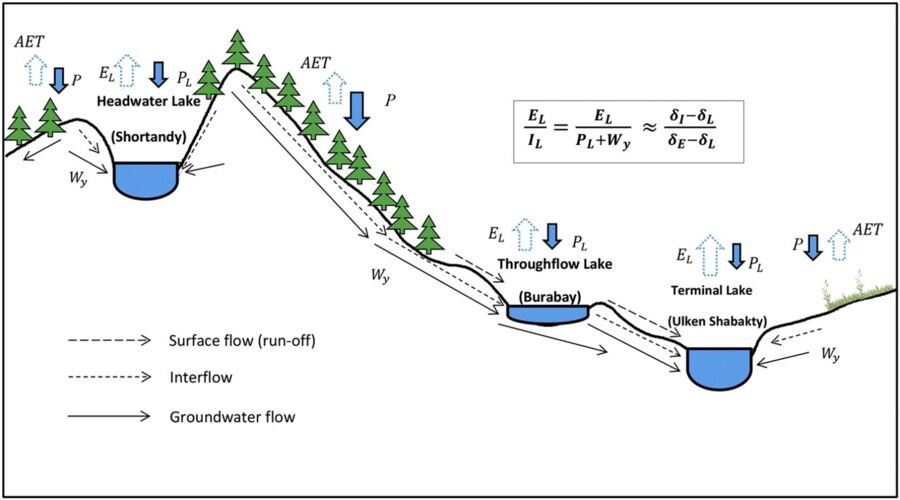

Вадим: Кем меня только не считали и не считают. Сам считаю себя прежде всего экологом. Большинство моих исследований связано с водными ресурсами. Моё образование тоже скорее экологическое: бакалавриат химия и экология, также изучал биологию. Магистратура — Environmental Science & Policy (наука и политика в области окружающей среды, специалисты этой сферы налаживают коммуникации между правительством, бизнесом и промышленностью, академическими кругами и неправительственными организациями, которые играют важную роль в решении экологических проблем — прим. автора), где я старался выбирать курсы, связанные с водными ресурсами: питьевая вода, пресноводные экосистемы, очистка сточных вод. На докторантуре опять вернулся к теме воды: моя диссертация посвящена гидрологии Боровских озёр с фокусом на процессе испарения. Когда говорят об экологии, то на Западе для этого есть более широкое название: Environmental Sciences — науки об окружающей среде или даже Geosciences — науки о земле. Экология там традиционно ассоциируется с изучением взаимодействия организмов с окружающей средой, пониманием экосистем и биогеоценозов — у нас изучают это в курсе биологии в школе. Я занимаюсь трансдисциплинарными экологическими исследованиями. Когда меня спрашивают про специализацию, я обычно отвечаю, что моя область — это Critical Zone (Критическая зона — новое междисциплинарное направление, изучающее процессы на поверхности Земли, включая растительность, водоемы, почву, подземные воды). В ходе докторантуры изучал испарение озёр, разбирался с гидрометеорологией. Занимаюсь также почвой, химией окружающей среды.

Анастасия: Расскажите подробнее про ваше образование.

Вадим: Я окончил школу в 1992 году, хотел стать океанологом или морским биологом, на которых можно было выучиться только в Москве или Владивостоке. Не сложилось — как раз распался Советский Союз. Тогда только создали Евразийский университет, и я решил поступать туда. Выбрал специальность «Химия и экология», потому что уже тогда понял, что меня интересуют именно экологические вопросы. Я самостоятельно выучил английский язык и стал подавать на международные программы. В 1998 году поступил в Центральный Европейский Университет в Будапеште на программу, аккредитованную Университетом Манчестера. Его спонсировал фонд Open Society Institute Джорджа Сороса. У них был единственный естественнонаучный факультет — Environmental Sciences and Policy. Отучился в годовой магистратуре, потом вернулся в Казахстан и работал два года в «Казгидромете» инженером-химиком. Затем немного поработал в нефтегазовой индустрии. Потом пять лет работал на химпроизводстве в международной компании, где руководил небольшим коллективом испытательной лаборатории. Примерно тогда я решил, что хочу заниматься наукой. В 2011 году меня пригласили в Назарбаев Университет, он тогда только открылся. Там я четыре года работал менеджером лабораторий — создавал условия для новой науки в Казахстане, для исследований и для преподавания. Мне было уже 39 лет, когда в Назарбаев Университете появилась докторантура. В 2012 году я начал исследования по озёрам Борового, мы получили финансирование на этот проект. С этой темой пришёл в докторантуру. Защитился в 2019 году, став вторым выпускником докторантуры STEM программы в Назарбаев Университете.

Анастасия: Над чем вы работаете сейчас?

Вадим: Когда я уже заканчивал диссертацию, это был декабрь 2018 года, я подал на позицию постдокторанта в университете Рединга в Великобритании. Меня взяли, это было неожиданно, просто так совпало. Думали взять местного постдокторанта, но в итоге пригласили меня, потому что я знал регион, работал с изотопами и химией окружающей среды, проводил лабораторные и полевые исследования, написал несколько публикаций в международных рецензируемых журналах. Кроме того, профессора знали меня лично. Проект, над которым я работаю сейчас, — изучение влияния изменения климата на качество водных ресурсов Центральной Азии. Он охватывает Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Я решил сфокусироваться на Центральной Азии и Казахстане, так как здесь сплошные пробелы в изучении водных ресурсов. Проект охватывает бассейны Центральной Азии, которые покрыты ледниками. Это верховья Или в Казахстане (реки Улкен и Киши Алматы, Каскелен), река Ала-Арча в Кыргызстане (бассейн реки Чу), а также река Чон-Кызыл-Су в бассейне озера Иссык-Куль, река Чирчик в Узбекистане (Верховья реки Сыр-Дарья), реки Варзоб и Кафирниган (бассейн Аму-Дарьи). Мы оцениваем количество, качество источников водных ресурсов. В каждой стране в бассейне работают местные команды, которые собирают образцы воды в бассейнах и делают анализы на нитраты и фосфаты. Кстати, в нашей команде в Рединге по этому проекту работает докторант из Казахстана, который фокусируется на применении стабильных изотопов воды. Этот метод позволяет определить, откуда поступает вода: из сезонного снега, подземных или ледниковых вод, дождевых осадков. Мой фокус в проекте на химическом составе и качестве воды. Можно сказать, что после докторантуры я вернулся к истокам, так как изначально специализировался на химии окружающей среды. Я провожу обучение и координацию исследовательских команд, контролирую качество исследований. Моя работа должна была закончиться в ноябре, но мне продлили проект ещё на 5 месяцев из-за пандемии.

Анастасия: Кто спонсирует эти исследования?

Вадим: Есть Global Challenges Research Found. Он спонсирует инициативы по устойчивому развитию. Все началось с того, что я попал на семинар Researcher Link Workshop в феврале 2015 года, организованный британским Newton Fund в г. Алматы в рамках партнерской программы «Ньютон – Аль-Фараби». Этот семинар организовала профессор климатологии университета Рединга Мария Шахгеданова. На семинарах познакомился с профессором микрометеорологии и физики почв Анной Ферхув (Anne Verhoef) из Рединга — она стала моим научным руководителем в докторантуре. Когда я приехал в первый раз в Рединг марте 2016 года, то я сказал профессору Шахгедановой, что мне здесь нравится. Она сказала: «Тогда приезжайте на постдок». В итоге, она стала научным руководителем моего текущего проекта. Ну, в общем, это судьба.

Анастасия: Почему Великобритания спонсирует исследования в Центральной Азии?

Вадим: Есть такое понятие — Soft Power, инструмент мягкого влияния. Развитые страны спонсируют исследования, программы обмена, образования, что, в свою очередь, способствует лучшему ведению бизнеса и расширению своего влияния. Традиционно в Казахстан и Центральную Азию много вкладывает Германия. В Алматы есть Казахско-Немецкий Университет с магистерской программой по водным ресурсам. Я и сам работал в двух компаниях с немецким участием. Великобритания здесь, пожалуй, отстаёт. Но, например, была программа «Ньютон — Аль-Фараби», по которой Айдын Есжанов приезжал на постдокторантуру. Великобритания определила несколько стран, с которыми у неё тесные экономические связи, — и Казахстан стал одной из них. Предполагалось финансирование 50 на 50, но Казахстан покинул программу, многие инициативы закрыли. Сейчас программа «Ньютон» продолжается с другими странами. Великобритания имеет очень много связей с Казахстаном в образовании. Много кто обучался и обучается по «Болашаку» в Великобритании. Когда приехал на постдокторантуру сюда, познакомился с молодым профессором Филиппо Менга, который специализируется на водной политике. Он написал книгу «Власть и вода в Центральной Азии» (Power and water in Central Asia), основанную на его докторской диссертации по водной политике в Центральной Азии. Очень интересная и тонкая работа. Для иностранных ученых, изучающих водные ресурсы, Центральная Азия — это лакомый кусок. Огромная территория и куда ни глянешь — белое пятно. Даже если есть какие-то глобальные исследования по водным вопросам всей Центральной Азии, то Казахстан в большинстве случаев всё равно мало изучен. Это привлекает исследователей, в частности Китай: по моим наблюдениям, он больше всего публикует статей по водным и экологическим вопросам ЦА в международных журналах.

Анастасия: Это помогает получить общее понимание того, как обстоит ситуация с водными ресурсами в мире?

Вадим: Да, конечно. У нас очень много своих особенностей, например, континентальный климат. Если брать северный Казахстан — это климатически южная Сибирь. Я называю его «самое континентальное место на Земле», потому что перепад температур между зимой и летом практически приближается к 100 градусам Цельсия. То есть летом может быть +40, а зимой — -50. Это уникальные условия, засушливые и холодные. Похожие условия в Канаде, в центральных штатах Северной Америки, например, Колорадо. Но у нас есть свои особенности и большое разнообразие ландшафтов, не все модели можно применить к нам. Центральная Азия представляет собой много уникальных возможностей для исследований. Я сам для себя много чего открываю. Даже мои небольшие исследования бассейнов в Боровом, в таком небольшом месте по меркам Казахстана, продвинули понимание ситуации, в том числе и для других исследователей. В рамках своей диссертации я написал обзорную статью по бессточным бассейнам и озёрам ЦА. Сейчас эта статья пользуется популярностью у специалистов, занимающихся данной темой. В прошлом году узнал, что эта статья стала источником для текста на Википедии по бессточным озерам.

Анастасия: Получается, у нас огромный потенциал для исследований, но это требует значительных средств. Вы рассказали, что иногда для этого приходится привлекать зарубежное финансирование. А наше государство вкладывается в научные гранты?

Вадим: Большинство работ по водным ресурсам и экологии Центральной Азии проводится именно иностранцами. Даже если казахстанские специалисты принимают участие, то они обычно не являются научными руководителями этих проектов. Они обычно не пишут научные статьи о результатах, а чаще выполняют работу по сбору данных и помощи в полевых исследованиях. Я сейчас работаю на Казахстан за британские деньги, продвигая трансграничное сотрудничество по водным ресурсам в Центральной Азии. Здесь в Великобритании мой проект продлили, несмотря на ситуацию, даже добавили немного денег. Для сравнения, в Казахстане нам дали грант для исследования почвы. В 2015 году мы начали работу, собрали первые образцы и получили интересные результаты. А уже в 2016 году финансирование внезапно прекратили без особых объяснений причин. То же самое с проектом по Боровским озёрам. Финансирование этого проекта позже восстановили, но очень сложно работать в таких условиях. Во время докторантуры после окончания основного проекта в конце 2016 года я фактически был безработным где-то полтора года. Перебивался то временным контрактом, то грантом на поездки. Мне приходилось самому финансировать расходы на исследования. Государственная докторская стипендия тогда была 84 тысячи тенге — а у меня двое детей. Хорошо, что в 2018 году Назарбаев Университет поддержал докторантов и выделил нормальные стипендии. На западе такого не происходит: если тебе дали деньги, то они тебе гарантированы. В Казахстане выделение финансирования нестабильно. Нет уверенности в завтрашнем дне, даже если вы подаёте заявку вместе с хорошим, состоявшимся научным руководителем, получаете хорошие баллы международных рецензентов.

Анастасия: Трудно понять, почему прекращается финансирование или отказывают в гранте, если нет понятного объяснения, что именно пошло не так. Такое сейчас часто случается?

Вадим: Сейчас многое изменилось. В том числе благодаря работе Назарбаев Университета и молодых учёных, которые борются за свои права. Сейчас я могу подавать на грант как научный руководитель проекта, потому что появились требования по публикациям в международных базах данных — SCOPUS, Web Of Science первым автором (первым автором в научной статье обычно указывается человек, внесший основной вклад в работу — прим. автора). Требования, на самом деле, не такие уж и высокие, но так отсекаются люди без публикаций в международных рецензируемых журналах. Эти изменения происходят очень медленно, но это уже какие-то подвижки.

Анастасия: А что это может изменить?

Вадим: Дают возможность участвовать перспективной молодёжи. Повышается качество и конкурентность научных грантов. Прозрачности, конечно, не хватает. Но сейчас идет борьба учёных за свои права, молодые борются с устаревшей системой, и какие-то изменения в распределении грантов наблюдаются. Конечно, не всё сразу меняется, но появилась надежда. На западе сейчас борются за инклюзивность в науке, против различного рода дискриминации и травли. В мировой современной науке полно проблем. Например, я сам сталкивался с тем, что мою статью редакторы журналов отклоняли после получения хороших рецензий по каким-то надуманным причинам.

Анастасия: У нас есть проблема трансграничных рек и дефицита водных ресурсов, Казахстан постоянно ведет переговоры с Китаем и Кыргызстаном. Но вы говорите, что в Казахстане и Центральной Азии практически никто не занимается такими исследованиями?

Вадим: Недавно я читал интервью казахстанского водного специалиста старой школы Малика Бурлибаева. Он говорил, что одна из проблем в том, что мы сами не знаем, сколько у нас этих водных ресурсов есть. Я тоже с этим согласен. На данный момент никто не произвел достоверную оценку ни количества, ни качества водных ресурсов. Если нет оценки текущего состояния, что говорить о каких-то прогнозах на будущее.

Анастасия: 6 ноября на Forbes.kz вышел материал про переговоры Казахстана по проблеме трансграничных рек. Обсуждается распределение ресурсов рек Шу и Талас, например, переговоры с Китаем ведутся. В тексте даётся процентное соотношение между странами — непонятно, какие объёмы за этими процентами скрываются. Это потому, что их не замеряли?

Вадим: В этом плане очень проблематично всё обстоит.

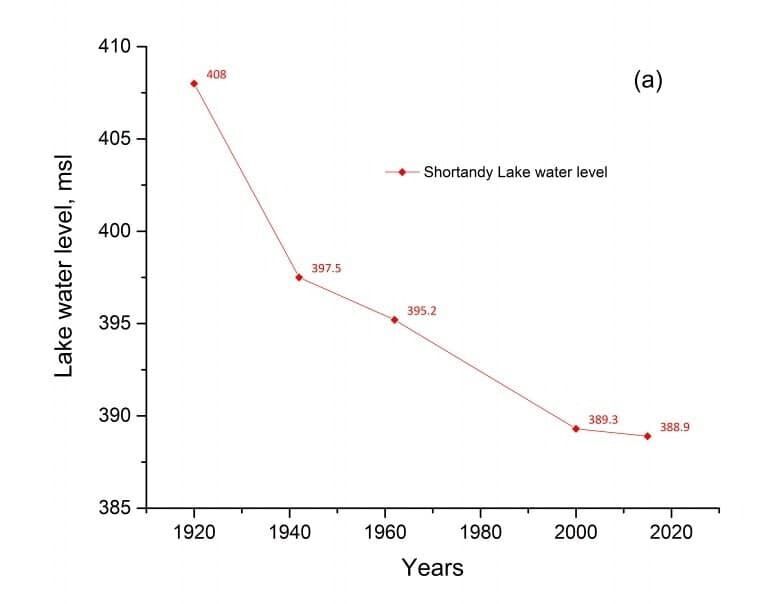

В 2012 году вышла заметка в журнале Nature, где указывалось, что страны ЦА входят в мировой ТОП-20 по потреблению воды на душу населения. То есть воды хватает. Например, изначально обмеление Боровских озер связывали с водозабором для хозяйственных нужд, но я в своём исследовании доказал: отрицательный водный баланс обусловлен потерями на испарение. Особенно это заметно в долгосрочной перспективе, на данных за 30-100 лет. В текущем проекте мы пытались найти загрязнения в нескольких бассейнах Центральной Азии: собирали образцы, делали анализ на металлы, нитраты и фосфаты. Но оказалось, что с реками не всё так плохо. Я потратил карантин на написание обзорной статьи по качеству водных ресурсов Центральной Азии в региональных бассейнах с оледенением. Это бассейны рек Амударья и Сырдарья, бассейны рек Чу, Талас, Иссык-Куль, Или и даже китайский Тарим, который сами китайцы относят к ЦА. В наших новых исследованиях мы не находим высоких концентраций нитратов в верховьях Большой и Малой Алматинки. Потенциально токсичные элементы — тяжёлые металлы — в норме по стандартам ВОЗ. В исторической перспективе тоже не всё так плохо.

Анастасия: А какие проблемы есть?

Вадим: Основная проблема — прогрессивное засоление в низовьях бассейнов рек, вызванное накоплением солей из-за высокого испарения и промывкой засоленных почв при искусственном орошении. Традиционно Центральная Азия полагается на ресурсы поверхностных вод в виде рек, озёр и водохранилищ. С советского времени подземные воды рассматриваются как стратегический запас.

Я впервые обнаружил это в Душанбе в ходе своего первого «турне» в 2019 году. Потом мы это обнаружили и в Бишкеке. Это важно, потому что Алматы на 60% полагается на подземные воды в питьевом водоснабжении, в Бишкеке питьевая вода на 100% обеспечивается подземными водами, которые в свою очередь подпитываются в основном рекой Ала-Арча. Тем не менее, я считаю в Центральной Азии все не так уж и плохо с водными ресурсами и загрязнением окружающей среды. Одна из причин — малое популяционное давление. Вся ЦА — это где-то 70-80 миллионов человек, а теперь сравните с Китаем и Юго-Восточной Азией, где население насчитывает миллиарды. Промышленность не так развита, основное воздействие на количество и качество водных ресурсов из-за сельского хозяйства.

Анастасия: А что не так с подземными водами?

Вадим: Это ещё более сложная проблема. У нас с советского времени подземные воды используют очень ограниченно. Если брать Юго-Восточную Азию, то там подземные воды уже давно вовсю используются в сельском хозяйстве. У нас же — больше поверхностные воды. Информация по подземным водам засекречена, к ней нужно получать допуск. Этот допуск очень сложно получить. У нас основной фокус на запрещении доступа к информации. Мы для исследования подземных вод в Боровском бассейне пытались получить доступ, чтобы поставить свои датчики. Только через несколько лет запросов мы добились этого. Очень много проводят каких-то измерений и мониторинга, но всей этой информации нет в открытом доступе. Эти данные практически невозможно получить. Например, я сейчас ищу гидрогеологические карты, карты почв для построения гидрологической модели в текущем проекте. Потому что без характеристик поверхности этого не сделать. Их просто нигде нет. Это касается не только Казахстана, а всей Центральной Азии. Работы проводились в советское время. Новые карты — это, как правило, перерисованные старые советские тематические карты, но даже их почти нельзя найти.

Анастасия: Складывается парадоксальная ситуация. У нас может быть какая-то проблема с водой, но полностью разобраться с ней нельзя из-за проблем с доступом для проведения исследований?

Вадим: Данные — это золото в науке. В университете Рединга одно из лучших и крупнейших в Европе Отделение Метеорологии. Оно тесно сотрудничает с британской гидрометеорологической службой, Европейским Космическим Агентством. В 2,5 км от дома, где я живу в Рединге, расположен Европейский центр среднесрочного прогнозирования. Туда тоже можно получить доступ, хотя это режимная организация. Центр разрабатывает прогнозы погоды для всей Eвропы. Здесь тесное взаимодействие учёных и местной метеослужбы: совместно занимаются разработкой прогностических моделей, методов мониторинга. Основная проблема в исследовании водных ресурсов и экологии Казахстана — это отсутствие доступа к данным.

Анастасия: Эту тему поднимали в разговоре Асель с Айдыном: попытки внедрить у нас Data Science и другие новые технологии сталкиваются о стену. С чем это связано?

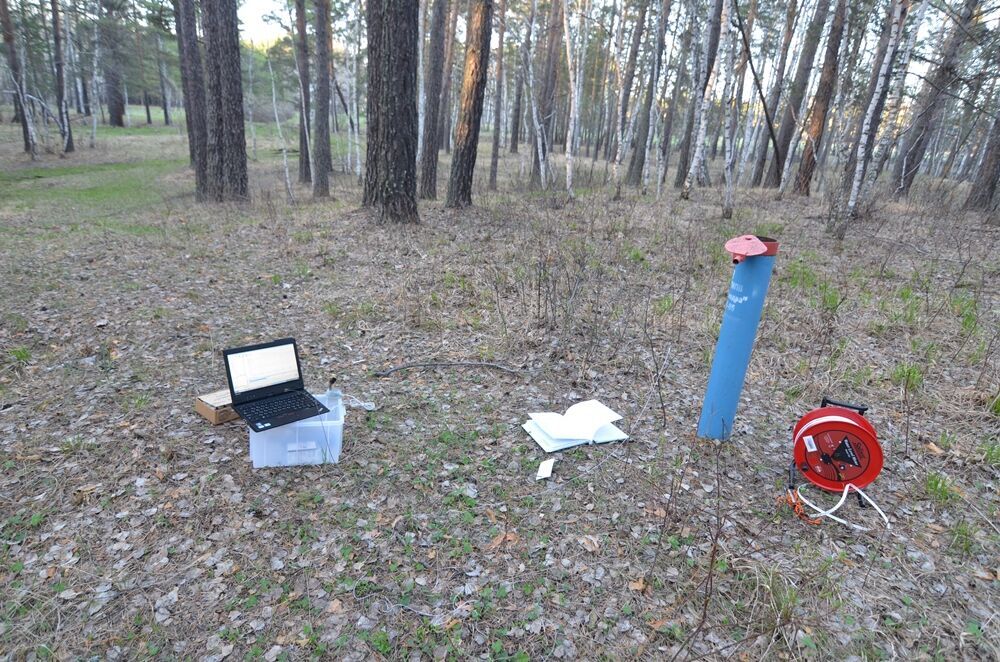

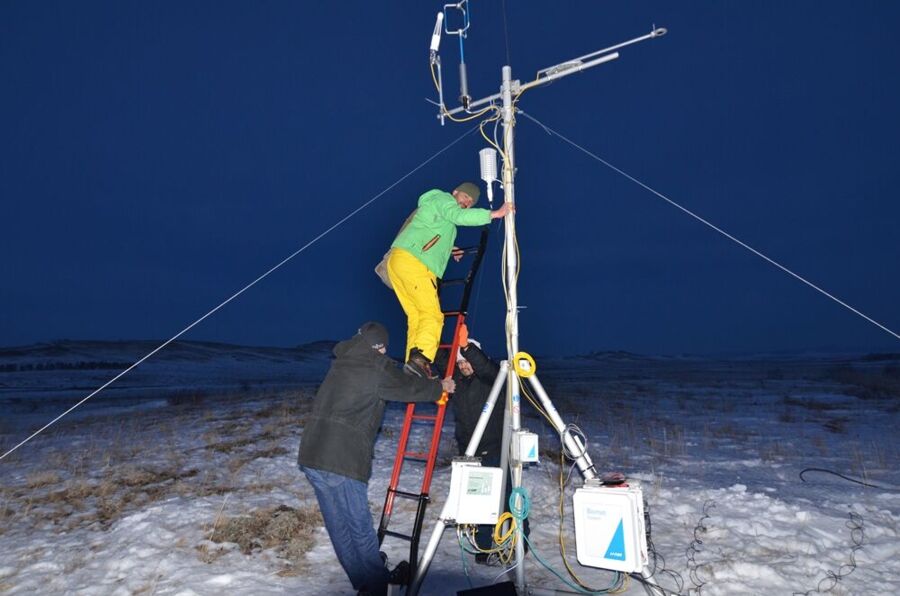

Вадим: Я сам работал в «Казгидромете», там прекрасные специалисты, которые за копейки занимаются мониторингом, делают замеры и вообще преданы своему делу. Проблемы начинаются, когда приходишь в «Казгидромет» из другой организации и хочешь делать совместное исследование. Там нет никакой заинтересованности, чтобы что-то делать. Основная задача «Казгидромета» — мониторинг. Я изучил несколько их проектов по Боровому, но в них мало практической ценности. О каком-либо прогнозировании и речи не идёт. Я занялся проблемой Боровских озёр, поскольку «Казгидромет» не мог определить чётких причин обмеления. Мы писали много писем, просили предоставить данные. Нам выкатывали огромные цифры по стоимости данных. Пришлось самим ставить там метеостанцию, разрабатывать методы автоматических и автономных наблюдений, заниматься мониторингом зоны. В климатологии, гидрологии очень важно иметь долгие ряды данных. Это требует больших временных затрат на наблюдения, которые приходится делать самостоятельно. А ведь можно было бы использовать уже собранные данные.

Анастасия: Без данных за длительный период не получится спрогнозировать результат?

Вадим: Да. Я начал заниматься Боровым в 2012 году с практически нулевыми знаниями. Только в прошлом году мы начали строить гидрологическую модель, в которой возможны калибровка (настройка параметров модели для улучшения результатов) и валидация (независимая проверка откалиброванной модели) против наблюдений. Возможно, теперь на основе климатических сценариев нам удастся сделать прогноз объёмов озер в будущем. Такой работы у нас ещё никто не делал. Это нетривиальная задача — практически нет гидрологических моделей, которые бы моделировали объемы озер.

Анастасия: Это же очень трудоёмкая работа, масштабные исследования. Сейчас подобное зачастую делается в международных коллаборациях, в команде, потому что один человек попросту не может охватить все. И в этих условиях «Казгидромет» отказывается сотрудничать?

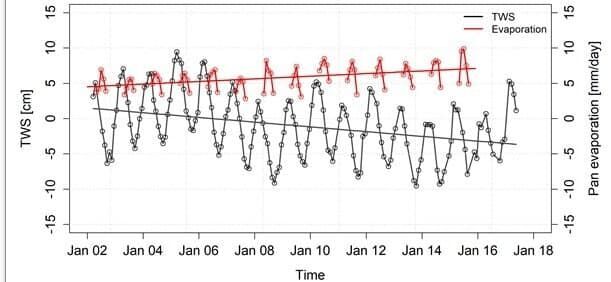

Вадим: Мы ждём, когда он созреет. У меня был небольшой набор данных, и мой научный руководитель в Рединге предложил использовать глобальные климатические данные. Здесь я как раз применил климатический реанализ (данные погодного прогноза, улучшенные постфактум метеорологическими наблюдениями), для увеличения длины ряда наблюдений. Сравнение с наземными метеостанциями показало отличную корреляцию, и мы использовали эти данные в моделях испарения и баланса озер. Моя основная гипотеза была, что испарение озёр больше, чем пополнение в виде осадков — из-за этого происходит понижение уровней. Метод климатического реанализа хорошо подходит для такого прогнозирования. Эту же методику мы применяем для гидрологической модели.

Анастасия: А вы продолжаете над этим работать? С чем сейчас связаны ваши исследования?

Вадим: Да. Я опубликовал четыре статьи со своей диссертации, это примерно 70% всей работы. Последняя часть исследования ещё не опубликована. Недавно я занимался применением одномерных озёрных моделей для симуляции температуры, это нужно как дополнительная проверка. Над этой последней частью мы работаем уже пятый год, наверное, — я уже потерял счёт времени, иногда кажется, что занимаюсь этим полжизни. Мой коллаборатор по этой теме в Рединге, профессор Ферхов, очень требовательна. Кроме того, по Боровским озёрам я помогаю строить гидрологическую модель, изучаю гидрогеологические особенности для лучшего понимания связи между озёрами. Если осадки стабильные, бассейн замкнутый, бессточный, но есть понижение уровня озёр, то, скорее всего, влияет водозабор человеком или испарения. По моим результатам, к такому дисбалансу и высыханию озёр приводят испарения, водозабор вносит небольшую роль в водный баланс. Я сделал реконструкцию уровней озёр, выяснил, что озеро Щучье (Шортанды) за 100 лет потеряло в уровне 19 метров. Большое Чебачье озеро потеряло 12 метров. Такие же события происходили в 1950-х, тогда озёра быстро и сильно высыхали за несколько лет. В последние годы не было значительной потери уровня, если смотреть в исторической перспективе. В 2016 году Большое Чебачье поднялось и сейчас стабилизировалось. Вокруг него усиленно стали застраивать, когда уровень воды был ниже. В прошлом году мне позвонили и рассказали: сейчас уже беспокоит проблема затопления, нужно сделать прогноз по уровню озера в будущем. Уровень воды восстанавливается, но это не учли при застройке, решили, что оно дальше будет мелеть. Теперь проблемой стало увеличившееся количество воды.

Анастасия: Сначала говорим о высыхании, считаем его окончательным. Получается, не учитываем мнение специалиста, что озеро восстановится. А потом оказывается, что воды стало много и существует угроза подтопления. Почему складывается такая ситуация?

Вадим: Потому что нет глубокого понимания, у нас ориентируются на краткосрочную перспективу. Мне пришлось разбираться в климатологии и гидрометеорологии из-за направления моего проекта. Я нашёл в этом свою нишу. Сейчас это очень актуально. Климат стал нестабильным. В Северном Казахстане зимы стали суровее, и это связывают с потеплением в Арктике. Я родился в городе Целинограде, и я не помню таких суровых зим, как в последние 15 лет. Даже в Великобритании климатическая система стала нестабильной, засухи чередуются с наводнениями. В 2016 году по Казахстану выпало самое большое количество осадков за период наблюдений с 1935 года (это, кстати, из отчёта «Казгидромета»). А в периоды 2008, 2010, 2012 годов были засухи, озёра начали высыхать. Потом с 2013 года начался влажный период — озёра восстановились и даже стали расти. Но нужно учитывать, что ситуация может меняться. А сейчас она меняется порой довольно кардинально.

Анастасия: Мы приходим к идее, что мир взаимосвязан: что называют «взмах крыла бабочки способен привести к торнадо». События, происходящие далеко от Казахстана, могут ощутимо на него влиять?

Вадим: Всё со всем связано. Интересно, что пик осадков в Северном Казахстане приходится на лето. Но это не та влага, которая напрямую пришла из океана, а которая была испарена с подветренной стороны. Например, выпадает снег в предыдущую зиму, затем испаряется и выпадает в виде осадков летом. Осадки и испарения тесно связаны в засушливом континентальном климате. Это уникальные особенности у нас. Это я как раз хотел бы дальше исследовать с помощью стабильных изотопов воды, по которым можно отследить источники воды, — в том числе, атмосферные осадки.

Анастасия: Сложно спрогнозировать, что будет с водными ресурсами?

Вадим: В моей области люди разделяются на экспериментаторов и тех, кто занимается моделированием. Мне, чтобы что-то понять, нужно это, прежде всего, измерить. Я экспериментатор, фокусируюсь на процессных моделях: как именно, например, устроен процесс испарения, что с чем связано и от чего зависит. Это даже больше физика, есть такая дисциплина: физика окружающей среды. Для построения прогностических моделей нужно понимать, как всё это работает на процессном уровне. Прогностические модели основаны на множестве упрощений, важно, чтобы работало и давало полезный результат. Я считаю себя учёным, который пытается понять, как это работает. Для меня экология — это наука о том, как работает Природа. Для бассейновой гидрологической модели нужно много данных, причём разных: параметры поверхности почвы, карты подземных горизонтов и прочее. Но этого зачастую нет, на поиски таких данных могут уходить годы. У нас они либо засекречены, либо их продают за очень дорого, либо просто никто эти данные даже не собирает.

Анастасия: А что тогда делать с данными?

Вадим: Поэтому одна из задач, которые я ставлю перед собой, — сбор и подготовка данных для построения моделей. Подбор, тестирование, адаптация и построение модели — тоже длительный процесс. В работе по Боровским озерам мы использовали спутниковые данные для измерения объёмов и площадей озёр, скомбинировав с батиметрическими картами (карты подводного рельефа), цифровыми моделями рельефа земной поверхности и снимками Landsat. Когда я писал диссертацию, меня пригласили помочь с написанием главы по ресурсам подземных вод в Аральском бассейне, их количество также можно определить с помощью спутниковых данных. Были спутниковые миссии GRACE: его миссия уже закончилась, но в открытом доступе есть данные за 15 лет, благодаря этому можно оценить изменения водозапаса поверхности Земли. Мои коллеги сделали оценку по бассейну Аральского моря. Потом у меня появилась идея использовать спутниковые данные, находящиеся в открытом доступе. Например, миссии NASA MODIS по испарению, влажности почвы (европейский SMOS), осадкам (GPM, глобальные климатические наблюдения) и подземным водам (GRACE). Есть возможность реконструировать водный баланс больших речных бассейнов Казахстана по этим спутниковым данным. И потом проверить результат, построив региональную гидрологическую модель. Эта одна из задумок. Хочется развить свое исследование не только на территории Казахстана, а фокусируясь на бассейнах. Многие наши бассейны трансграничны.

Анастасия: Что происходит с Аралом?

Вадим: Как я уже говорил, за последние несколько лет увеличились осадки на севере. То же самое наблюдается на юге. У нас много кричат о спасении Балхаша, но он стабилен последние годы, он даже подрос. Я сам рецензировал работы, в которых это описывалось на основе наблюдений и данных дистанционного зондирования поверхности. Даже проблемный Южный Арал немного подрос. Не всё так плохо. Когда я писал статью по озёрам и бессточным бассейнам Центральной Азии, то узнал, что в бассейне Арала на дне высохшего моря высаживают саксаул. Эти плантации затем разрастаются. Это хорошее начинание. Изменения климата уже не остановить, поэтому так важно заниматься адаптацией и смягчением воздействия. В 2018 году я ездил на конференцию в Корею, там местные учёные занимались исследованиями саксауловых насаждений в Аралкуме, брали образцы. Мониторили, как насаждения изменяют почву, как она стабилизируется. Выдувание пыли с солончаков высохшего Аральского моря — большая проблема, потому что они как раз содержат так называемые наследственные загрязнители, такие как пестициды. У нас на государственном уровне много концентрируются на решении водных проблем, таких как проблема Аральского моря. Но мне кажется, что эффективнее другой подход. Наш проект в Рединге проходит в сотрудничестве с несколькими институтами: нашим Институтом географии в Алматы, Институтом Водных проблем в Таджикистане, Центрально-Азиатским Институтом прикладных Исследований Земли в Кыргызстане, гляциологами из Узбекистана, которые изучают природные льды. Налаживаем связи, проводим исследования совместно. Сотрудничество на уровне специалистов лучше работает, чем когда большие начальники ездят и что-то обсуждают.

Анастасия: С началом пандемии в интернете появилось много мемов и шуток про природу, которая настолько очистилась. А на самом деле локдаун повлиял положительно?

Вадим: Трудно сказать. Я больше работаю с консервативными системами, с оглядкой на геологические периоды. Природе часто без разницы бывает, она меняется и восстанавливается без нашей помощи. Мы должны заботиться о природе ради самих себя, потому что это наш дом. Человек близорук. Если брать в исторической перспективе, то Аральское море несколько раз высыхало. По палеолимнологическим исследованиям Боровские озёра тоже полностью высыхали.

Анастасия: То есть мы воздействуем настолько активно, что природа не успевает адаптироваться к этому?

Вадим: Природа адаптируется ко всему. Человек сейчас действительно сильно влияет на природу, вопрос — успеет ли человек сам адаптироваться к этим изменениям. Немецкий поэт Ф. Гельдерлин говорил: «Там, где опасность, там и спасение». Человеческая природа такова, что пока внешние условия не вынудят, мы не будем менять свое поведение. Человек будет вынужден адаптироваться под изменения. Но изменения климата не всегда отрицательны. Меня интересует вопрос эффекта так называемой «фертилизации СО2», вызванной повышением концентрации углекислого газа в атмосфере в Казахстане. Это вызывает изменение климата, что общеизвестно, но также приводит к уменьшению потребности в воде растений для фотосинтеза. В таких условиях растениям нужно меньше воды для производства сахаров. Это интересный эффект. По публикациям по ЦА, он пока практически не выражен из-за недостатка влаги, доступной для растительности. Но для меня вопрос пока не закрыт. Это уже биогеохимия. Поэтому я интересовался почвами, так как они — одно из основных мест хранения органического углерода.

Анастасия: Получается, что мы пока сами не слишком понимаем, как всё устроено и как меняется?

Вадим: Да, мы не понимаем. На западе есть учёные, занимающиеся ЦА и Казахстаном с проектами по водным ресурсам или экологии — это хорошо, но нам нужно самим проводить такие исследования. Я ставлю себе основную задачу сейчас — помогать другим заниматься наукой, прежде всего в моей области, быть ментором. Хочу создать команду, чтобы и другие исследователи, в том числе начинающие, могли работать над темами, которые я предлагаю, и развивали свои.

В Казахстане всё разрозненно, мало общения внутри сообщества исследователей, мало международного сотрудничества. Нам нужно наращивать собственный потенциал, делать исследования самим, а не только помогать иностранцам. В этом нужна помощь государства, чтобы наши лучшие исследователи могли получать научные гранты, продвигаться по карьере. У нас так бывает, что ребята сидят младшими научными сотрудниками годами в научно-исследовательских институтах. Если человек хочет расти в науке, ему нужно пройти все ступени: бакалавриат, магистратура, докторантура. Но получить PhD — это ещё не всё, нужно делать постдокторантуру. Постдокторантура — это когда ты стажируешься у опытного профессора еще несколько лет. Дозреваешь, так сказать. Я сравниваю это с интернатурой у врачей. Стандартно это от 2 до 5 лет, потом получаешь статус самостоятельного учёного, первую академическую позицию: лектор или доцент, зависит от системы. Это важно для постоянного повышения квалификации специалистов. Меня уже считают самостоятельным учёным, но ещё нужно учиться. Наука сама по себе тяжёлое занятие. Хотелось бы, чтобы в Казахстане хотя бы была более устойчивая научная экосистема.

Анастасия: Почему сложно заниматься наукой?

Вадим: Наука требует длительной концентрации по решению одной проблемы без гарантии результата. Наука — это не только об уме. Главное в науке — это любопытство и упорство. Ты должен привыкнуть чувствовать себя тупым, не понимать, быть в тупике. Если этого нет — ты не в авангарде исследований. Когда я работал в Назарбаев Университете, то подружился с американским профессором биологии, доктором Чарльзом Гилманом. Он мне сказал: «In research, work is too hard, and reward is too little». («Наука — это много тяжёлой работы, а награда невелика»). Только тот, кого это устраивает, остаётся в науке. Тут много рутинной работы. И никто не гарантирует, что ты получишь значимый результат в конце. Мой американский друг из-за этого ушёл из науки в институты развития.

Анастасия: И, тем не менее, вы любите науку и своё дело?

Вадим: Бывают светлые моменты. Я считаюсь на Западе молодым учёным, потому что докторантуру закончил только в прошлом году, хотя мне уже 45 лет. Занятие наукой позволило мне заново создать себя. Никогда не чувствовал себя лучше, чем в последние пару лет! И пока мне грех жаловаться. Тяжёлый труд и потраченное время окупили себя хорошими результатами. Занятия наукой позволили побывать во многих необычных местах в Казахстане и мире, работать вместе с интересными людьми. Но я не знаю, смогу ли дальше оставаться в науке. Через полгода я закончу свой постдок в Рединге, думал потом ещё сделать постдок. А после куда мне идти работать в моей стране? Одна из проблем — рынок науки в Казахстане очень маленький. В той же Великобритании или Америке специалисты вроде меня нарасхват. Я так поздно пришёл в науку, потому что раньше просто некуда было приходить. В Казахстане и сейчас мало возможностей для реализации себя в науке. Хотя, с другой стороны, есть дефицит квалифицированных кадров, в том числе на производстве. С чем я тоже хорошо знаком.

Анастасия: У нас многие люди не знают, чем занимаются исследователи. Кто-то возмущается о выделении денег из бюджета, ведь может казаться, что наука ничего не делает, что в Казахстане нет учёных. Государство, возможно, само не понимает, как и кому давать гранты, почему исследователям нужен открытый доступ к данным, которые уже собраны. Либо понимает, но не объясняет этого нам. Если начать с коммуникаций, это может помочь?

Вадим: Конечно. Когда я учился в магистратуре, меня прокачали по политике в области окружающей среды. Я понял, насколько это важно в экологических вопросах. Сейчас большое недоверие к науке вообще в мире, потому что академическая наука, особенно в экологии, оторвана от повседневных нужд граждан. Общество не понимает, как это может повлиять на их жизнь, на будущее, на текущие проблемы. В чём-то академическая наука стала больше обслуживать свои собственные нужды, а не нужды общества. Результаты исследований должны доноситься до людей. На западе это нормальная практика и усиливается акцент на служение обществу, а у нас такого нет. Когда я работал по теме Борового, то тесно сотрудничал с Государственным национальным природным парком Бурабай. Мы проводили круглые столы, приглашали «Казгидромет», работников парка и рассказывали о своих результатах. Наука ведь очень дорогая, исследования требуют очень много вложений. Но результаты экологических исследований должны быть донесены до людей, которые принимают решения, и до широкой общественности. Например, в Алматы по поводу загрязнения воздуха появилось своё экологическое движение. Эко-активист Павел Александров запустил сеть датчиков по качеству воздуха с данными в открытом доступе. «Казгидромет» уже давно мониторил воздух, но данных в открытом доступе не было. В итоге «Казгидромет» пошёл на сотрудничество, и теперь предоставляет больше информации по качеству воздуха учёным и широкой общественности. Есть публикации в научных журналах, есть какой-то диалог между госструктурами и обществом. Так это работает не только у нас. Чем более открытой станет наука, тем больше будет таких инициатив. Нужно меняться. Сейчас есть много возможностей для роста и развития науки, можно быстро нагнать. Но пока мы отстаём, в основном.

Анастасия: Традиционный вопрос проекта. Наука в Казахстане: пациент скорее жив или скорее мёртв?

Вадим: Я для себя так сформулировал: пациент в реанимации. Причём очень давно. В коме он находится, но шансы и возможности есть. Казахстанской науке нужна открытость, прозрачность и доступность для общества.

Поддержите журналистику, которой доверяют.