Мади Капанов – преподаватель казахского языка и основатель сравнительно молодой онлайн-школы «Әңгімелес», которая уже два года работает на одном энтузиазме ее руководителя, без финансовой поддержки и какой-либо помощи со стороны государства или спонсоров. За это время через школу прошли около сотни учеников. «Власть» поговорила с Мади Капановым о его методике преподавания через мемы и о том, что мотивирует казахстанцев изучать государственный язык.

– Мади, вы по образованию учитель казахского языка, но работали не по специальности. Почему вы решили преподавать и как возникла идея создания онлайн-школы?

– Пока я учился, параллельно работал, и поэтому так вышло, что все ушло в другое русло – 10 лет я проработал в сфере IT. Но все мои родственники со стороны матери связаны с образованием: они учителя, завучи, директора школ. Возможно, это и побудило меня подсознательно выбрать путь учителя. В этом профессиональном окружении я видел примеры преданности образованию и вдохновения, что подтолкнуло меня к этому выбору. А потом жизнь заставила работать в совсем другой сфере. Но я все равно вернулся к своему призванию.

Друзья знали, что я по специальности учитель казахского языка, поэтому они начали у меня просить частные уроки. Поначалу это было так: с кем-то посидели поговорили, кому-то с домашней работой помог. Не было серьезного намерения открывать школу. Это само по себе пришло с появлением таких потребностей (со стороны – В.). При этом онлайн-школа появилась как-то плавно, нет какой-то определенной даты ее создания. Когда началась война между Украиной и Россией, к нам приехало много релокантов. И тогда я очень часто слышал – где-то в очереди, в баре, на фестивале, – русские говорили: «Если я здесь останусь, то я буду учить казахский». И в какой-то момент я подумал: «Может быть, начать уже? Написать курс, начать преподавать». Но тогда я еще работал в IT. И решил начать вести вечерние занятия. «На коленке» написал курс и сделал пост в Instagram. На радость мне, друзья, знакомые расхватали – за день было 100 репостов. И за один день я собрал три группы. Я думал, что соберу два-три человека, а тут – три группы по пять человек. Я не ожидал, что так будет.

– То есть школа существует года два.

– Да. Но за это время есть хорошие результаты, потому что много учеников (через школу – В.) прошли. Есть те, которые окончили курс и дальше сами начали учиться, и те, которые остались и учатся дальше. Где-то около 100 учеников прошли у меня обучение (за два года – В.).

– А в группах кто в основном учится? Молодежь или взрослое поколение, которое, по понятным причинам, в советское время не говорило на казахском языке?

- Вперемешку: казахи, русские, есть и буряты, и из Республики Саха. В основном 20-45 лет.

– А кого больше?

– Казахов больше.

– Насколько?

– Где-то 60-70% – это казахи. Старшее поколение, к счастью, тоже приходят. Они осознанно хотят учиться. Но они пока не столкнулись – не думали об этом. Во взрослой жизни с чем они могут столкнуться? Дети начинают какие-то традиции спрашивать, женятся, выходят замуж, сваты казахоязычные, а они не знают казахского языка, начинают стесняться и потом приходят: мне нужен казахский язык. Есть у меня ученики, которые за границей живут, казахи: в Германии, в Америке, в Лондоне. Они уехали из Казахстана, но не хотят забывать свой язык. Поэтому мы в неделю два-три раза созваниваемся и просто разговариваем на казахском языке.

– Еще задолго до войны было много курсов: и платных, и бесплатных – от государства. После войны интерес к изучению казахского языка возрос еще больше, конечно. Но почему у нас до сих пор свободно не говорят на казахском языке?

– Потому что основная масса, которая говорит, что надо учить, они остаются на том же этапе разговоров. Почему у меня было около 100 учеников? Хотя с такой продолжительностью работы школы это очень много, на самом деле. Потому что после первого курса уходят, после двух-трех уроков уходят, у них нет какой-то реальной мотивации учиться. Потому что это не прям такая «боль». Это «боль в моменте»: в такси не смогли узнать номер «Каспи», потому что водитель сказал номер на казахском; на улице на казахском спросили, где магазин находится, а они не могли ответить. Эта проблема преследует не каждый день. Ну не смог сказать и пошел дальше. А реально остаются те, у кого есть мотивация в виде выгоды: бизнес, люди, которые хотят, чтобы их дети говорили на казахском – они приходят и говорят: «Нужно с себя начать. Я к вам приду учить казахский, а потом мои дети будут говорить на казахском». Остальные – в баре поболтали, что надо учить, а потом придут на пару занятий и останавливаются. А еще это связано с тем, что у нас сами казахи друг друга шеймят за то, что те не говорят на казахском. И из-за этого говорить на казахском языке – это всегда стресс. Это как в школе, где злая учительница постоянно ругает, поэтому ты не хочешь ходить. То же самое, только уже во взрослой жизни, но вот этот внутренний ребенок твой боится ходить на занятия, боится говорить на казахском, потому что кто-то рядом засмеет. И поэтому мне приходится еще для некоторых быть психологом, раскрепощать их.

– У вас есть какая-то определенная методика преподавания, план на каждый урок или же по ситуации, по принципу «делюсь всем, что знаю»?

– К каждому ученику индивидуальный подход. Или в группе я смотрю, какие у них слабые места, и над ними работаем. Методика сборная: у тех подсмотрел, у тех. В YouTube посмотрел занятия, как проводят другие люди. Нет авторской методики, которую только я придумал. Я в Instagram часто про казахский язык говорил, всегда поддерживал этот контекст. Но я не позиционирую себя языковым активистом, потому что, есть такая фраза, «активизм подразумевает агрессию». И есть очень тонкая грань между языковым активистом и националистом: где-нибудь не так скажешь, и тебя могут приравнять к националистам. А я ни разу не националист – я просто хочу, чтобы казахский язык был наравне со всеми языками, а не как что-то, что нужно обязательно знать через силу. Поэтому пытаюсь сделать процесс изучения казахского языка интересным. Ко мне приходят ученики поболтать, с пользой провести время. Для некоторых, которые уже знают казахский, но нужно их раскрепостить, я применяю разговорный метод: мы просто сидим, болтаем и в течение разговора они узнают какие-то новые слова и таким образом пополняют словарный запас. И они слышат мою речь, и, когда они говорят (с ошибками – В.), я их поправляю, они запоминают, как правильно нужно. Таким образом, у них быстрее идет (изучение – В.), чем просто сидеть выполнять задание.

Я стремлюсь создать обстановку, в которой каждый человек, независимо от возраста и профессии, может обрести уверенность и научиться говорить на казахском языке. За время существования проекта я добился значительных результатов. Все больше людей проявляют интерес к изучению казахского языка. Но моя миссия только начинается, и стремлюсь к тому, чтобы казахский язык стал неотъемлемой частью повседневной жизни каждого казахстанца.

– С какими сложностями сталкиваетесь в ходе работы?

– Сложности – в мотивации учеников. Бывает такое, что нет химии у ученика с учителем. Это нормальная история. После первого курса они уходят, я их не виню, я на них не в обиде, потому что им не подошел или им не понравилось, как я что-то где-то сказал, слишком замудрил – бывает такое. Поэтому сейчас потихоньку меняю направление, пишу материал, чтобы ученики самостоятельно учили, записываю онлайн-уроки, вебинары, чтобы минимизировать контакт с учителем для тех, у кого не хватает времени постоянно в определенное время учиться. Не все могут в неделю два или три раза в 7 часов вечера встречаться, потому что все взрослые, работают, семья, дети.

– А финансовый вопрос? Поддержка вашего проекта – это же тоже проблема.

- Да, это самая большая проблема. Пока проект не финансируется никем, это все чисто на энтузиазме. Есть, конечно, помощь – где-то домашние помогут, но это все равно несоразмерно тому, что нужно делать для этого проекта. Нет единомышленников, которые тоже включились бы делать проект вместе. Есть единомышленники из других сфер: дизайнеры, маркетологи, но я к ним обращаюсь за консультацией. А так какой-то большой команды нет, чтобы этим плотно заниматься. И дизайнер сам, и бухгалтер сам.

– То есть у вас в планах, чтобы это была полноценная онлайн-школа с другими преподавателями?

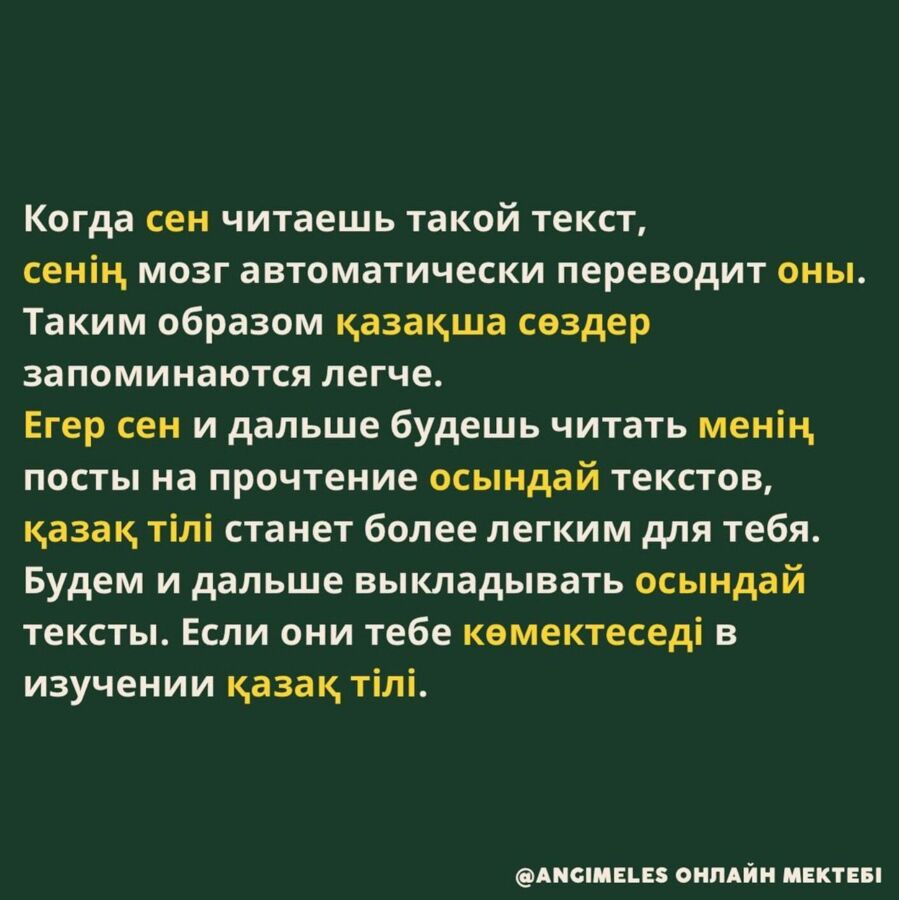

– Сейчас у меня есть преподаватели, но для них это не основная работа – подработка. Появляются ученики – я им отдаю в вечернее время. Они учителя в школе или в языковых центрах. И пока только этим существуем. Но учителя пока не понимают мое видение. Я им даю творческую свободу: ведите уроки так, как вы считаете нужным, главное, со мной заранее согласовать. И они тоже вместе со мной начинают набираться опыта. В планах же, помимо школы, развивать площадку Instagram, чтобы там было много интересных современных постов на актуальные темы, совмещать их с мемами, с юмором и так далее.

– Почему именно через мемы?

– Я всегда ко всему относился с юмором и, по моему видению, использование мемов для изучения языка интересно по нескольким причинам. Мемы обычно содержат юмористический контент или образы, которые легко запоминаются. Аутентичный язык – мемы часто отражают актуальные языковые тенденции, жаргонные выражения, которые могут быть полезны для изучения языка в реальных ситуациях. Культурный контекст – мемы отражают также культурные особенности и события, что помогает лучше понять язык и культуру. Таким образом, использование мемов для изучения языка может быть не только эффективным, но и увлекательным способом погружения в языковую среду.

– Сейчас, мне кажется, очень актуально изучение языка в контексте обращения к обычаям и традициям казахского народа.

– Да, много есть интересных моментов, традиций, которые в наши дни забыты, и мы даже сами, когда узнаем, удивляемся. А потом сидишь изучаешь, откуда это пришло, а там, оказывается, какие-то регионы только эти традиции соблюдают. Поэтому у меня есть мечта: объездить все регионы Казахстана – не по городам, а в глубинки, в аулы поехать, – послушать речь, диалекты, какие-то бытовые моменты узнать. Где-то на пару недель побывать внутри страны – это очень интересно. Но для этого время нужно и деньги.

– А вы не обращались за поддержкой в акимат или министерство?

– Напрямую не обращался, но я знаю тех, кто обращались, но особо никакой поддержки не увидели. Все мои коллеги, которые развивают аналогичные проекты – soyle.kz, Qazaq Grammar, не помню, чтобы они говорили, чтобы этот проект (реализовывался – В.) при поддержке министерства образования или общественного развития – нигде это не отмечалось. Поэтому видишь, что эти ребята сами все делают. Либо есть знакомые, которые получают финансирование в виде спонсорства от каких-то крупных брендов, которые поддерживают развитие казахского языка.

– В таком ключе развитие казахского языка не ляжет ли в итоге на плечи именно энтузиастов или же государство все-таки обратит на них внимание, активно включиться в эту работу и будет как-то поддерживать? То есть какие перспективы развития казахского языка в таком контексте?

– Государство уже обращает на это внимание, но они, непонятно для меня, как-то по-другому работают. Они не слышат народ, у них свое видение на это, они пытаются какие-то странные ТВ-шоу устраивать на казахском языке. И это не так должно быть. Они не берут примеры с других стран, например, где в поддержку государственного языка делают интересные проекты. Просто это все делается «для галочки»: вот, мы сделали шоу на казахском. А что это шоу за собой ведет, их это особо не волнует.

– Как долго надо учить казахский язык, чтобы свободно на нем разговаривать?

– По-разному. Есть ученики, у которых есть предрасположенность к изучению казахского языка, они быстрее могут (выучить – В.). У меня есть один ученик итальянец, но он, правда, тюрколог, изучает культуру тюркских народов, поэтому он начал учить тюркские языки. И вот в течение года–полутора лет мы с ним плотно занимались, и он заговорил. И сейчас, когда он приезжает в Алматы, по три-четыре часа мы с ним только на казахском разговариваем. А есть ученики, которые долго учат, но из-за того, что мало практики, это происходит дольше. Если кто-то думает: вот, я уже пять лет учу казахский, не получается, - это нормально.

– А сколько занятий в неделю – оптимально?

– Больше трех раз в неделю не предлагаю. Потому что можно выгореть, просто уже начнется через полгода или даже раньше, что уроки казахского будут вызывать стресс.

– Особенно учитывая, сколько времен глаголов в казахском языке. Вот как преодолеть эти трудности в изучении языка? Есть ли какие-то лайфхаки, как быстро запоминать все эти окончания?

– Больше слушать казахскую речь. Вот как мы учим английский, например: мы слушаем больше и запоминаем словосочетания, предлоги. Я их, например, вообще не учил – я их употреблял на уровне интуиции. Ну так все говорят, я тоже скажу. Этот же принцип можно применять и в казахском языке. Словосочетания больше учить, слушать и говорить на уровне интуиции. Главное – не стесняться. Будете много сомневаться – будет много факторов торможения. А если просто говорить – без разницы, правильно, неправильно – тебя поправят. Потому что самый большой барьер – это стеснение. В Алматы есть много бесплатных спикинг-клабов, которые проходят по выходным, есть астанинский проект, они по выходным бесплатно проводят встречи в Zoom. Для этого необязательно ждать какого-то багажа из семи тысяч слов. Пока учитесь, нужно ходить, слушать, как говорят – сразу запоминается.

– Что вы порекомендуете тем, кто только начинает учить казахский язык?

– Самая главная рекомендация – это больше смотреть фильмов на казахском, слушать, пытаться общаться с казахоязычными людьми, прямо заставлять их говорить с вами на казахском. У меня есть знакомая, которая знает казахский язык, но не говорит. И я с ней каждый раз принципиально общаюсь только на казахском. И сейчас я вижу улучшения. Нужно себя заставлять, не прямо сидеть перед зеркалом и бить себя, постоянно думать об этом, помнить, что есть мотивация учить и эту мотивацию поддерживать. Но советую мотивацию себе создавать в виде выгоды. Ко мне приходят ученики – для бизнеса, у них реально есть выгода: если они не будут знать казахский язык, 30-40 % своих потребителей потеряют из-за отсутствия коннекта. Или не опозориться перед родственниками – говорить тост на казахском. Завоевать какой-то авторитет среди родственников, среди старшего поколения – это тоже хорошая мотивация. Должна быть реальная мотивация, а не просто «из-за патриотических побуждений». Эти патриотические побуждения останутся на уровне первого курса, и то если человек дойдет до конца.

– На ваш взгляд, когда все придут к серьезному осознанию того, что учить язык нужно не из «патриотических побуждений»?

– В последние два-три года наш народ обратил внимание на важность изучения казахского языка. Я наблюдаю это в своем окружении: даже те, кто ранее не проявлял интереса к своей истории или культуре, теперь начинают осознавать необходимость изучения языка и обращения к традициям. Это признак того, что мы двигаемся вперед, укрепляя связь с нашим наследием. Верю, что если наши разговоры не останутся просто на уровне кухонных бесед, где мы просто мечтаем и говорим «надо, надо», а превратятся в действия, то в течение 5-10 лет процент казахоговорящего населения значительно возрастет. Это время, когда наши усилия и стремления приведут к результатам, и наш язык станет еще более распространенным и востребованным.

Поддержите журналистику, которой доверяют.