Кладбища Астаны продолжают хранить память о ее прошлом. Почему могилы становятся не просто местом упокоения, а настоящими памятниками – в материале «Власти».

Read this article in English.

Сакральная карта Астаны

Сегодня единственным подлинным памятником истории и культуры на территории столицы можно считать мусульманское кладбище «Караоткель», расположенное на правом берегу Астаны. Этот объект, включенный в сакральную карту города, находится между микрорайонами «Молодежный» и «Целинный» и является одним из старейших мест захоронения в столице.

«Оно появилось задолго до основания города, находилось просто в степи. Его назвали по имени урочища Караоткель – Черного брода. Он находился на месте нынешнего автомобильного моста через реку Ишим, в районе пересечения современной улицы Бараева и проспекта Кабанбай батыра. Там всегда было самое мелкое место, заросшее кустарником», – рассказывает столичный краевед Дмитрий Глухих.

Первые захоронения датируются 1609 годом. Здесь похоронены сын Тауке-хана – Самеке-хан, воины Богенбай батыра, Кабанбай батыра и Кенесары-хана, первый султан Акмолинска – Конуркульджа Кудаймендин, купцы Баймухамет Кощегулов и Валий Хальфин, родная сестра Чокана Валиханова – Бадыгуль (Бабыгуль-Джамалей).

«На этом кладбище покоится не менее десяти тысяч человек, сохранилось 2169 надгробных плит», – рассказывает краевед.

По его словам, в 1920 году в Акмолинске произошла эпидемия тифа и холеры, и заболевших хоронили на этом кладбище. Официально оно было закрыто в 1962 году, а в 1973 году его решили снести.

«Спасти кладбище от сноса помогло лишь то, что на нем были захоронены умершие от особо опасных болезней. Кроме того, поднялась волна общественного возмущения по поводу уничтожения христианского кладбища – решили не усугублять конфликт. Сейчас это охраняемый памятник столицы», – поясняет Глухих.

Сотрудник НИИ археологии им. К. А. Акишева Азамат Дукомбайев считает, что некрополь несет не только сакрально-религиозную функцию, но и представляет большой интерес для изучения, в частности – для археологии.

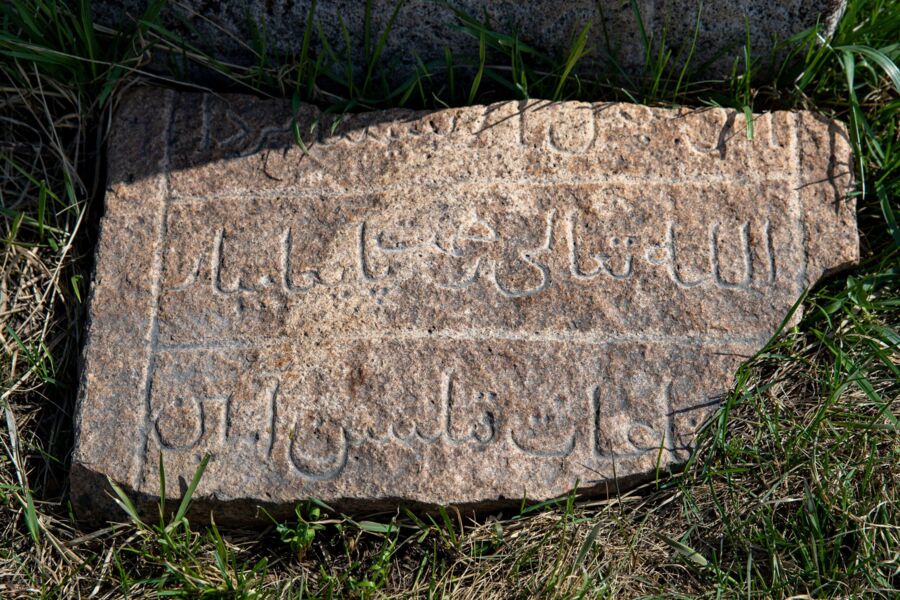

«Кладбище Караоткель обладает историко-архитектурной, научной и мемориальной ценностью. Полевые исследования на его территории позволили определить не только границы некрополя, но и особенности погребальных практик. Кулпытасы (тип исторических надгробных памятников - прим. В) тесно связаны как с развитием религиозных обрядов, так и с традиционными художественными образами, стилем и декоративным оформлением», – говорит он.

По его мнению, изучение кулпытасов дает новые сведения о жизни города и его обитателей, а также демонстрирует влияние исторических событий и идеологии на религиозные традиции.

«Эпитафии, надписи, тамга, рисунки, знаки – все это может быть отдельным объектом изучения культово-мемориальной традиции Сарыарки. Кладбищенские памятники как носители исторической памяти сохраняют особенности этнической культуры, страницы жизни и общественной деятельности региона», – объясняет Азамат Дукомбайев.

Кроме того, по мнению археолога, мемориально-исторический комплекс на территории мусульманского кладбища обладает значительной историко-этнографической ценностью, требующей дальнейшего всестороннего изучения.

«Стоит задача продолжения научной работы для выявления захоронений исторических личностей и известных горожан, а также изучения мусульманской эпиграфики каменных надгробий, принадлежащих представителям известных фамилий купеческого Акмолинска», – считает Дукомбайев.

Некрополь «Караоткель» – далеко не единственное старинное мусульманское кладбище, сохранившееся до наших дней. По словам краеведа Дмитрия Глухих, в городе есть еще один зират, о котором мало кто знает. Кладбище расположено между улицей Затаевича и рекой Сарыбулак.

«Здесь в основном похоронены чеченцы и ингуши, умершие во время депортации от эпидемии тифа. Поэтому его и не снесли, хотя оно находится среди жилого квартала. Это кладбище расположено недалеко от вокзала – умершие были либо в ссыльных вагонах, либо в привокзальной больнице. Репрессированных не хоронили на городском мусульманском кладбище, и именно так оно и возникло в этом районе в сороковые годы. На нем установлен памятный камень в честь жертв-депортированных вайнахов», – подчеркивает Дмитрий Глухих.

Стоит отметить, что среди новой столичной застройки оказались и два небольших зирата недалеко от бывшего аула Башан.

«Аул располагался у озера Талдыколь. Наступление города не щадит эти забытые могилы», – добавляет краевед.

Непростая судьба кладбищ Акмолинска и Целинограда

Краевед Дмитрий Глухих отмечает, что в советское время к православным и еврейскому захоронению в Акмолинске–Целинограде относились весьма кощунственно: кладбища попросту сносились и застраивались различными объектами.

«Существовал советский закон: если после последнего захоронения прошло 25 лет, и кладбище не имело мемориального статуса, оно подлежало ликвидации. Но и этот закон часто не соблюдался», – поясняет краевед.

Первое православное кладбище появилось с момента основания города – в 1830 году. Оно занимало большую территорию: на юге – от улицы Церковной (в советское время – Ленина, ныне проспект Абая) до улицы Степной (бывшей Революционной, ныне улица Сейфуллина) на севере, от Крепостной (ныне проспект Победы) на востоке до Мещанской (в советское время – Делегатской, ныне проспект Сарыарка) на западе.

«Улица Мещанская изначально называлась Кладбищенской. Здесь были похоронены первые горожане. Помимо обычных крестов, на территории было много обелисков, чугунных и мраморных надгробий. Росли деревья. В 1915 году кладбище было закрыто, огорожено и охранялось. В 1920-е годы вышло распоряжение о сносе кладбища и застройке освобожденной территории. Снесли его столь молниеносно – примерно в 1922 году – что даже не дали возможности перенести могилы. Поэтому еще долгое время в этом квартале, при строительстве домов или просто при земляных работах, находили гробы и человеческие останки», – рассказывает Дмитрий Глухих.

В конце девяностых, во время ремонта дороги на проспекте Победы, из земли был извлечен мраморный памятник мещанину Гавриле Грибанову.

Еврейское кладбище, которое также было разрушено, имеет историю, начинающуюся с XIX века. Дмитрий Глухих рассказывает, что изначально оно было неофициальным, находилось за городской чертой, на острове, образованном рекой Ишим и ее старицей.

«Это так называемый дачный остров, на который был въезд с начала улицы Карла Маркса (ныне проспект Кенесары). В апреле 1895 года 200 акмолинских евреев направили письмо военному губернатору Сибири с просьбой о создании религиозного сообщества. Они отметили, что давно приобрели дом под синагогу, но у них не было духовного лица, и попросили назначить раввина.

Первым официальным раввином Акмолинска стал Шлиом Рейтборт, который жил в Туркестанском крае с 1876 года. Именно он освятил их кладбище. Однако с приходом Советской власти хоронить на еврейском кладбище запретили, и оно пришло в полный упадок. В начале шестидесятых годов на его месте был построен завод газовой аппаратуры…», – говорит краевед.

Дмитрий Глухих рассказывает, что захоронения были и в самом центре города, у центральной площади, в сквере, в квадрате улицы Комсомольской (ныне улица Желтоксан) и центральной площадью, а также между улицами Коммунистической (ныне улица Бегельдинова) и Ленина (ныне проспект Абая).

«Этот сквер возник еще при главном храме города, посвященному Александру Невскому. Церковь была взорвана в 1940 году. Там находилась могила зверски убитого в 1919 году священника протоиерея Виктора Плотникова. В 1920 году в центре этого сквера появилась большая братская могила борцов за Советскую власть. Летом 1919 года в Акмолинске, на берегу Ишима, у Белой сопки, где ранее располагалось еврейское кладбище, а позже – завод газовой аппаратуры, частями атамана Дутова были расстреляны 38 человек, которые возглавили самое масштабное в наших краях восстание против Белой армии», – делится Глухих.

Дмитрий Глухих более подробно останавливается на этом моменте. По его словам, переход власти к Советам в Акмолинске произошел мирно и бескровно в декабре 1917 года. В Совет депутатов вошли 79 человек, среди которых Т. Бочок, С. Сейфуллин, Н. Монин, С. Лозяной, В. Грязнов и А. Горбунов. Однако 3 июня 1918 года власть вновь перешла к Белой армии.

«Члены Совдепа были арестованы, их пытали и избивали. В апреле 1919 года в Акмолинской области, близ села Мариновка, поднялось восстание против карательных методов Белой армии. Оно было жестоко подавлено. Командиров повстанцев привезли в Акмолинск и вместе с некоторыми членами Совдепа расстреляли у берега Ишима, ниже еврейского кладбища. Сначала их похоронили там. 1 мая 1920 года тела расстрелянных перенесли в сквер у площади. Сначала был установлен деревянный памятник, затем каменный, а в 1972 году – большой монумент и Вечный огонь. С переносом столицы эти останки перенесли на городское кладбище вместе с монументом», – поясняет краевед.

В 1931 году в сквере появились могилы погибших в авиакатастрофе. 10 октября 1931 года, во время рейса из Алма-Аты в Акмолинск, разбился самолет К-4. В нем погибли начальник Отдела по спецпереселениям Полпредства ОГПУ по Казахстану Дмитрий Литвин, командир самолета Теодор Суонио и бортмеханик Николай Зорин.

«Эти могилы были перенесены при реконструкции сквера в 1972 году. Останки Литвина перевезли на городское кладбище, а вот судьба могилы летчиков остается загадочной. В Алматы, в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, есть плита, на которой указано, что здесь похоронены летчики Т. В. Суонио и Н. Д. Зорин, а также Д. И. Литвин. Но Литвина там точно нет. Видимо, летчики были перезахоронены в Алматы. Когда этот сквер стал частью первой резиденции, захоронений там уже не было, хотя могила протоиерея отца Виктора исчезла при сносе храма. Переносились ли его останки – неизвестно», – задается вопросом Дмитрий Глухих.

«Свечки» на кладбище

Вопрос о строительстве жилых домов рядом с кладбищами или на месте, где раньше было захоронение, возникает довольно часто и неизменно вызывает бурю эмоций у людей. Одни считают, что жить в домах, расположенных в таких местах, неприемлемо, в то время как другие спокойно покупают квартиры в подобных районах.

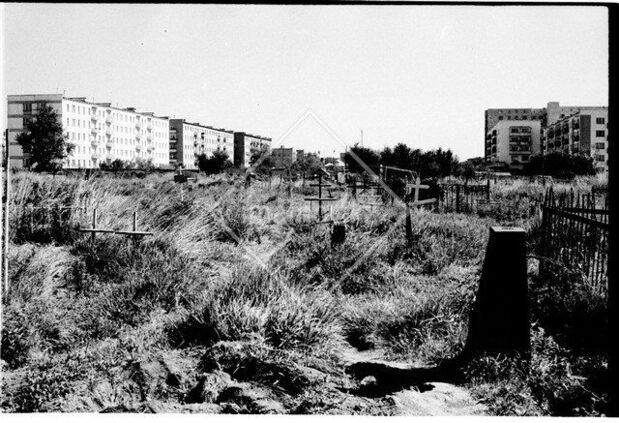

Большой интерес представляет один участок в правой части столицы. По словам Дмитрия Глухих, на этом месте было открыто кладбище в 1915 году. Оно располагалось на углу улиц Делегатской (ныне проспект Сарыарка) и Пятилетки (ныне проспект Богенбая батыра) и функционировало до 1962 года.

«Его решили снести в 1973 году, но процесс затянулся до 1979 года. Народ возмутился. Тогда разрешили перенести своих близких на кладбище, открывшееся в 1962 году на 8 км Астраханской трассы (ныне проспект Тлендиева) – нынешнее большое городское кладбище. Немало людей перенесли своих предков, но множество могил остались под домами и дорогами. Место снесенного кладбища пустовало почти до переезда столицы. Здесь построили дома, в том числе первые два самых высоких жилых дома столицы – 25-этажки, в народе называемые «свечками», а также корпус медицинской академии. В 2009 году рабочие выкопали там еще четыре гроба…», – вспоминает Дмитрий Глухих.

Редакция «Власти» также решила выслушать позицию православной церкви (Митрополичий округ Русской православной церкви Казахстана – прим. автора) относительно того, как они отнеслись к перезахоронению и сносу кладбищ на месте пересечения проспектов Сарыарка и Богенбай батыра, учитывая, что многие могилы остались под объектами городской инфраструктуры. Ключарь Успенского кафедрального собора города Астаны, иеромонах Димитрий (Байдек), воздержался от однозначных заявлений о наличии или отсутствии захоронений на данном участке

«Возможно, там что-то действительно было – какие-то постройки, и когда начали рыть котлованы под эти сооружения, стали находить останки, захоронения. То есть вполне может быть, что там что-то произошло», – отмечает священник Димитрий.

А в акимате, отвечая на запрос «Власти», сообщили, что «по имеющимся данным, на указанном участке отсутствуют официальные сведения о существовании кладбища».

«Вместе с тем, в случае проведения строительства на территориях, где ранее могли располагаться места захоронений, в обязательном порядке проводятся работы по эксгумации и перезахоронению останков в соответствии с санитарными и правовыми нормами. Структурные подразделения городского акимата осуществляют строгий контроль за соблюдением требований градостроительного и санитарного законодательства при освоении земельных участков, в том числе с учетом исторических данных и общественного мнения», – говорится в сообщении.

В то же время иерей Сергий (Пинигин) подчеркивает, что процесс перезахоронения – всегда непростое дело.

«Раньше проводили реновацию кладбищ: сносили, переносили останки с почестями – и уже после этого на этом месте можно было что-то строить. Но это очень сложная процедура», – говорит священник Сергий.

Он вместе с отцом Димитрием приводит в пример Москву, где многие кладбища в окрестных деревнях были буквально поглощены мегаполисом.

«Если кладбища нельзя было сохранить или благоустроить, проводились эксгумации и перезахоронения. Но это очень трудно: нужно найти родственников, получить их согласие… Проще городу обойти такие места стороной», – считает священник Димитрий.

По словам отца Сергия, в Астане есть кладбища, которых попросту не видно.

«Это на левом берегу, в районе Депутатского городка. Год назад я служил там панихиду – хоронили одного из ветеранов войны. Акимат выделил место. Там все так аккуратно огорожено. И не скажешь, что это кладбище», – рассказывает священник Сергий.

При этом он соглашается, что у самой церкви нет каких-либо документальных подтверждений существования кладбища на пересечении проспектов Сарыарка и Богенбай батыра.

«Все это – со слов местных жителей. Многие рассказывают, что в этих «свечках» что-то происходит. Бывали случаи, когда нас вызывали освятить квартиры», – вспоминает отец Сергий.

Мы также обратились за комментарием к представителям Новоапостольской церкви. Окружной старейшина церкви Федор Бурлаков подтвердил слова краеведа Дмитрия Глухих о том, что на этом месте действительно находилось кладбище. По его словам, официальное перезахоронение было проведено только в отношении тех останков, чьи родственники подали соответствующие заявки.

«Многие уехали, а останки их предков остались здесь. Когда начали строить эти 25-этажные дома, наша церковь находилась на окраине кладбища. Рабочие приносили к нам найденные останки. Я спрашивал: «Почему именно в церковь?» После этого рабочие сообщили об этом в акимат и полицию – все должно было происходить официально. В итоге то, что собрали, забрала полиция. Видимо, потом было еще одно перезахоронение, но мне об этом ничего не сообщили», – рассказывает Бурлаков.

По его словам, строительство «свечек» началось в конце 1990-х годов. Здание Новоапостольской церкви было построено в 1994 году. Оно не располагалось на территории бывшего кладбища, но примыкало к нему. Бурлаков считает, что участок для церкви выбрали именно из-за близости к кладбищу.

«Когда кладбище снесли, мы думали, что на его месте разобьют парк или сад. Многие приезжали, заходили в церковь и спрашивали: «Здесь были похоронены наши родители – где они? Почему здесь теперь дома?» – я отвечал, что это решение акимата. Люди просили помолиться за души тех, кто здесь покоился. До сих пор приезжают. Видно, что они надеялись, что на этом месте появится нечто достойное, культурное», – вспоминает Бурлаков.

«Кладбищенский» туризм

Посещение могил известных личностей и мемориалов трагических событий нередко включается в туристические маршруты, а на самые знаменитые некрополи даже организуются экскурсии с гидами. Такой формат путешествий, известный как «кладбищенский» туризм, связывают с растущим интересом к уникальному опыту и новым впечатлениям – тенденцией, которая начала формироваться в западных странах еще в конце XX века. Возможен ли «кладбищенский» туризм в Казахстане, и в частности – в Астане?

По мнению краеведа Дмитрия Глухих, «кладбищенский» туризм в Астане вряд ли приживется, поскольку в городе нет мемориального кладбища с большим количеством широко известных по всей стране имен и памятников.

«Кладбища не сохранялись, они не структурированы. Национальный пантеон не в счет – там исключительно политики. Сюда не пойдут, как в пантеон Александро-Невской лавры, потому что здесь нет Суворова, Ломоносова, Чайковского или Достоевского. Одним словом – мировых имен нет. Даже алматинский Кенсай не пользуется популярностью как туристический объект. Да и не приспособлены наши кладбища для приема большого количества посетителей», – рассуждает Глухих.

Православная церковь не видит ничего плохого в том, чтобы посещать кладбище в туристических целях.

«Когда мы приходим на кладбище, мы задумываемся, что когда-то и мы там будем. В Афонском монастыре есть черепа монахов, мощи, и на них подписано: «Мы были как вы, вы будете как мы». Человек приходит на кладбище, он может помолиться. Плохо, когда посещение кладбища превращается в нечто недопустимое», – подытоживает отец Сергий.

Поддержите журналистику, которой доверяют.